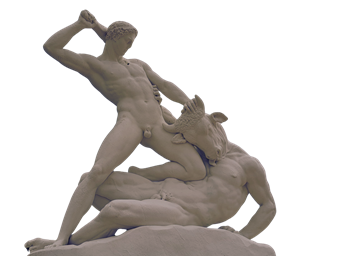

Etienne-Jules Ramey, 1826, Thésée combattant le Minotaure

-Jardin des Tuileries-

Un article de Jean-Marie Barbier et de Martine Dutoit

Formation et Apprentissages professionnels EA 7529 CNAM

Expérience et recherche

Nombreux sont aujourd’hui les professionnels qui, dans leur champ de pratique, se reconnaissent une riche expérience et se montrent désireux à la fois de lier et de différencier expérience et démarche de recherche. On le constate dans des domaines aussi variés que la gestion, l’intervention dans les organisations, les activités physiques et sportives, la création artistique et culturelle, l’innovation technique, les recherches sur le vivant ...etc.

A observer le cours de ces recherches, on constate que sur le plan épistémologique, cette attitude s’accompagne souvent d’un triple positionnement :

- Penser la démarche de recherche comme faisant l’objet d’une double confrontation explicite à des enjeux de transformation du monde et à des enjeux de connaissance du monde. C’est en particulier le cas dans les sciences humaines des interventions dites cliniques et des recherches mettant en cause ou inversant le rapport habituel connaitre/transformer. La recherche suppose alors la construction d’un objet doublement pertinent, à la fois au regard des situations dans lesquelles se trouvent les acteurs-chercheurs concernés et au regard des connaissances déjà produites.

- Penser la recherche comme une action articulant de multiples activités ordonnées entre elles autour d’un résultat intentionnel : la production de savoirs entendus comme mise en évidence de liens de correspondance entre les informations factuelles produites sur l’objet de recherche, et des énoncés théoriques formalisant les contributions que les types d’entités concernées apportent à la production finale d’un système considéré comme interdépendant.

- A l’occasion de la démarche de recherche se produit habituellement une transformation des habitudes d’activité des acteurs concernés, soit au total la survenance d’une double transformation : transformation de la situation d’action, et transformation des acteurs-en recherche et en-action, cette deuxième transformation étant souvent décrite en termes d’effet formateur/transformateur.

La valorisation sociale des notions de savoirs et de recherche

Ce texte se situe dans une perspective d’engagement et d’accompagnement de démarches de recherches sur les pratiques. Il tient compte de la polysémie des notions de recherche et de savoir https://blog.cnam.fr/sciences-et-techniques/pratiques-de-la-recherche/quels-savoirs-produisent-les-recherches-1303073.kjsp. Dans le discours social, la fonction attribuée à la recherche est en effet de produire des savoirs inédits. Dans les sociétés qui s’estiment fondées sur une progression continue des savoirs, la recherche fait à ce titre l’objet d’une intense valorisation, qu’elle soit engagée dans le cadre d’une démarche personnelle, comme c’est le cas de certaines thèses dont l’enjeu principal peut être de légitimer des convictions nées dans/de l‘expérience de l’auteur ; ou en réponse à une demande sociale comme c’est le cas de la constitution de communautés de ‘sachants’, de viviers d’experts.

Contrairement à ce discours objectivant les ’savoirs sur les choses’, on constate de grandes entreprises éditoriales qui ont pour effet de relativiser ce qui, à une époque donnée, est considéré comme savoirs (https://editions.bnf.fr/tous-les-savoirs-du-monde-encyclop%C3%A9dies-et-biblioth%C3%A8ques-de-sumer-au-xxie-si%C3%A8cle, Poulain, 1997). L’énoncé d’un savoir, ou un ensemble d’énoncés constitué en science, peut s’analyser comme indexé d’un jugement de valeur, d’une qualification de ce qui serait vrai ou efficace à un moment donné aux yeux d’une communauté destinataire. Inscrits ainsi dans une perspective historique, les savoirs peuvent apparaitre comme situés et potentiellement obsolescents ; leur contenu est éminemment variable.

Des notions polysémiques

Même lorsqu’elle est caractérisée comme production de savoirs inédits, la notion de recherche reste polysémique. Selon leur intention dominante, il est possible de distinguer trois modes d’organisation de recherches :

a) Les recherches en identification

Les recherches en identification sont des recherches dont les résultats sont formulés en termes de représentations ou d’énoncés sur des faits : descriptions, événements, phénomènes, observations, témoignages, et plus généralement dans le langage de la recherche de matériaux empiriques. Dans les échanges entre acteurs concernés, les documents ou énoncés auxquels elles aboutissent sont par exemple désignés en termes de données, de data, de monographies, de portraits.

Elles précèdent ou font partie d’autres formes de recherche mais ne sont pas confondues avec elles : elles correspondent par exemple à la partie dite empirique d’une thèse : pour apprécier la qualité de leur articulation avec la partie dite théorique, on parle aujourd’hui de documentation : recherche documentée ou non.

Ces recherches en identification produisent des énoncés auxquels sont associés de nouvelles représentations d’‘existants’ ou d’‘ayant existé’. Identification de nouveaux phénomènes inconnus jusque-là, et on parle alors de découverte. Meilleure connaissance de phénomènes déjà approchés, mais dont les contours ont été peu délimités, et on parle alors d’exploration, d’investigation.

L’identification est une activité mentale et discursive ayant pour produit la caractérisation d’existants, de faits, d’événements, d’objets physiques et/ou sociaux présents ou passés. L’identification peut même avoir pour objet/produit la construction par/pour le sujet lui-même de représentations de soi.

b) Les recherches en intelligibilité

Les recherches en intelligibilité ont pour résultat explicite la production de savoirs théoriques, c’est-à-dire associant des représentations de corrélations entre plusieurs existants : co-survenance, causalité, transformations simultanées ou conjointes etc.

Les recherches en intelligibilité sont des recherches présentées socialement comme des recherches à intention scientifique, et, en tant que telles, comme des recherches de type classique. Malheureusement les attributs sociaux attribués à la ‘science’, l’autorité sociale conférée aux acteurs qui la produisent, font que souvent les acteurs concernés par toutes les formes de recherche tendent à revendiquer les caractères des recherches en intelligibilité : on parle de résultats scientifiques, de savoirs produits par les ‘scientifiques’ (autrefois on disait ‘savants’) alors, qu’après analyse, il ne s’agit souvent que d’évaluations. Ceci s’observe par exemple dans nombre de recherches médicales qui sont souvent des évaluations d’actions à intention thérapeutique. Autrement dit le mot scientifique a davantage de sens pour qualifier les méthodes utilisées, que pour qualifier la recherche elle-même. Les méthodes utilisées dans la production des données seraient garantes de leur scientificité. Vraisemblablement sont confondues d’une part, intention d’énoncer de ‘vérité’, de scientificité, d’autre part, rigueur par rapport aux méthodes, efficacité et validation. Les démarches à intention scientifique sont des actions d’établissement de relations entre des existants. Cela ne remet pas en cause l’importance sociale des évaluations. D’ailleurs, nombre de praticiens de la santé ne qualifient pas la médecine de science, mais la conçoivent comme une optimisation du soin ou de l’action thérapeutique.

c) Les recherches en optimisation

C’est-à-dire des recherches associant des représentations d’existants et des représentations de possibles pour produire au final des énoncés relatifs à des transformations souhaitables du monde, ou d’activités de transformation du monde.

Les recherches en optimisation sont des recherches à orientation prescriptive ou axiologique, c’est à dire qu’elles produisent des énoncés sur ce qu’il est possible/souhaitable de faire dans l’action. Autrement dit, ce qui est obtenu au bout du compte de la démarche de recherche est un savoir susceptible d’être ‘appliqué’ pour transformer le réel, alors que l’action, quand elle est formalisée suppose une référence à des enjeux, des objectifs et des valeurs qui, par posture, sont exclus du fonctionnement interne de la démarche à intention scientifique.

Les résultats de cette contradiction sont connus : les objectifs implicites des chercheurs ne recouvrent pas ceux des praticiens , un décalage affecte la reconnaissance sociale dont bénéficie la recherche en optimisation par rapport à la recherche en intelligibilité. La recherche en optimisation peut être tentée de vouloir cumuler les bénéfices sociaux des deux types de démarche, effets de reconnaissance et d’autorité, effets d’efficacité dans la résolution de problèmes concrets (https://cnam.hal.science/hal-02279470/document )

Les formes de recherche en optimisation sont nombreuses : déterminations d’objectifs, élaborations de projet, évaluations, ce qui peut être analysé comme relevant de la conduite des actionshttps://www.researchgate.net/publication/370761523_Le_mysterieux_cycle_iteratif_dela_conduite_des_actions_-_Innovation_Pedagogique , qu’il s’agisse de la conduite mentale ou de la verbalisation de cette conduite mentale sont des recherches en optimisation. Très fréquemment on parle d’études. Il est utile de repérer l’usage de leur produit précisément dans le procès de conduite des actions. La forme discursive de cette conduite facilite la communication avec les autres acteurs impliqués dans l’action.

Tantôt il s’agit de produire des énoncés sur une transformation possible/souhaitable du monde, et on parle alors de savoirs opératifs, de savoir-faire, de savoirs procéduraux, de savoirs d’action ou encore de savoirs d’expérience et on est alors dans le domaine des recherches qu’on peut dénommer comme recherches en optimisation.

La recherche comme mise en intelligibilité

Ayant fait le choix de privilégier la transformation de champs de pratiques en champs de recherches, nous analysons, dans ce texte, le type de recherche en intelligibilité sur les pratiques quand elle est menée par des professionnels. Le présent texte s’adresse à des professionnels apprentis- chercheurs, sujets porteurs d’histoire, d’expériences et d’intentions.

Cette mise en intelligibilité est constituée d’organisations d’activités produisant des résultats et présentant des effets éventuellement différents de leurs intentions : l’action de recherche est un ensemble d’activités ordonnées autour d’une intention de correspondance entre des énoncés factuels d’existants et des relations formalisées entre des catégories d’existants, soit des énoncés théoriques.

Cette action peut donner lieu à récit d’expérience de recherche, distinct du discours prescriptif des méthodologies de recherche. Ce récit (par exemple à l’occasion de séminaires doctoraux, d’échanges, de journaux de bord etc.) peut servir de point de départ à l’analyse de sa propre démarche de recherche et devenir à cette occasion un outil de transformation de celle-ci.

Cette mise en intelligibilité est située/situant dans une histoire d’acteurs et dans un environnement praxéologique, ce qui introduit à plusieurs couples de notions : intentions/enjeux, transformations d’acteurs /transformations d’action, résultats/résultantes, usages/fonctions. Cette action peut être objet d’évaluation ou d’analyse de sa propre démarche. Or, comme l’indique Quéré (Langage de l’action, in : Ladrière, Pharo, Quéré, La théorie de l’action CNRS , 53-83, 1993), on tend souvent à confondre utilisation du « cadre conceptuel de l’action » et utilisation du « cadre d’analyse de l’action ». Les outils d’organisation de la recherche sont des concepts de mobilisation de l’action du chercheur. Les outils d’analyse de la recherche sont des outils de compréhension de ce qu’il a fait. La notion de résultat par exemple s’apprécie en référence à ce que le chercheur souhaite obtenir, alors que la notion de résultante se réfère à ce qui apparait aussi au terme de l’action de recherche.

Ce texte s’adresse spécialement à un public soucieux de l’utilité sociale et des effets personnels et sociaux de la démarche de recherche. Il privilégie la recherche de cohérence entre objet et démarche de recherche. Il est inspiré à la fois par une expérience d’accompagnement/formation à la recherche, et par des questionnements relevant de la construction d’une théorie de l’activité https://www.puf.com/vocabulaire-danalyse-des-activites-0

Élucider le rapport à l’engagement de recherche

S’engager dans une démarche de recherche en intelligibilité, c’est donc être confronté à la fois :

- à un enjeu de transformation du monde : qu’est-ce qu’il importe de changer dans le monde qui vaille la peine d’investir et de justifier l’effort de recherche ?

- et à un enjeu de connaissance : qu’est-ce qu’il importe de mieux connaitre dans ce but ?

Ce double engagement est particulièrement observable dans le cas de professionnels s’engageant dans une démarche de recherche.

On peut parler de rapport à l’engagement de recherche, ce qui est différent du rapport à l’objet de recherche, qui souvent n’est pas encore construit. Élucider les enjeux sociaux et personnels d’une recherche est une opération importante, tant elle est corrélée avec la construction de l’objet de recherche, sans pour autant qu’ils se confondent.

Le concept d’enjeu est un concept particulièrement intéressant. Comme le concept d’investissement, il a une triple face :

- Une face mentale : une représentation par le sujet de ses territoires d’activité. Un enjeu est l’anticipation d’une évolution possible de ses territoires d’activité.

- Une face conative, en lien avec un déclenchement d’activité. S’engager dans une activité, c’est reconnaitre qu’elle constitue un investissement.

- Une face psychique : l’enjeu est aussi un investissement pour soi ; il implique une perception de soi en activité, perception qui se configure et se reconfigure de manière singulière pour ce sujet.

Les enjeux s’expriment pour les acteurs dans le langage des concepts mobilisateurs pour l’action https://shs.cairn.info/manieres-de-penser-manieres-d-agir-en-education—9782130507079-page-89?lang=fr : qu’est-ce qui vaut la peine d’investir et de justifier l’effort de recherche ? Dans le langage managérial, on parle de rapport coût-bénéfice : quelles utilités justifient un investissement et aux yeux de qui ? Pour quoi et pour qui ce recours à l’action de recherche ? Historiquement le développement de démarches de recherche dans les champs de pratiques est souvent lié à l’émergence de problèmes d’action, même si la corrélation n’est effectuée qu’après coup. Cette situation conduit à une interrogation sur la pertinence, en contexte, de la recherche, comme on le voit dans les grilles de lecture ou d’appréciation des publications de la recherche. Voir les choses autrement et agir autrement sont supposés liés.

Un cas particulier nous est donné par l’abduction (Virkkunen reprenant Peirce : Developmental intervention in Work Activities – an activity theoretical interpretation In T. Kontinen (dir.), 20O4 Development intervention : Actor and activity.perspectives pp. 37-66 Helsingfors ). L’abduction, au-delà de son utilisation dans un raisonnement logique, peut être analysée en théorie de l’activité comme un exemple de transformation simultanée. C’est dans un même temps que le sujet se transforme, transforme sa représentation du monde existant et sa représentation d’une transformation possible du monde. Par exemple, reconnaitre chez un sujet (ou en soi-même) une expérience dans un champ donné ouvre l’idée de nouveaux possibles d’activité dans un autre champ.

Délimiter l’objet de recherche

Désigner un objet de recherche, c’est délimiter et choisir la partie du monde sur laquelle produire des informations validées et des relations entre ces informations : sur quoi le chercheur produit-il des informations susceptibles d’être mises en relation ? Délimiter un objet de recherche, c’est en définir les contours. Pour Durkheim, une théorie ne peut être contrôlée que si l’on sait reconnaitre les faits dont elle doit rendre compte (Durkheim, Les règles de la méthode sociologique 1894,1999).

Les contours de l’objet sont en lien et se distinguent des enjeux dont ils sont tributaires : la délimitation de l’objet repose d’une part sur l’explicitation de ces enjeux, d’autre part sur les possibilités pour le chercheur de recueillir et de traiter l’information.

La délimitation des objets de recherche s’effectue avec des concepts de désignation d’une partie du monde située historiquement et socialement. A contrario, utiliser le langage des valeurs, des qualités, ou des finalités déclarées, engage le chercheur dans une action de transformation du monde et pas dans une recherche de compréhension ou d’intelligibilité du monde. Les concepts investis, implicitement ou explicitement, par une référence aux notions de progrès, de développement ‘d’achievement’ finalisent le recours à la démarche de recherche, ils n’en constituent pas l’objet. La confusion est extrêmement fréquente en formation, en gestion et plus généralement dans tous les champs de recherche correspondant à des champs de pratiques, où sont employés des concepts de désignation renvoyant à des valeurs, à des cultures d’action comme l’autonomie, l’empowerment, la coopération, le pouvoir d’agir.

La question principale devient : qu’est-ce qu’il m’importe de mieux connaitre pour mieux réaliser les objectifs qui m’importent ? pour mieux répondre aux enjeux qui sont les miens ou ceux du groupe auquel j’appartiens.

Construire l’objet

Les objets de recherche sont généralement trop larges. Construire l’objet de recherche consiste généralement à le réduire : le réduire comme objet, mais aussi faire un travail de ‘réduction narcissique’ du moi du chercheur ; les chercheurs tendent en effet à s’identifier à leur objet et à leur champ de recherche, ce qui peut avoir pour conséquence un objet démesuré au regard des possibilités de production d’informations

L’objet de recherche choisi circonscrit les phénomènes sur lesquels le chercheur produit des informations le documentant et à partir desquelles il conviendra de produire des savoirs. Il tend souvent à se préciser, à évoluer, tout au long de la recherche. Il est assez fréquent que l’objet final ne recouvre pas l’intention initiale. C’est bon signe. L’objet effectif n’est reconnu qu’au terme de la recherche à travers la reconnaissance de « ce que j’ai fait » compte tenu des contraintes dans lesquelles « je me suis trouvé ». C’est la recherche en-acte qui construit l’objet de recherche, ce qui peut expliquer que le titre exact d’une démarche de recherche ne soit trouvé qu’à la fin. Comme dans toute action, on ne sait ce que l’on fait qu’après l’avoir fait.

Tel que construit au final, l’objet permet de juger de la validité des indicateurs utilisés pour l’approcher, c’est-à-dire du degré de correspondance entre catégories d’informations produites et objet formulé. Les indicateurs autorisent des inférences sur l’objet de recherche. Que penser par exemple d’une recherche qui se donne comme objet des représentations mentales et qui n’utilise dans ce but que des énoncés, sans travailler la relation représentations /énoncés ?

Cette construction progressive de l’objet de recherche permet d’échapper à une conception essentiellement cumulative de la production de savoirs, et rend possible la production de savoirs en rupture. La validité des résultats de recherche se mesure à l’aune de la démarche de recherche qui les a produits.

Engager l’activité théorique : une mise en lien d’existants et de relations entre existants

La première marque manifeste d’une démarche de recherche à intention scientifique est donc, nous l’avons vu, la présence de ce qui est appelé, selon les cas, production de données, travail empirique, établissement de faits, production d’informations, data https://shs.hal.science/halshs-04270379/document . Ces données sont obtenues par recueil de traces, par observation, par production de discours (enquête, entretien, questionnaire) ou par provocation de conduites (test, expérimentation). Le point commun de toutes ces opérations est la production de représentations sur des existants du monde. Ces opérations constituent souvent la partie la plus visible de la recherche. C’est cette partie du travail de recherche qui est le plus souvent soumise au contrôle des communautés de recherche.

Mais la caractéristique d’une recherche en intelligibilité est la présence d’une activité proprement théorique qui met en relation des objets de pensée : en l’occurrence des liens entre des existants et des relations entre catégories d’existants. Les théories, hypothèses, problématisations sont souvent appréciées par les milieux de la recherche sur le mode banalité/originalité : on parle par exemple d’hypothèses « plates », ou, au contraire, « contre-intuitives ».

Le développement d’une activité théorique (la problématisation) apparait notamment à l’occasion de l’exercice de trois fonctions :

- L’élaboration des hypothèses. Les hypothèses sont des anticipations de relations entre existants. Ces hypothèses sont formulées au départ de la recherche dans les modèles expérimentaux, ou au contraire se construisent par familiarisation avec les données empiriques, comme dans la recherche clinique, ethnographique ou anthropologique.

- Les énoncés de savoirs, formulés par les chercheurs, relatifs à la confrontation entre existants et relations entre existants, en cohérence avec le cadre théorique choisi. Le croisement entre données empiriques et relations théoriques s’effectue pour autant que les relations théoriques apparaissent comme susceptibles d’organiser les données empiriques. On parle alors de pertinence de l’interprétation des données, éventuellement de confirmation d’hypothèses, qu’elles soient apparues en début de recherche ou en cours de route. Les relations théoriques confirmées sont présentées dans le langage des savoirs ou des résultats de recherche, même si elles n’épuisent pas la fonction sociale de la recherche.

- Le cadre théorique (cadre conceptuel, cadre interprétatif) est l’organisation des concepts qui donne cohérence et signification aux hypothèses et savoirs.

Il importe de voir que ces fonctions ne sont pas successives mais surviennent souvent simultanément, comme d’ailleurs toutes les activités présentes dans une action de recherche : il est utile de ce point de vue de distinguer travail de recherche, souvent itératif, et exposition de la recherche qui, elle suppose, une mise en ordre.

La recherche produit des savoirs, mais elle a aussi des effets de transformation d’habitudes d’activité du chercheur.

Les savoirs produits par la recherche sont des énoncés. Leur réception est soumise aux enjeux de leurs destinataires. Les nouveaux énoncés de liens produits ne conduisent pas ‘naturellement’ ces destinataires à transformer leurs représentations. La recherche ne produit pas des changements de pratiques du seul fait de ses résultats. Cependant elle peut produire des effets sur les acteurs qui font la recherche.

A côté de la notion de résultats de la recherche, il convient de développer la notion de résultante, tributaire des conditions sociales et personnelles de sa réception. Dans ce domaine cultures, intérêts, modes prévalent, comme dans le monde de l’art (Bourdieu, https://shs.cairn.info/pierre-bourdieu—9782912601780-page-64?lang=fr 1992), ce qui explique les phénomènes d’engouement, de rejet, de rupture. Même si la recherche produit des « savoirs », le changement de représentations qui lui est lié ne s’impose pas ou, au contraire, il peut être imposé socialement, comme souvent dans le cas du recours à des experts ou à des « conseillers scientifiques ».

Par ailleurs on constate que la démarche de recherche est souvent utilisée à des fins de formation, de professionnalisation et de qualification des personnes (Bombaron, Vitali & Cros, Doctorat et monde professionnel, L’Harmattan, Action et savoir,2014). Les mémoires et thèses de recherche produits dans le cadre de formations professionnelles sont souvent valorisés pour leurs effets de transformation d’habitudes de pensée et d’expression, notamment sur les compétences dites de processus (Wittorski, De la fabrication des compétences, 1998 https://hal.science/hal-00172696/document).

Argumenter pour convaincre

Comme tous les actes de pensée, la recherche est un acte mental, qui se manifeste dans un exercice discursif : son argumentation auprès d’un public (soi-même, pairs, jury, public éclairé). Dans le même temps il devient un acte social. La logique d’un acte de communication diffère sensiblement de la logique d’un acte mental. Elle suppose notamment de substituer aux instantanés de l’action de pensée une logique d’exposition tenant compte de la culture du public destinataire.

Si le produit d’un acte d’information peut se formuler en termes de partage de représentations, si le produit d’un acte de communication peut être décrit comme une transformation de construction de sens, le produit d’une argumentation lui peut être décrit en termes d’influence sur les tendances d’activité : affects, investissements, tendance d’engagements. Informer, communiquer, argumenter : ces trois fonctions complémentaires sont présentes dans la conduite d’une recherche en sciences sociale et contribuent à assurer la présence de sa dimension empirique qui, articulée à sa dimension théorique, permet d’assurer le regard neuf que constitue une recherche.

CONCLUSION

Très nombreux sont aujourd’hui les professionnels désireux d’engager des recherches à partir et sur leurs pratiques. Il existe de multiples formes de recherche sur les pratiques, toutefois leur mise en intelligibilité suppose l’établissement d’un rapport entre des informations produites dans la recherche et l’énoncé d’une corrélation entre ces différentes informations dans le cadre d’énoncés théoriques. Informer, communiquer, argumenter : ces trois fonctions complémentaires sont présentes dans la conduite d’une recherche en sciences sociale. Les énoncés produits par la recherche peuvent être un atout pour les pratiques professionnelles dans la mesure où ils ouvrent à d’autres possibles d’activité. La mise en valeur et la reconnaissance des résultats de recherche suppose enfin l’exercice d’un acte discursif : l’argumentation de recherche.

Vos commentaires

# Le 4 mai 2025 à 18:40, par Ahmed Elyaagoubi En réponse à : La recherche sur les pratiques : un acte mental doublé d’un acte discursif

Être chercheur professionnel en observant et analysant dew pratiques de classe permet de développer un savoir pratique ayant du sens. Un tel savoir construit sur le terrain est en mesure de servir de déclic aux laboratoires spécialisés en général et aux chercheurs universitaires en particulier .

C’est un apport qui ne doit passer inaperçu surtout au niveau des théoriciens qui gagneront à s’en inspirer .

Répondre à cet article

Suivre les commentaires : |

|