Emmanuelle Santoire, Hugo Collin Hardy et Blanche Lormeteau, « L’investissement citoyen : levier de territorialisation juste de la transition énergétique ? Étude d’une dynamique d’autoconsommation collective à Rennes, France », VertigO - la revue électronique en sciences de l’environnement [En ligne], 25-1 | Mars 2025, mis en ligne le 03 mars 2025, consulté le 13 septembre 2025. URL : http://journals.openedition.org/vertigo/50227 ; DOI : https://doi.org/10.4000/14ljm

Cet article s’inscrit dans une recherche financée par l’AIS 2022 de Rennes Métropole, n°257466, dont Blanche Lormeteau est lauréate.

Introduction

L’électrification est un pilier de la stratégie de décarbonation de l’Union européenne d’ici 2050 (Commission européenne, 2019). Elle se décline selon deux axes complémentaires. D’un côté, il s’agit d’une vaste opération de déploiement d’infrastructures pour répondre aux incitations institutionnelles à l’électrification des usages (transports, production industrielle et besoins domestiques). De l’autre, elle requiert la mise en place de nouvelles modalités de gouvernance et d’action collective. En Europe, ce processus d’électrification se déploie dans un contexte marqué par une diversification des acteurs énergétiques permise par l’ouverture à la concurrence des activités de valorisation (production et fourniture), encouragée également par un appel à la décentralisation énergétique (circuits courts de vente ou de partage). On passe d’une initiative verticale, des États vers les territoires, à une interaction entre planifications internationales, nationales et locales, auxquelles s’ajoute un foisonnement d’initiatives citoyennes. Cette diversité d’échelles et d’acteurs défie la cohérence de l’ensemble et dessine de nouveaux paysages d’action énergétique.

Coûts et gouvernance : vers de nouveaux modèles d’investissement énergétique

L’un des moteurs de cette évolution réside dans le coût de l’électrification, qui n’est plus supporté exclusivement par les acteurs publics. Sur ce point, la Commission européenne souligne le rôle clé des acteurs privés dans le financement de la transition (Commission européenne, 2019), seuls ou avec des acteurs publics, et s’intéresse de plus en plus à la finance citoyenne.

Parmi les différentes formes d’électrification (RTE, 2022), l’autoconsommation, notamment photovoltaïque, occupe une place croissante dans le mix énergétique national. Ainsi, la puissance installée en autoconsommation totale ou partielle a augmenté de 71 % entre 2022 et 2023 et la quantité produite autoconsommée de 51 % (MTES, 2024). La production photovoltaïque autoconsommée ne représentait toutefois que 4 % de la production photovoltaïque totale sur l’année 2023 (871 GWh), qui elle-même ne représente qu’une part marginale de la production électrique nationale. La production photovoltaïque autoconsommée représentait donc moins de 0,2 % de la production totale d’électricité en France mais représentant une augmentation de 51 % par rapport à 2022. Dans sa forme collective, l’autoconsommation (ACC) s’entend comme une forme « d’échange localisé de l’énergie accordant une place plus importante aux acteurs des territoires, notamment aux citoyens » (Poupeau et Lormeteau, 2024). Elle met en avant des dynamiques énergétiques qui vont au-delà des intérêts économiques individuels et interroge quant à ses bénéfices sociaux, politiques et territoriaux.

L’ACC est un outil récent, progressivement institué depuis l’adoption de la loi de 2015 relative à la transition énergétique [1] et depuis maintes fois remanié. Juridiquement, elle désigne une opération de fourniture d’électricité « entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale et dont les points de soutirage et d’injection sont situés dans le même bâtiment [ou] sur le réseau basse tension » . [2] Dans ce dernier cas, l’ACC est dite « étendue » et concentre notre analyse. Elle autorise, dans un objectif de décentralisation énergétique, des acteurs, producteurs et consommateurs d’électricité, à se constituer en entité collective, une personne morale organisatrice (PMO), alors qu’ils sont situés à des points différents du réseau public de distribution d’électricité (Poupeau et Lormeteau, 2024). Le périmètre de l’opération correspond à un critère de proximité géographique entre les deux participants les plus éloignés (deux, dix ou vingt kilomètres pour certains des cas dérogatoires). [3]

L’ACC s’inscrit dans le cadre de l’électrification massive commandée par l’atténuation du changement climatique. Cet enjeu ne se limite pas au déploiement technique ou au partage institutionnel de pouvoirs entre acteurs énergétiques. Il engage également des questionnements propres à la justice énergétique, soit aux conditions d’accès équitable à l’énergie (Heffron et McCauley, 2017). Or, récemment, recherches universitaires et action publique tendent à relier une transition « juste » à la territorialisation des initiatives énergétiques (ADEME, 2024), en renforçant la visibilité de l’échelon local comme socle de portage de projets radicalement différents et concrètement possibles face à des morosités politiques à d’autres échelles (Garcier, 2021). En mettant en avant les bénéfices possibles en matière d’acceptabilité sociale des infrastructures (Grimault, 2021) et d’une répartition plus équitable des bénéfices, la justice énergétique vise à adapter le dimensionnement et le fonctionnement du système électrique aux besoins des communautés locales. Dans ce cadre, l’investissement citoyen semble appelé à jouer un rôle central. Il ne se limite pas à l’investissement financier, mais s’entend également comme des formes d’engagement du quotidien (temps de travail, disponibilité, solidarités associatives, capabilités (Sen, 2000). On observe ainsi depuis 2004 plusieurs types d’appropriation des activités du secteur de l’énergie – et particulièrement du secteur électrique – par les consommateurs, de manière individuelle ou collective, sous forme d’investissements financiers ou institutionnels (Debizet et al., 2022). L’ACC vient ajouter une nouvelle dimension, celle de créer de façon alors inédite [4] une relation directe entre le producteur et son consommateur d’électricité, sans passer par un fournisseur, mais par la structuration d’une personne morale commune (PMO), dans un territoire délimité.

La territorialisation des projets : un enjeu de justice et de durabilité

De plus en plus de discours publics et privés associent les enjeux de justice à ceux de territorialisation des projets énergétiques, dont il convient d’en préciser la signification pour notre étude. En géographie, le territoire est défini comme un espace délimité, approprié et aménagé (Lévy et Lussault, 2013). La territorialisation peut ainsi être comprise comme un processus d’appropriation, qu’elle soit juridique et économique (la propriété) ou symbolique (le sentiment de connivence), par des acteurs sociaux, d’une portion d’espace (Bouron, 2024). Ce processus se manifeste selon deux modalités principales : d’un côté, une action institutionnelle, souvent étatique, qui consiste à délimiter et organiser l’espace pour y implanter des politiques publiques — la territorialisation comme outil de spatialisation de l’action publique (Nessi, 2022 ; Poupeau, 2013 ; Melé, 2009) ; de l’autre, un processus d’action collective où les habitants d’un lieu font territoire en se l’appropriant par leurs pratiques, représentations, et par la construction de valeurs communes (Melé, 2009 ; Giban, 2019). De plus en plus, la notion de « territorialisation » est ainsi sortie d’un cadre institutionnel caractérisant une modalité d’action étatique pour concerner « la capacité des acteurs locaux à agir sur une portion d’espace » (Giban, 2019). Les questionnements sur la territorialisation de la transition énergétique (Fontaine, 2016) rencontrent alors de manière croissante ceux sur le local comme lieu « contre-exemplaire » de mise en œuvre de la transition (Garcier, 2021).

Dans la première acception, la territorialisation de la transition s’entend comme un instrument s’inscrivant dans la continuité de formes de régulations dites historiques du secteur électrique dans les territoires (Poupeau et Lormeteau, 2024). Dans la seconde, parler de territorialisation invite à interroger les formes d’action collective énergétique locale, citoyennes, habitantes, qui produisent, dans des logiques de proximité spatiale et de partage de valeurs, de nouvelles manières de penser l’accès à l’énergie (Fontaine, 2021), voire des imaginaires alternatifs (Lopez, 2014) contestants un cadre technico-économique de la transition (Lapostolle, 2021) et des logiques marchandes traditionnelles (Debizet et Pappalardo, 2021). Au sein de ces dynamiques, nous proposons de questionner l’investissement citoyen, financier et institutionnel, comme un levier potentiel de territorialisation juste et efficace de la transition énergétique.

Une approche par la justice énergétique

Cet article s’inscrit dans le domaine des études sur la justice énergétique. Nous nous plaçons ainsi dans la perspective que la transition énergétique, incarnée notamment par l’électrification en Europe, soit prompte à (re)produire des inégalités sociales, économiques, politiques et territoriales. Pour éviter que cette nécessaire transition vers des modèles décarbonés ne renforce les inégalités existantes ou n’en crée de nouvelles, il est crucial d’établir un état des lieux de l’existant et de proposer des solutions pour orienter les systèmes énergétiques vers plus de justice effective.

La littérature existante et foisonnante sur la justice énergétique dégage trois piliers essentiels (Wood, 2023 ; McCauley et al., 2013) : une justice distributive (concernant la manière dont les individus accèdent à l’énergie et le partage des coûts et bénéfices de la transition), procédurale (se référant au degré d’implication des individus dans les processus de prise de décision concernant l’énergie), et de reconnaissance (explorant le niveau d’importance accordé aux individus, en particulier les plus vulnérables, dans les régulations et les projets énergétiques). Cet article propose d’étudier la mise en œuvre d’un projet d’autoconsommation collective en Bretagne sous ce prisme. Notre question est double. D’une part, comment l’investissement citoyen déployé dans le projet d’ACC étudié territorialise-t-il la transition énergétique ? D’autre part, cette territorialisation répond-elle à des objectifs de justice énergétique ? Si oui, lesquels ?

Cet article fait l’hypothèse que l’investissement, financier comme institutionnel, dans une opération d’ACC n’est pas seulement un investissement dans des moyens de production (panneaux photovoltaïques), mais dans un dispositif sociotechnique et politique (Labussière et Nadaï, 2018) qui porte une manière de valoriser localement la production. Il interroge la manière dont des acteurs réunis en collectif citoyen se saisissent du cadre juridique afin de le passer « en acte » au sein d’un territoire, ici le sud de la ville de Rennes, en France. Ce travail vise donc à contribuer à un effort collectif de recherche sur les « réalités de gouvernance et de motivation d’action citoyenne » pour le développement local des énergies renouvelables, dans un contexte où celles-ci se manifestent encore comme des aventures variées (Fontaine, 2019 ; Rüdinger, 2019), dont les conséquences en matière d’équité et de solidarité sont questionnées (Séminaire CentraleSupélec, Rennes, juin 2024 ; Fonteneau, 2021), notamment quant à une potentielle diminution de l’assise de financement du service public de l’électricité par une baisse du recours au réseau, actuellement fondé sur la solidarité nationale reflétée par le tarif d’utilisation du réseau (TURPE) [5] (Poupeau, 2007 ; Poupeau et Lormeteau, 2024).

Étude de cas : une expérience d’autoconsommation collective au sud de Rennes, France

Le projet ÉCLAIRS pour « Énergies citoyennes locales d’autoconsommation innovante Rennes sud » est le premier projet d’autoconsommation collective d’électricité situé sur le territoire de la métropole rennaise. Il est porté par l’association « Énergies du pays de Rennes » (EPR), personne morale organisatrice (PMO) de l’opération (figure 1). Fondée en 2017, l’association a pour principal objet « d’intervenir dans tous les domaines relevant de la promotion et du développement des énergies renouvelables et plus généralement encore de la production et de la consommation d’énergie qui puisse trouver sa source sur le territoire » (article 2 des statuts d’EPR [6]).

Figure 1. Présentation schématique de l’écosystème institutionnel et contractuel de l’opération ÉCLAIRS.

Collin Hardy, 2023 ; Santoire, 2024.

Le producteur unique à ce jour est la CIREN, société par actions simplifiée (SAS) qui se décrit comme « coopérative citoyenne rennaise de l’énergie », fondée le 25 avril 2019. Le capital initial de 26 500 € a été apporté par trente associés fondateurs, dont vingt-sept personnes physiques, l’association EPR, une société d’économie mixte locale (SEML) ainsi qu’une société coopérative à forme anonyme. La CIREN a pour objet « le développement et l’exploitation de procédés de production d’électricité par utilisation d’énergies renouvelables » ainsi que la prestation de services et de conseil dans le domaine des énergies renouvelables (article 2 des statuts de la CIREN) [7]. Elle s’interdit toute participation directe ou indirecte dans « la production d’énergie fossile ou fissile » et « l’artificialisation de terres agricoles ou plantées » (article 2 des statuts de la CIREN). Au 1er janvier 2021, après une importante levée de fonds, le capital social s’élevait à 172 500 €, dont 74 % apportés par 210 personnes physiques, moins de 0,1 % par un salarié (une action) et par deux associations de transition énergétique (dont EPR) et 26 % par six autres personnes morales.

Depuis le 1er décembre 2022, la CIREN a reçu l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS) pour cinq ans. Cet agrément, créé par la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire (ESS) [8], facilite l’accès au financement de l’épargne solidaire, notamment salariale, et permet d’attirer des investisseurs qui, en échange d’un investissement en capital, peuvent obtenir des réductions d’impôts (type Madelin ou IR-PME).

Lancé entre avril et juin 2023, le projet entame déjà une nouvelle phase, après le démarrage réussi des deux premières boucles d’ACC (boucle « Bréquigny » et boucle « Landrel », dans les quartiers sud-gare de Rennes), dont l’une d’elles était déjà complète au moment de la réalisation de l’étude sur site en avril 2024. Ces deux boucles totalisent 83 consommateurs (particuliers, écoles, maisons de quartiers, commerces, entreprises tertiaires) grâce à 371 kWc de puissance déployés sur les toits de bâtiments des quartiers Bréquigny et Landrel-Francisco Ferrer-Le Blosne en janvier 2025 (figure 2). L’extension du projet à l’échelle de la métropole se profile désormais sur le secteur de la Chapelle-des-Fougeretz avec une convention d’ACC signée en juillet 2024 avec le gestionnaire de réseau de distribution (GRD). Le démarrage rapide du projet ÉCLAIRS répond à la volonté de ses porteurs de réduire l’écart entre la planification à petite échelle et les réalisations concrètes sur le terrain, ces derniers considérant ainsi que l’investissement citoyen constitue le prolongement actif de l’engagement environnemental exprimé par le vote (entretien 2024).

Figure 2. Installation photovoltaïque sur le toit de l’école Jacques Prévert et sur le toit des immeubles d’habitation du parc social NEOTOA autour du centre commercial du Landrel.

CIREN, 2023 (gauche) ; Santoire, 2024 (droite).

Méthode et matériaux collectés

Pour étudier les dynamiques locales de l’autoconsommation collective articulées par ÉCLAIRS, cette étude a adopté un protocole interdisciplinaire novateur : l’approche géo-légale.

L’approche géo-légale est une méthode de géographie s’inscrivant dans un cadre théorique et empirique interdisciplinaire. Son objectif est d’étudier la circulation des usages du droit en société et leurs rôles dans la construction de spatialités. Face à l’intérêt croissant au cours des deux dernières décennies pour les questions situées à l’intersection des normes juridiques et de l’espace (Stock, 2021 ; Bony et Mellac, 2020 ; Forest, 2009 ; Melé, 2009) et aux enjeux de justice énergétique mêlant savoirs spatiaux et juridiques (McCauley et al., 2019 ; Jenkins et al., 2016), l’approche géo-légale (Santoire et al., 2020) s’attache à observer les usages du droit en société pour comprendre comment les normes juridiques participent à la production et à la transformation de l’espace (Nicolini, 2022). Elle reconnaît pour cela une « co-constitution » du droit et de l’espace (Bennett et Layard, 2015). Cela signifie qu’elle interroge la dimension spatiale du droit par un faisceau de trois questions principales : 1) comment l’organisation de l’espace influence-t-elle l’élaboration et la mise en œuvre des normes ; 2) comment le droit contribue-t-il à la construction des lieux (place-making) par les interprétations qui en sont faites par des acteurs sociaux qui se positionnent face à ce droit (Chiodelli et Moroni, 2014 nomment cela « nomotropisme ») ; 3) comment les notions de juridiction et d’échelle sont-elles mobilisées dans les disciplines juridiques et géographiques pour problématiser la dimension « locale » des phénomènes (Bennett et Layard, 2015).

Ce faisant et se nourrissant de la « sensibilité au contexte » (Whatmore, 2006) particulière de la géographie, la démarche géo-légale porte un questionnement approfondi sur le « local » alors entendu comme lieu d’appropriation des normes et de leur mise en œuvre concrète. Elle montre que le droit ne s’applique pas simplement dans un espace donné : il contribue activement à la production de spatialités spécifiques. En ce sens, le local n’est pas un simple échelon de gouvernance, mais un contexte socialement et matériellement construit où les normes prennent forme et sont actualisées (Melé, 2011).

À la suite de travaux existants (Santoire et al., 2020), cet article adopte une perspective que l’on peut qualifier de régulationniste, en référence à la notion de « régulation sociale » développée par Reynaud (1995). Il s’agit d’interroger la capacité du droit à cadrer des activités et leurs modalités de déploiement sur un territoire, conçu ici comme un espace approprié et « rendu signifiant par des dispositifs juridiques et géographiques » (Asoni, 2023), en tant que source d’usages différenciés par une multiplicité d’acteurs sociaux localisés. Droit et spatialité se rencontrent dans une « mise en monde par le droit dans le texte » (law’s worlding en anglais ; Bennett et Layard, 2015) et dans les interprétations que les acteurs sociaux, experts ou non de la matière juridique, produisent depuis des lieux. Pluraliste, l’approche géo-légale vise à décrire et à comprendre la productivité spatiale des écarts entre les normes écrites et leurs multiples usages sociaux (Reynaud, 1995), grâce à une analyse croisée des textes juridiques et des pratiques des acteurs sur le terrain. Cette approche mobilise des protocoles d’enquête dits « combinés » qui associent l’herméneutique textuelle à l’ethnographie de situations concrètes. Elle a donc été retenue pour sa capacité à articuler les savoirs autour des enjeux de territorialisation, ainsi que pour sa flexibilité quant à saisir les rapports entre les textes et leurs pratiques.

Cette démarche d’enquête éclaire le processus de territorialisation en montrant comment les usages des normes situées participent à délimiter, approprier, aménager des espaces et comment des changements normatifs contribuent à reconfigurer ces territoires. Elle s’intéresse aux usages différenciés du droit par des acteurs ancrés dans des contextes locaux, et aux effets concrets de ces usages sur les spatialités vécues, ici en matière d’accès à l’électricité. L’approche géo-légale permet ainsi de penser la territorialisation non seulement comme une organisation du droit dans l’espace, ou organisation de l’espace par le droit, mais aussi comme un processus dynamique de transformation des spatialités à travers les usages sociaux du droit.

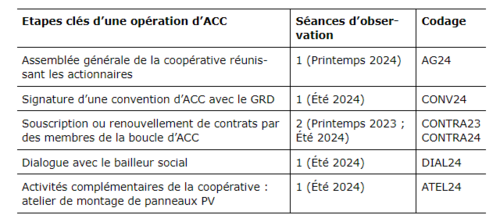

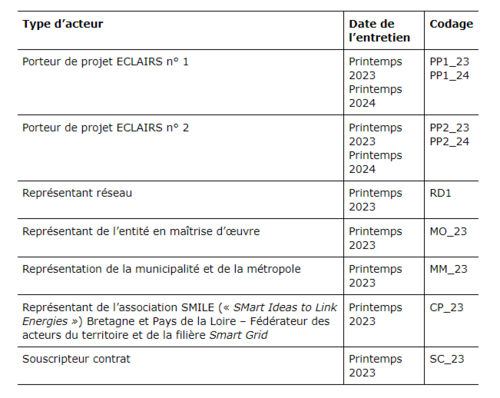

Le protocole d’enquête est composé de deux phases complémentaires. La première consiste en une sélection et une interprétation des textes juridiques relatifs à l’ACC. La seconde phase, dont les résultats sont présentés ici, repose sur une ethnographie des situations, comprenant une série de 9 entretiens semi-directifs et 6 demi-journées d’observation non participante. La cohorte des individus interrogés se compose équitablement de co-porteurs du projet ÉCLAIRS (4 entretiens, dont 2 menés avec les mêmes personnes à un an d’intervalle) et de partenaires et représentants des autorités publiques (4 entretiens). Les sessions d’observation ont permis de suivre les membres du projet ÉCLAIRS au cours de certaines procédures clés de leur démarche (tableau 1). L’accès au terrain a été facilité par la communication souhaitée par les porteurs du projet, et aucune contrainte n’a entravé l’accès aux données. L’effort de transparence mis en œuvre par les porteurs du projet ÉCLAIRS a notamment permis de collecter des données géoréférencées. Celles-ci livrent un portrait en temps réel des participants à l’opération et de la localisation des centrales. Toutefois, pour cette enquête menée sur une période restreinte, aucun entretien en dehors des séances d’observation n’a été réalisé avec les associés de la SAS et un seul a été mené avec un souscripteur de contrat. L’élargissement de l’étude à ce groupe serait à l’avenir souhaitable pour éclairer les enjeux de démocratie et de gouvernance, ainsi que les dynamiques de pouvoir et les désaccords internes qui pourraient émerger.

Tableau 1 : Liste des situations d’observation.

Les deux terrains ont été menés par une équipe de trois chercheurs : deux juristes et une géographe, entre février 2023 et juillet 2024. Une enquêtrice a participé aux deux phases de terrain, et l’ensemble des données collectées a été partagé entre les enquêteurs au moment de l’analyse. Pour cet article, une anonymisation partielle des résultats (au niveau individuel) a été retenue, afin de préserver la confidentialité des données sans déterritorialiser l’étude. Les entretiens cités respectent la règle de codage résumée dans le tableau ci-dessous (tableau 2).

Tableau 2 : Entretiens et codes de chaque entretien.

Résultats

Trois axes permettent d’explorer les différentes acceptions du terme « territorialiser » observées sur le terrain au prisme de l’investissement ÉCLAIRS. Premièrement, nous montrons que, pour les porteurs du projet, territorialiser signifie localiser les pratiques énergétiques, notamment par un positionnement stratégique des infrastructures de production électrique dans l’espace urbain, une mise à l’échelle locale des circulations énergétiques et un portage citoyen. Deuxièmement, nous analysons que le fait de « territorialiser » l’opération d’ACC relève d’un projet de justice socio-spatiale, visant à assurer une transition énergétique équitable pour les habitants, en mettant en œuvre des solutions adaptées aux spécificités locales tout en réduisant les inégalités d’accès à l’énergie. Enfin, en détaillant le modèle d’investissement adopté et ses répercussions, nous démontrons que l’initiative citoyenne ÉCLAIRS, par son approche d’investissement originale, révèle que « prendre action » dans un projet d’ACC participe d’une territorialisation forte des projets par l’engagement citoyen, l’opération s’inscrivant toutefois dans des dynamiques scalaires plus que locales.

Résultat 1 : Territorialiser c’est localiser les pratiques électriques

Une opération habitante…

L’opération d’ACC ÉCLAIRS illustre une initiative née du terrain, portée par des citoyens engagés et conscients des spécificités de leurs lieux de vie — la ville de Rennes — et faisant preuve d’une volonté pragmatique pour structurer des solutions locales. Ici, la localité s’entend comme un ensemble de valeurs (Debizet et Pappalardo, 2021) au premier rang desquelles une adéquation entre connaissance du lieu et compétence pour agir.

Pour les porteurs de projet interrogés, l’initiative a été lancée en tant « qu’habitants » (PP1_24 et PP2_24). Le projet s’articule autour d’une démarche de « partage » énergétique, intégrée dans une « logique de voisinage », favorisant l’action locale (PP1_24 et PP2_24). Ce « voisinage » s’entend de deux manières : à la fois en matière d’espace topographique par la proximité induite par la réglementation de l’ACC qui impose un rayon d’éloignement maximum (rapport de distance) ; et en matière d’espace vécu en mobilisant des habitants rennais pour porter une initiative pour eux-mêmes et d’autres habitants. Ce faisant, l’opération d’ACC tend à la fois à territorialiser l’acte de se fournir en électricité et à proposer une nouvelle échelle de spatialité électrique qui serait celle du quartier, de l’aire infra-municipale habitée. À rebours du modèle fossile établi sur de grandes distances entre producteurs et consommateurs d’énergie et une invisibilisation de l’« ordre » infrastructurel et politique nécessaire à ces déplacements de matières (Lopez, 2019), le modèle de l’ACC tel qu’il est défini dans les textes et interprété localement suppose de nouvelles spatialités électriques en proximité. Celles-ci (re)mettent le lieu de vie et le territoire proche, au sens d’espace approprié, comme échelle efficace de fonctionnement d’un échange électrique.

Cette vision est au cœur de l’initiative ÉCLAIRS. Nourrie de l’engagement militant des porteurs de projet, elle permet une mise à l’échelle locale des circulations énergétiques et s’est développée à contre-courant de propositions d’ACC conventionnelles et structurées à petite échelle. Pour un représentant du maître d’œuvre, il a ressenti « […] un peu de frustration, car [… les autres initiatives n’étaient pas] des approches assez territoriales à mon sens. En tout cas, ça n’allait pas assez loin, il y avait encore un modèle “trader” national » (MO_23).

Le terme « habitant » est mentionné dans l’objet de la PMO (article 2 des statuts d’ EPR : « faciliter la formation, l’appropriation par les habitants du territoire »). Il peut être mis en regard d’une utilisation de l’habiter comme première modalité de pratique des lieux (Stock, 2003). Partant, la PMO devient une modalité d’intégration volontariste de la production d’électricité à des dynamiques locales, par une prise en main citoyenne, loin de modèles nationaux standardisés. On retrouve ainsi avec ÉCLAIRS une double logique observée dans la littérature sur les porteurs de projets citoyens : entre contestation d’un modèle énergétique et territorialisation (Assié, 2021).

Pour autant, le choix des sites de production a procédé d’une logique incrémentale (figure 3) plaçant les membres du collectif citoyen certes au centre d’un arbitrage prévalant de connaissances techniques, de logiques de fonctionnement électrique, et d’enjeux sociaux, mais pas tous seuls. Pour le représentant du maître d’œuvre, il s’agit bien d’un « choix collectif, beaucoup technique » (MO_23) constitué d’allers-retours entre trois critères : 1) un projet associatif revêtant un engagement social traduit par le positionnement du projet dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, 2) la négociation avec les limites techniques ; au premier rang desquels le fait de trouver des toitures adaptées dans un rayon acceptable pour faire profiter les populations ciblées de l’opération d’ACC, et enfin, 3) un critère de soutien politique et financier qui s’est traduit, d’une part, par un écrémage des sites pour mobiliser directement le seuil de puissance calibré dans l’appel à projets régional (500 kW), première source de financement, et, d’autre part, par la mise à disposition de toitures par la ville de Rennes et le bailleur social sur les quartiers Bréquigny et du Landrel. La mise en récit par les porteurs de projet et les observations faites lors de l’assemblée générale éclairent un processus de conciliation entre une opération volontariste de prospection-proposition citoyenne et plusieurs facteurs sociotechniques et politiques extérieurs au collectif tel que mis en évidence sur le site web du projet : « Les toitures ne manquent pas, mais il faut les localiser ! Nos installations en ACC ont pu voir le jour grâce au repérage des habitants de plusieurs quartiers. Cela répond bien à l’objectif de CIREN, de favoriser la transition énergétique sur le territoire par l’implication de tous les citoyens qui le souhaitent. »

Figure 3. Évolution géographique de l’opération d’ACC ÉCLAIRS entre avril 2023 et octobre 2024

CIREN, 2024 (données) ; Santoire, 2024 (réalisation).

… Toutefois inscrite dans un contexte spatial et institutionnel spécifique et mobilisant le concours d’acteurs publics et privés

Il serait faux de voir dans l’opération ÉCLAIRS une initiative citoyenne esseulée dans son contexte politique urbain. Au contraire, elle s’inscrit dans un maillage serré de relations politiques municipales et régionales.

Tout d’abord, la ville de Rennes a impulsé et soutenu le développement du projet d’ACC grâce à l’adoption en mars 2022 d’un Plan d’action en faveur de l’énergie durable et du climat (PAEDC) (Ville de Rennes, 2022). On y retrouve au premier chef, la volonté « d’encourager la mobilisation des citoyens » par diverses mesures, telles que « soutenir des projets d’associations citoyennes ou de collectifs d’habitants dédiés à la transition écologique et encourageant les changements de comportement » (mesure 1.1.2), « développer au maximum le photovoltaïque avec priorité à l’autoconsommation » (mesure 4.4.4) ou encore « appuyer les communautés d’énergie citoyennes » (mesure 4.4.5). Pour cette dernière action, la ville précise son soutien en citant explicitement le projet ÉCLAIRS.

Concrètement, ce soutien s’est traduit de trois manières : la mise à disposition de la toiture du groupe scolaire Jacques Prévert, l’engagement à acheter une part de l’électricité produite en circuit court — cités dans le PAEDC — et l’existence d’un budget participatif. Ce dispositif de démocratie locale permet à la ville de proposer à ses habitants de déposer des projets d’investissement public. Les habitants qui le souhaitent votent ensuite pour retenir les projets de leur choix dans la limite du budget alloué par la ville. C’est ainsi qu’en 2017, un couple de citoyens de Bréquigny propose, pour le budget participatif, d’installer des panneaux photovoltaïques sur le toit d’une école. Le projet est lauréat : la ville finance et gère l’installation. Les citoyens susmentionnés fondent alors l’association « Énergies du pays de Rennes » (EPR) pour assurer la pédagogie du projet (sensibilisation aux énergies renouvelables, principalement). Ils créent ensuite la SAS CIREN en 2019, afin de développer des projets de production locale d’électricité, dont deux centrales en vente totale mises en service en 2021 (à Laillé et Saint-Jacques) et deux boucles d’autoconsommation collective, dans les quartiers du Landrel et de Bréquigny (« projet ÉCLAIRS »).

À cet amarrage permis par la municipalité s’ajoute un appui financier structurant de l’Union européenne par les aides régionalisées, puisqu’en 2019, la région Bretagne lance, dans le cadre de la gestion décentralisée du fonds européen pour le développement régional (FEDER), un appel à projets sur l’autoconsommation collective. Le collectif citoyen en est lauréat. Plus de 60 % de l’investissement matériel d’ÉCLAIRS est alors pris en charge par la subvention (voir résultats 3).

L’opération ÉCLAIRS s’inscrit aussi dans un écosystème institutionnel territorialisé qui gravite autour du producteur unique. Le consommateur, indépendamment de sa nature (habitant, collectivité, commerce ou bailleur social), est lié au producteur (la SAS CIREN) par un contrat de vente, ainsi qu’à la personne morale organisatrice (EPR) par son adhésion, mais cela n’affecte en rien sa situation contractuelle avec son fournisseur d’énergie classique, chargé d’assurer le complément. Le suivi d’exploitation est assuré par le producteur en partenariat avec un bureau d’études, tandis que le gestionnaire du réseau de distribution est lié au producteur par un contrat de raccordement ainsi qu’à la PMO par une convention d’autoconsommation. Ce montage (figure 1) positionne ainsi l’innovation de l’ACC et ses acteurs parmi des relations contractuelles classiques de vente et distribution d’électricité. Ces relations sont par ailleurs rendues visibles à l’occasion de problèmes de « double facturation », lorsque le fournisseur classique ne défalque pas de la facture qu’il émet le flux acheté par le consommateur au producteur membre de la PMO (dite autoproduit), par exemple, tel que constaté lors de l’AG en 2024 durant laquelle plusieurs associés discutent de dysfonctionnements techniques (« on a fait l’avance de la consommation d’ici et on continue à payer plein pot [nom d’un fournisseur] » ou des compteurs s’étant révélés « pas assez communicants » une fois l’opération lancée) (AG24).

Enfin, l’opération ÉCLAIRS est portée par des « citoyens-experts » (Lefebvre, 2017 ; Sintomer, 2008) qui mettent leur expertise et leur réseau professionnel à disposition des autres parties prenantes de l’opération. Si la PMO et le producteur ont tous deux été fondés à l’initiative d’un même couple de résidents, dont l’un préside la PMO et l’autre la SAS, lequel en est également salarié à temps partiel, ces derniers ont aussi mis à profit leurs relations dans le monde de l’ingénierie électrique, de la finance citoyenne et de la décision publique pour faciliter le montage du projet. Cette situation soulève des incertitudes quant à la viabilité future de la CIREN en cas de retrait de ses porteurs.

Périmètre, distance, proximité : des mots au sens particulier pour localiser l’opération d’ACC

9 article 1, arr. du 21 nov. 2019, préc., des dérogations propres aux collectivités territoriales et (...)

34Juridiquement, une opération d’ACC est circonscrite à un périmètre géographique. Les points de raccordement au réseau de distribution des sites de production et de consommation doivent être situés soit au sein d’un même bâtiment, soit dans une distance entre les deux participants les plus éloignés n’excédant pas deux kilomètres en zone urbaine ou à dix kilomètres en zone périurbaine et rurale (codes INSEE 3 à 7), voire vingt kilomètres en zone rurale sur dérogation (codes INSEE 5 à 7). La distance s’apprécie à partir du point de livraison pour les sites de consommation et du point d’injection pour les sites de production [9].

Au-delà de cette obligation légale, les porteurs de l’opération ÉCLAIRS ont chacun, dans leur objet social, délimité explicitement leur compétence territoriale de manière assez restrictive : la CIREN limite son action au « territoire du pays de Rennes et territoires limitrophes » (article 2 des statuts de CIREN), et les « associations de la transition écologique » qui souhaitent souscrire au capital de la SAS doivent également se situer sur ledit territoire ; l’association « EPR », quant à elle, centre ses activités sur « le territoire du pays de Rennes » ou, de manière « transitoire » et « sur demande expresse » de résidents concernés, à des territoires proches dans le but d’y créer une association similaire (articles 2 et 3 des statuts de CIREN). En ce sens, deux expressions de la territorialisation se superposent : l’une est imposée par le réglementaire, l’autre est revendiquée par les acteurs.

En pratique, les documents mis en ligne par l’association EPR montrent la nécessaire actualisation des obligations légales au contexte urbain considéré, au territoire concerné, en prenant en compte la logique incrémentale de déploiement de sites décrite au début de cette partie. Les outils de cartographie existants, par exemple, font état de périmètres tracés « main » ; non pas de cercles parfaits, mais de contours s’adaptant aux aspérités et nécessaires relativismes du terrain, de manière plus fidèle à la réalité (figure 4). En l’état, il ne s’agit donc pas avec l’ACC de penser le territoire « par essence » comme un « facteur de cohésion » (Pesqueux, 2014, cité par Gomez et Tyl, 2023), mais bien de faire des développements empiriques locaux, en s’appuyant sur les obligations de proximité géographique définies dans les textes, ainsi que sur une possibilité d’ancrage de nouvelles immédiatetés électriques basées sur des territorialités.

Figure 4. Capture d’écran de la carte mise en ligne par EPR pour géolocaliser les périmètres d’opération des deux boucles d’autoconsommation (lieux de production et de consommation).

CIREN, 2024.

Résultat 2 : Territorialiser, c’est assurer une transition juste pour tous avec des solutions adaptées aux besoins et servant à réduire les inégalités dans l’accès à l’énergie

Le projet ÉCLAIRS constitue un exemple innovant d’articulation entre transition énergétique localisée et justice énergétique. Au prisme de cette initiative, la territorialisation ne se réduit pas à une simple localisation du circuit de valorisation électrique — une approche a priori dépourvue de considérations de justice (Gomez et Tyl, 2023). Ici, territorialiser revêt une dimension normative de justice socio-spatiale à l’échelle urbaine.

Les résultats permettent d’analyser trois dimensions de justice dans ÉCLAIRS : la justice de reconnaissance, par l’inclusion de ménages a priori précaires dans une opération d’ACC urbaine ; la justice distributive, par l’innovation d’une vente forfaitaire avec trois niveaux tarifaires ; et la justice procédurale, par l’amélioration de l’accès à l’information énergétique et la réplicabilité de l’expérience par le partage des connaissances à différents niveaux d’expertise technique.

Justice de reconnaissance : un projet solidaire intégrant des populations a priori en situation de précarité énergétique

ÉCLAIRS met en lumière des enjeux de justice de reconnaissance des populations a priori en situation de précarité énergétique. Premièrement, la localisation des centrales de production permet d’inclure des ménages en situation de précarité économique dans les périmètres juridiquement délimités des boucles énergétiques. Les boucles de Bréquigny et du Landrel sont en partie situées dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), caractérisés par une forte concentration de pauvreté urbaine, conformément aux critères définis par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine de 2014 [10] (Figure 5). Sur les six sites de production, quatre sont implantés dans ces zones. Au moment de l’étude toutefois, seuls quatre participants sur l’ensemble des bénéficiaires de l’opération résidaient dans un QPV. Ce constat soulève la question cruciale, que nous aborderons par la suite, de la visibilité des bénéfices de l’opération pour les ménages les plus vulnérables et de leur capacité à en tirer parti.

Le second point concerne la qualification de l’opération et la manière dont l’objet social de l’association EPR (la PMO) a été défini. Les termes « vulnérable » et « précaire » n’apparaissent ni dans les documents officiels du projet ÉCLAIRS, ni dans les statuts de l’association EPR. Toutefois, le rapport d’activité 2022 d’EPR précise que « la commercialisation de l’électricité se fait sous forme de forfaits de kWh, qui permet aux participants de maîtriser l’engagement pris dans l’opération » et qu’il a été fait le choix d’instaurer une « grille tarifaire solidaire ». La solidarité organisée par cette grille se traduit par la mise en place d’un tarif spécifique, dit de « soutien » (plus élevé) permettant de proposer un tarif « éco » (plus faible) aux « personnes financièrement fragiles, en situation de précarité énergétique » (PP1_24, DIAL24). De surcroît, le bulletin d’adhésion met en avant un engagement à soutenir les « valeurs » de l’association, notamment « permettre à chaque citoyen de devenir acteur des choix énergétiques pour une énergie renouvelable et responsable, et d’exercer ses choix », un principe également inscrit, mot pour mot, dans les statuts de la SAS CIREN agréée ESUS. Les statuts de l’EPR affirment que « tous les citoyens sont concernés ». Cette approche inclusive reflète au moins en partie l’engagement social et solidaire du projet, visant à ce que personne ne soit exclu de la transition énergétique. L’aspect solidaire de l’opération est souligné à plusieurs reprises lors de l’assemblée générale, durant laquelle l’un des porteurs du projet qualifie la centrale installée sur le toit de l’école Prévert de « première centrale en autoconsommation collective citoyenne et solidaire ».

En pratique, la traduction concrète de cette reconnaissance s’exerce par le fait de réserver le tarif « éco » aux résidents des logements sociaux où les panneaux solaires sont installés ; le critère de précarité étant ainsi défini par le statut d’habitant en logement social. Dans les mots des porteurs du projet, le tarif est « réservé aux occupants des logements HLM des bâtiments équipés » et « en deçà du tarif réglementé d’électricité » (PP1_23 et PP2_23). D’un point de vue de la justice de reconnaissance, ce critère du lieu d’habitation peut surprendre à l’égard de la définition légale de la précarité énergétique, laquelle désigne classiquement la situation de toute « personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat » [11]. Évolution de la notion anglaise de « fuel poverty » (Boardman, 1991), la précarité énergétique désigne plus globalement les « ménages qui ont des difficultés pour satisfaire un ensemble de services énergétiques essentiels, comme se chauffer ou se déplacer » (Berry, 2018). On se concentre toutefois ici sur la dimension « logement » de la précarité énergétique pour délaisser sa composante « carburant » ou « déplacement ». En France, le taux d’effort énergétique (TEE) mesure le ratio entre la dépense énergétique et le revenu disponible. Il s’agit d’un indicateur de type « bas revenu dépense élevée » (BRDE), inspiré du « low income high cost » du Royaume-Uni.

Si l’on croise le choix fait par ÉCLAIRS avec les données de l’Office national de la précarité énergétique (ONPE) qui quantifie la pauvreté énergétique selon les territoires en fonction du nombre de ménages situés dans les trois premiers déciles de revenu et dont les dépenses énergétiques représentent plus de 8 % du revenu disponible (TEE_3D > 8 %), on remarque que l’Iris(c) (Ilots Regroupés pour l’Information Statistique) du Landrel affiche des taux de précarité énergétique parmi les plus élevés de l’agglomération rennaise (entre 15,10 % et 46,70 % des ménages sont concernés selon l’ONPE, 2024). Bien que tous les quartiers sud-gare de Rennes ne présentent pas en moyenne les taux les plus élevés de précarité énergétique de l’agglomération, l’opération se déploie donc dans et à proximité de zones marquées par des poches significatives de précarité énergétique. Pour autant, le mécanisme le plus solidaire de l’opération (l’accès au tarif social) se fait sur un lien établi a priori entre logement social et précarité énergétique, opérant une sélection de fait parmi les ménages pouvant en être bénéficiaire. Cela reporte les questions d’équité d’accès aux aides sociales sur les règles locales d’attribution des logements, soit à une question plus générale sur l’accès au logement social et ses freins (Bourgeois, 2015 ; Dietrich-Ragon, 2013).

Figure 5. Situation des boucles d’ACC de l’opération ÉCLAIRS dans leur contexte urbain.

ÉCLAIRS, IGN Geofla, OSM, 2024. Santoire, 2024.

La mise en œuvre de ces ambitions rencontre toutefois plusieurs défis sur le terrain. Parmi eux, la visibilité du projet et la lourdeur administrative ralentissent la signature de nouveaux contrats de consommation. L’enquête menée durant l’été 2024 a révélé des difficultés quant à impliquer activement les résidents du Landrel. Les deux boucles énergétiques, situées dans les quartiers de Bréquigny et du Landrel, ont évolué à des rythmes distincts. Au printemps 2024, alors que la boucle de Bréquigny est déjà saturée en consommation, les efforts se concentraient sur l’achèvement de la centrale de l’école Leroux pour augmenter la production (notes d’observation AG, avril 2024). À l’inverse, la boucle du Landrel, où la production d’électricité a considérablement augmenté, devait et doit encore attirer des consommateurs, notamment les habitants des habitations à loyer modéré (HLM) pouvant bénéficier des tarifs éco. Au moment de clore le terrain, seuls trois ménages avaient souscrit à ces forfaits, malgré une capacité à en proposer quarante, comme le souligne l’un des porteurs de l’opérateur : « Nous avons beaucoup d’achats au tarif soutien. […] Il est dommage de ne pas avoir accès [pour les habitants] à des coûts plus intéressants. On est une entreprise solidaire. On ne cherche pas à faire plein de profit. » (PP1_24, DIAL24).

Cette situation s’explique de plusieurs manières. D’une part, les ambitions du projet souffrent parfois d’un manque de coordination entre les différents acteurs impliqués. Les porteurs de projet ont observé qu’« on ne fait pas vraiment le lien entre développement des projets et objectifs politiques ou territoriaux, et les acteurs publics ne le font pas spécialement parce que la plupart ne savent pas exactement combien on produit, combien on a installé de puissance sur quel territoire ». Ce manque de coordination s’est manifesté avec force lors d’une réunion avec le bailleur social en 2024. Les toits des bâtiments du Landrel ont été mis à disposition lors d’une rénovation effectuée en 2021. Ce faisant, l’équipe actuelle du bailleur social, en demandant en 2024 une réunion avec un représentant d’ÉCLAIRS, a montré une méconnaissance quasi totale du projet et de l’ACC. L’étonnement face au faible nombre de souscriptions reflète le niveau de connaissance partagé au sein des équipes du bailleur : leur composition ayant changé entre le début de l’opération et 2024. Les agents concernés par les bâtiments ont montré qu’ils ne disposaient pas des informations élémentaires pour comprendre l’opération (PP1_24, DIAL24, 2024). L’un des représentants du bailleur s’exclamant : « en même temps si nous on savait pas, comment les autres sauraient ! » ; alors qu’un autre déplore : « C’est dommage que nous en soyons informés un an après ». Cette ignorance conduit même le bailleur à des inquiétudes quant à un éventuel dépassement de rôle dans la promotion de l’opération ÉCLAIRS par rapport aux fournisseurs d’électricité — méfiance levée à l’issue de la réunion.

Ce faisant, l’invisibilité matérielle de l’opération sert d’assise au bailleur social pour justifier sa méconnaissance du dispositif. Aucune signalisation n’est effectivement visible, ni au pied des immeubles ni dans les étages, rien n’indique la présence des panneaux solaires sur les toits, rendant l’opération d’ACC presque invisible pour les résidents comme pour des bailleurs, alors que ceux-ci se présentent comme déjà saturés de défis de gestion de leur parc — l’entretien ayant mis en lumière le climat de fortes tensions sociales sur le site entraînant le bailleur à ne plus y tenir de permanence régulière. Cette moindre présence locale du bailleur peut également expliquer pourquoi celui-ci est finalement plus dépendant d’une réalité de papier pour connaître et comprendre l’opération d’ACC (par les documents échangés lors du lancement de l’opération, eux-mêmes ne circulant que peu ou pas entre les équipes) que d’une infrastructure tangible, spatialisée, visible dans leurs bâtiments. La problématique de la visibilité de l’opération concerne ainsi au premier chef les agents du bailleur social dans l’exercice de leur gestion des logements et en tant que premiers passeurs d’information aux actuels ou futurs locataires.

À cette déconnexion visuelle entre les infrastructures techniques sur le toit et les réalités sociales du terrain s’ajoutent les contingences administratives impliquées par la souscription d’un forfait. Sans entrer dans la subtilité de maintenir son contrat de fourniture classique en parallèle de la souscription au forfait ÉCLAIRS, le fait même de remplir des « papiers » pose problème. Cette réalité de terrain a déjà été relevée dans la littérature (Pistoni et Lormeteau, 2024) et s’est retrouvée lors de la réunion avec le bailleur social, comme l’illustre cet extrait :

« PP1_24 : il y a un peu de papiers à remplir

Représentant bailleur social n° 1 : oula !

Représentant bailleur social n° 2 : oula !

PP1_24 : il y a un contrat

Représentant bailleur social n° 1 : oula ! Ohla… [compte les pages] ppp… ça fait beaucoup hein !

Représentant bailleur social n° 2 : La langue déjà c’est un problème… on met des heures à faire remplir des formulaires basiques… alors là… »

Par ces mots, les représentants du bailleur expriment le défi qu’ils affirment rencontrer quotidiennement dans le cadre de leur mission d’intérêt public, défi qui ne relève pas d’un jugement stigmatisant ou d’une remise en cause a priori des compétences de leurs locataires. En retour, cette difficulté renforce d’autant plus la posture d’expert du porteur de projet, au détriment de son rôle de citoyen, en mettant en évidence une limite pratique, immédiate et sous-estimée à la mise en œuvre de l’opération d’ACC.

ÉCLAIRS révèle en effet une grande diversité socioprofessionnelle, en matière de compétences face à l’ACC et d’intérêt. Il constitue un creuset où se rencontrent trois types d’acteurs : les porteurs de projet, désormais bien formés aux enjeux et modalités de l’ACC, les membres du collectif associés de la SAS CIREN, et enfin les membres du collectif consommateurs. Cette diversité de profils crée une dynamique originale, mais également des défis de cohésion et de compréhension partagée des objectifs. Les porteurs de projet, grâce à leur expertise croissante, peuvent se trouver en décalage, notamment avec les consommateurs, moins au fait des aspects techniques et organisationnels de l’ACC. Ce contexte hétérogène reflète à la fois la richesse du projet en matière d’inclusion et de participation citoyenne, mais aussi la complexité de faire converger des acteurs aux priorités parfois divergentes vers une « initiative locale de transition » (Lapostolle et Roy, 2022 ; Laigle, 2018).

Justice distributive : l’innovation d’une vente au forfait, avec trois tarifs et une option « kWh suspendu »

La justice distributive vise à qualifier la répartition des coûts et avantages entre les individus et les groupes. Elle s’exprime, dans le projet ÉCLAIRS, au travers d’une innovation au cœur du modèle économique et politique du projet : la vente au forfait avec trois tarifs.

L’offre du projet ÉCLAIRS se présente sous la forme d’un forfait correspondant à l’achat d’un volume annuel de la production électrique de la centrale photovoltaïque. Les consommateurs souscrivent à un forfait de kWh à un tarif qu’ils choisissent entre « tarif basique » et « tarif soutien ». Chaque mois, la PMO reconstitue le flux d’électricité en attribuant, selon une clé de répartition dynamique intégrant le volume forfaitairement souscrit, le volume produit et le profil de consommation, à chaque consommateur un équivalent de consommation. Il n’y a pas de facturation mensuelle ; le consommateur est néanmoins informé du volume consommé et du volume restant à consommer par un relevé de consommation individuel par courrier postal ou électronique. Les conditions générales de vente (CGV) prévoient une information spéciale dès lors que le client « est sur le point d’entamer le pénultième duodécile » de son forfait (article 8.3 CGV d’ÉCLAIRS), soit les deux derniers douzièmes (16,7 %) [12].

Le contrat est conclu pour une durée indéterminée (article 3.2.1 CGV d’ÉCLAIRS). Le client dispose d’un droit de rétractation de quatorze jours (article 3.3 CGV d’ÉCLAIRS), conformément au droit commun de la vente d’électricité. L’adhésion à l’association EPR est obligatoire, mais gratuite. Il est précisé sur le bulletin de souscription : « Abonnement (HTT) : 0 €/an » et « Montant du dépôt de garantie : 0 € ». Le prix de vente par kWh hors taxes peut être révisé annuellement au 31 janvier selon une formule complexe présentée dans les conditions particulières de vente (CPV) et moyennant information au client au moins trois mois avant application de l’augmentation tarifaire (article 8.7 CGV d’ÉCLAIRS). Afin d’adapter la vente au forfait aux besoins de trésorerie et comptabilité des clients professionnels, les CGV prévoient la possibilité d’établir un paiement échelonné mensuel (article 10.2, alinéa 2 CGV d’ÉCLAIRS). « Le Client peut résilier son Contrat et sortir de l’Opération d’Autoconsommation collective à tout moment et sans pénalités » (article 15.1 CGV d’ÉCLAIRS) tandis que le producteur ne peut le résilier qu’en cas de non-respect d’une obligation après mise en demeure restée sans effet dans un délai de dix jours ; il doit en informer la PMO (article 15.2 CGV d’ÉCLAIRS).

Sur la base de ce fonctionnement au forfait, la CIREN propose trois tarifs différents. Le tarif « basique » est présenté comme « permet [tant pour] CIREN de couvrir les charges d’investissement et d’exploitation pendant 25 ans » ; tandis que, pour le tarif « soutien » — environ 10 % plus cher, il est précisé que « le surplus par rapport au tarif basique permet de proposer un tarif éco ». Le tarif « éco » est 33 % moins cher que le tarif basique. Ainsi, la vente de trois forfaits soutien permet de financer la vente d’un forfait éco. Il est également proposé en « option » de « céder des kWh à un consom’acteur en précarité énergétique » par un dispositif dit de « kWh suspendu », inspiré du café suspendu. Avec ce fonctionnement, ce sont les consommateurs-citoyens qui le souhaitent, dans une démarche volontaire et anonyme, qui aident financièrement des foyers à accéder à une énergie abordable, correspondant aux résidents des habitations à loyer modéré couverts par la boucle. Pour autant, ces tarifs demeurent invariables selon que le consommateur est un résident particulier, une institution publique ou un commerçant.

Ce dispositif n’est pas sans rappeler celui du « bonus-malus » proposé par la loi dite « Brottes » de 2013 [13]. De façon synthétique, le dispositif prévoyait que, pour chaque site de consommation résidentiel, y compris les immeubles collectifs affectés en tout ou partie à l’usage d’habitation, les énergies de réseau soient éligibles à une formule tarifaire fondée sur un « volume de base » — une quantité annuelle d’énergie, avec, en cas de sous-consommation, un bonus et un malus en cas de surconsommation. Le dispositif n’a toutefois pas survécu au contrôle de constitutionnalité. Dans sa décision du 11 avril 2023 [14], le Conseil constitutionnel censure le dispositif au fondement d’une méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques dès lors que, pour le Conseil, le dispositif n’assure pas l’égalité entre les consommateurs en ce que, notamment, il exclut les consommations professionnelles et qu’il crée une rupture d’égalité entre les consommateurs qui résident dans des immeubles collectifs pourvus d’installations communes de chauffage, ne disposant pas d’individualisation des charges, et ceux qui demeurent dans un site de consommation individuel. La difficulté juridique provenait notamment de la discrimination des consommations en fonction des consommateurs et d’une absence de généralisation des dispositifs de comptage. La proposition d’ÉCLAIRS semble dépasser ces difficultés puisque les tarifs sont proposés sur la base du volontariat, et que les membres d’une ACC sont dans l’obligation de disposer de compteurs intelligents. Cf [15]. Le projet CIREN intègre cet élément et offre une nouvelle forme de solidarité inter-consommateurs aux membres du collectif local, en proposant un tarif 45 % plus bas que le tarif réglementé pour le flux autoproduit (notes d’observation de terrain, juillet 2024). Ce faisant, ce modèle d’ACC entend accompagner la diffusion d’innovations socio technique sur tous les territoires à des profils de consommateur les plus variés, cherchant à éviter un éventuel effet d’exclusion social et spatial d’un outil de la transition énergétique (Huhta, 2023 ; Lormeteau, 2021).

Les enjeux de justice distributive se manifestent enfin dans la structuration de la CIREN, en particulier sur la rémunération des salariés. Les statuts précisent que « la moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés les mieux rémunérés ne peut ni ne pourra, au titre de l’année pour un emploi à temps complet, dépasser un plafond fixé à 3 fois le SMIC annuel brut (ou le salaire minimum de branche si celui-ci est supérieur) » (article 41 des statuts de CIREN). Ce point ne semble toutefois pas, d’après nos observations, avoir été particulièrement mis en avant auprès des clients potentiels, des associés de la CIREN ou même des membres de l’association EPR, à la différence de l’innovation sur les forfaits mise en évidence à chaque réunion à laquelle nous avons pu assister. Cependant, un point résiste autour des temps de travail qui contribuent en l’état à renforcer la relation de dépendance tissée entre le projet et ses deux porteurs principaux. Leur charge de travail réelle dépasse celle prévue dans leurs CDD (dont un transformé en CDI en 2024) à temps partiel, suscitant des inquiétudes parmi les associés quant à la pérennité du projet. Lors de l’AG, la proposition d’augmenter leur temps de travail à 40 % dans le cadre de la deuxième phase du projet interrogeait sur l’adéquation d’une telle rémunération aux efforts fournis. Une actionnaire s’est trouvée « gênée » de faire tourner l’économie sociale et solidaire sur une base de bénévolat : « moi, ça me pose problème ». L’un des porteurs avait expliqué juste avant que, jusque-là, il a géré l’infrastructure du système d’information de manière bénévole. À ces questions, les deux salariés ont répondu avec des arguments similaires indiquant leur implication « sans compter » (Assié, 2021). L’un est « prêt à n’avoir qu’une rémunération partielle », « moi, c’est une vie qui me va bien », il redit sa motivation pour le projet en dehors du bénéfice économique. L’autre salarié indique « ça ne me pose pas problème, c’est un choix de vie », « il faut de la volonté personnelle des salariés ». En réponse à un actionnaire interrogeant la capacité à trouver des successeurs éventuels, prêts à accepter une rémunération aussi modeste, PP1_24 (AG24) a indiqué qu’ils s’attelaient à documenter leurs expériences et leurs missions pour assurer une continuité.

Justice procédurale : accéder à l’information et sensibiliser à la consommation d’électricité

Pour remédier aux limites exprimées sur la justice de reconnaissance et sur la gouvernance de l’opération, ÉCLAIRS porte des actions visant à améliorer la justice procédurale, notamment en matière de partage de l’information et de diffusion des savoirs énergétiques. La justice procédurale s’entend comme la recherche d’équité dans les processus décisionnels et de pouvoir. Elle peut ainsi être entendue comme une manière de construire des territoires énergétiques justes en intégrant les citoyens dans les décisions, faisant suite aux travaux de Lapostolle qui remarque que « territorialiser la transition revien[drai]t alors à créer un environnement susceptible d’augmenter les pouvoirs d’être et d’agir des individus et de leurs collectifs » (Lapostolle, 2021).

La première forme de justice procédurale constatée avec ÉCLAIRS concerne l’accès à l’information et son partage. Au-delà d’une nouvelle offre de fourniture, ÉCLAIRS vise à inciter les consommateurs à adopter des pratiques de compréhension de leur facture et de réduction de leur demande énergétique. Cette démarche se traduit notamment par la promotion du terme de « consom’acteurs » que l’on retrouve dans les différents documents de communication sur le projet. I [16]ci, être consom’acteur relève d’un faisceau de pratiques : autoconsommer, investir, sensibiliser, s’informer, réduire sa demande. Le forfait est en lui-même un dispositif de mesure de consommation et, en cela, un outil pour renforcer la compréhension et l’action sur la demande des consommateurs. Les utilisateurs peuvent visualiser la quantité d’électricité achetée, consommée et restante par une communication mensuelle. Ce forfait à durée de vie illimitée constitue un outil pédagogique pour sensibiliser à la sobriété énergétique sans créer de pression supplémentaire sur les ménages. Pour PP2_2024, les forfaits « sont vraiment excellents : ça donne de la souplesse, au fil de l’eau ». Au-delà de l’outil, l’effort pédagogique est également très présent dans le discours des porteurs de projet. L’un d’entre eux explique la nécessité de former aux pratiques de demande énergétique et à l’intermittence des ENR : « on voit que certaines personnes consomment presque tout en dehors des heures de production des panneaux, donc on va essayer de voir avec elles pour déplacer leur consommation […] il faut expliquer » (PP1). Cette forme d’éducation à l’ACC se manifeste aussi dans les relations avec le gestionnaire de réseau qui se sont améliorées au fil du projet au point de faire du GRD un « interlocuteur privilégié » (PP1_24), en témoigne cet échange entre les deux porteurs :

« PP1 : [GRD] porte cette initiative avec nous

PP2 : Il y a eu une évolution… ce n’est pas arrivé naturellement [rires] ! »

Cette formation mutuelle montre l’imbrication de l’ACC à plusieurs échelles du système électrique, interrogeant par ailleurs les effets sur le long terme de ces projets caractérisés par « le fil de l’eau » (PP2_2024) sur la gouvernance du réseau de distribution commun aux utilisateurs électriques.

À un autre niveau technique, ÉCLAIRS se distingue également par sa volonté de rendre ses processus reproductibles et ses savoirs diffusables. Tous les documents liés à la mise en place du projet sont disponibles en ligne, de même que le logiciel de répartition et de reporting spécifique à l’ACC, renforçant la transparence. Il est même envisagé de placer l’algorithme de répartition sous licence Creative Commons. Quant au système qui permet de gérer les forfaits, il s’agit d’un outil libre. Cette ouverture vise à encourager la réplicabilité du modèle ÉCLAIRS et lever des freins estimés quant au lancement dans une opération d’ACC sans pour autant livrer une solution clé en main inadaptée aux territoires. C’est pourquoi la diffusion des savoirs passe également par des échanges d’expériences organisés ou spontanés entre les porteurs de projets ÉCLAIRS et ceux d’autres territoires impliqués dans des opérations similaires. Lors de l’AG de 2024, deux développeurs venus de la région PACA étaient ainsi présents pour se nourrir de l’exemple ÉCLAIRS. En cela, CIREN encourage un apprentissage par la pratique (Shove, 2010). ÉCLAIRS est par exemple lié à d’autres activités, comme l’animation d’ateliers d’auto-montage de panneaux solaires dits plug and play (ATEL24) pour « prêts à l’emploi ». Ces ateliers visent à former les participants tout en accélérant la mise en fonctionnement des panneaux, souvent freinée par des délais techniques liés au manque d’installateurs disponibles. Cette idée de chantiers participatifs où les futurs souscripteurs de contrat viendraient « avec vis et gant » (PP1_24, AG24) fait partie des perspectives de développement pour la deuxième phase d’ÉCLAIRS. Les observations de terrain font remonter un fort essaimage (Lapostolle et Roy, 2022) du projet. En 2024, un réseau national d’ACC leur a demandé d’animer des ateliers dans toute la Bretagne. Ces différents outils sont ainsi autant de moyens visant à faire de chaque citoyen, un « acteur des choix énergétiques […] et d’exercer ces choix » (statuts EPR).

Cependant, l’accroissement des connaissances et des compétences citoyennes sur ces sujets complexes demeure un défi, en particulier pour les publics les plus vulnérables. Nos observations montrent que des souscripteurs de forfait se retrouvent persuadés plutôt que convaincus, fondant leurs décisions sur des émotions (comme le fait d’être en confiance) plutôt que sur une compréhension rationnelle du fonctionnement de l’ACC. À la suite de la réunion avec le bailleur social, un résident âgé du HLM est venu renouveler son forfait. Bien qu’étant satisfait des économies réalisées, il ne semblait pas particulièrement intéressé par le projet, préférant conclure rapidement les formalités pour reprendre ses activités et faisant toute confiance au membre d’ÉCLAIRS pour lui indiquer « où signer ». Le manque de temps, d’énergie, et parfois l’impression que l’effort d’apprentissage n’est pas rentable alimente cette situation, certains participants cherchant avant tout à bénéficier de tarifs réduits sans s’investir dans la compréhension du dispositif.

Pour pallier les écarts entre ambitions et réalités, des ajustements sont néanmoins proposés. Par exemple, est décidé lors de la réunion avec le bailleur social de mentionner ÉCLAIRS dans l’état des lieux des nouveaux locataires. Cela reflète une adaptation normative visant à formaliser la relation entre la CIREN et le bailleur, tout en assurant une meilleure circulation de l’information. En ce sens, on retrouve dans les éléments proposés ceux imposés en droit aux bailleurs sociaux lorsqu’ils sont eux-mêmes PMO, c [17]e qui n’est pas le cas ici, le bailleur étant simple consommateur. La circulation de la norme juridique se fait donc ici à la faveur d’un renforcement empirique et volontaire de la justice procédurale. Ce point nous fait entrer dans l’analyse des équilibres entre inclusion citoyenne et efficacité décisionnelle, abordée dans la partie suivante.

Résultat 3 : Territorialiser passe par « prendre action » dans un projet électrique : les enjeux d’une opération d’investissement citoyen originale

Faire appel à l’investissement citoyen : un levier financier d’action

L’investissement dans les sociétés de production d’énergie s’est progressivement développé, en France, depuis l’ouverture à la concurrence des activités de production et de fourniture et les premières mobilisations du droit de l’énergie pour soutenir le développement des énergies renouvelables [18]. Outre les collectivités territoriales [19], les citoyens peuvent désormais directement participer au financement et à la gouvernance des sociétés de projet en énergie renouvelable, soit par la voie des sociétés coopératives d’intérêts collectifs [20], soit par celle d’un investissement participatif au capital des sociétés constituées pour porter un projet de production d’énergie renouvelable (sociétés par actions ou sociétés d’économie mixte). Ces dernières ont la possibilité d’ouvrir leur capital « aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d’implantation du projet » [21] (Bourcet et Bovari, 2020).

Les projets d’ACC peuvent se constituer sur ces formes de groupements en leur apportant une certaine originalité puisque, initialement, ces formes d’investissement ne concernaient que l’activité de production, sans implication directe d’une relation entre un producteur et un consommateur. Dès lors, l’ACC dépasse le cadre de l’investissement participatif pour englober la gouvernance des projets et la structuration de circuit court de l’énergie, ce que met en avant le montage de la gouvernance du projet ÉCLAIRS sous la forme d’un consortium regroupant trois parties prenantes (figure 1). Prendre « action » dans la CIREN renvoie à l’investissement financier comme à la décision collective sur le principe de représentativité « 1 personne = 1 voix », dans la limite du système de collèges décrit ci-après.

Ce mode d’investissement citoyen est remarqué par les acteurs interrogés pour sa flexibilité, ce qui intéresse de plus en plus les pouvoirs publics plus enclins à se retrouver contraints administrativement. L’un des porteurs de projet, ayant une expérience préalable avec les collectivités territoriales, illustre cette distinction :

« on échange beaucoup [avec les collectivités territoriales] aujourd’hui et ils disent : mais c’est génial votre projet ! Il faut qu’on crée ça sur la commune… et ce qui arrive toujours c’est “on n’a pas de sous”. […] Mais du coup ça serait bien que ce soit des citoyens qui financent, un tiers investisseur et du coup, on va essayer de fédérer, mais c’est super difficile, car il faut que les citoyens aient un noyau suffisamment solide, car c’est un projet qui doit durer sur la durée (30 ans) […] et c’est super difficile, si ce petit noyau n’émerge pas tout seul, car c’est pas les élus qui vont créer ce noyau-là ! […] Beaucoup de projets sont en attente. Beaucoup de collectivités participent des conférences, à Énergie Partagées et tout ça, ils aimeraient bien une ACC sur leur territoire, mais ils n’osent pas se lancer. […] C’est plus facile quand ça part du collectif citoyen […]. » (PP2_24)

Le succès de projets tels que celui-ci structure un discours de légitimation du rôle de la finance citoyenne pour permettre aux citoyens d’investir (aux deux sens du terme) des domaines auparavant réservés à d’autres acteurs énergétiques. Lors de l’AG de 2024, le responsable du bilan de l’année se réjouit en annonçant un résultat net positif de plus de 20 000 €, ce qui permet de « sortir un kilowattheure autour de 0,25 centime sans subventions ! Ça marche pas mal, mine de rien ! » (ce qui est équivalent au tarif réglementé de base à la même période). En moins de deux ans, la CIREN a ainsi vu son capital social passer de 26 500 € à 172 500 € entre avril 2019 (création) et janvier 2021, marquant une « progression assez remarquable » (PP1_24, AG24). Les citoyens, autrefois simples consommateurs d’énergie, deviennent des acteurs proactifs du développement local, soit l’un des objectifs fondateurs de la CIREN : « L’idée, c’était quand même d’utiliser l’angle consommateur pour créer du capital, finalement, pour les installations et ne pas repartir strictement sur un schéma sociétaire, actionnaire, etc. » (PP1_23).

Plusieurs points de réflexion peuvent être toutefois soulevés à ce stade. Le premier concerne l’effet d’entraînement généré par le projet ÉCLAIRS et cette forme de participation citoyenne. En effet, la CIREN a signé en juillet 2024 une nouvelle convention d’ACC avec le GRD pour un site situé en dehors de Rennes. On observe ainsi en germe une potentielle exportation d’un modèle territorialisé en dehors du lieu de sa genèse, se déployant dans des localités adjacentes. La territorialisation est alors moins entendue comme attachement à une localité spécifique (ici Rennes) que comme recherche systématique d’une forte actualisation du cadre de l’ACC au regard du contexte local dans lequel il cherche à s’implanter – des membres de la CIREN habitants dans les nouvelles localités proposées jouant un rôle de relais entre les porteurs ECLAIRS et les nouveaux acteurs municipaux concernés.

Par ailleurs, est discutée lors de l’AG en 2024 sa participation à un projet d’énergie locale, visant à renforcer l’investissement citoyen aux côtés d’autres acteurs économiques. Dans ce cadre, si l’investissement initial des collectivités territoriales joue un rôle déclencheur, en portant une partie conséquente du risque économique, l’objectif à terme est de remplacer leur participation par des apports citoyens, par des structures telles que la CIREN, qui rachèteront progressivement les parts détenues par les collectivités. Cet exemple, encore latent, interroge quant à la capacité de la CIREN à passer à une autre échelle, en dépassant le cadre du projet ÉCLAIRS pour devenir un acteur économique à part entière sur un segment de marché spécifique. De leur côté, les collectivités locales préfèrent de plus en plus faire appel à des structures comme la CIREN pour intégrer du capital citoyen dans leurs projets, plutôt que de recourir à des dispositifs alternatifs, tels que le crowdfunding. La multiplication de « petits » projets de ce type et leur prise d’importance dans un écosystème décisionnel et économique local invitent donc à une réflexion plus approfondie sur leur contribution à une décentralisation effective de la gouvernance énergétique par des modèles politiques alternatifs de transition (Fontaine, 2019).

Deuxièmement, cet exemple soulève la question des relations entre la finance citoyenne et le développement urbain, notamment en matière de circulation des capitaux, des dynamiques relationnelles entre les acteurs, ainsi que des processus spatiaux et des configurations de pouvoir qui émergent. L’étude révèle que si les hiérarchies d’engagement dans ces projets ne se basent pas seulement sur le capital économique (montants investis ou actions détenues) — quelque peu neutralisé par le principe « 1 personne = 1 voix » — des rapports inégaux d’engagement se reconstituent autour d’un capital technique, c’est-à-dire de l’expertise et la maîtrise du dispositif sociotechnique mis en œuvre. Il est alors indispensable d’observer la structuration interne des projets et les tensions pouvant émerger dans un modèle coopératif qui rapproche transition énergétique et économie sociale et solidaire.

Critique du projet en matière de démocratie participative

La CIREN n’est pas expressément régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération [22]. Elle n’est pas une société coopérative de production (SCOP), car les associés salariés détiennent moins de 51 % du capital social et moins de 65 % des droits de vote. Toutefois, elle est organisée statutairement selon certains principes coopératifs. « Ainsi, chaque associé dispose d’une voix pour les décisions collectives, quel que soit le nombre d’actions dont il est titulaire » (article 35, alinéa 1 des statuts de CIREN). Cette voix est toutefois « pondérée » selon la nature de l’actionnaire. Le « collège des citoyens » dispose de 40 % des droits de vote (alors qu’il représente 69 % du capital social à la création de la société) ; le « collège des associations de la transition énergétique » représente 30 % des droits de vote ; le « collège des salariés » 5 % (étant précisé que l’associé-salarié appartient à cette dernière catégorie) et le « collège des personnes morales » n’étant pas des associations de la transition énergétique, 25 % (article 35, alinéa 4 des statuts de CIREN) (figure 6). La société est à capital variable, mais toute cession d’actions impliquant une personne morale (cessionnaire ou bénéficiaire) ou conduisant à la détention de plus de 10 % du capital social par un même associé est soumise à agrément du conseil de gestion (article 8 et 22 des statuts de CIREN). La société s’est également dotée d’un « conseil de gestion » et d’un président, afin de gérer les affaires courantes.

Figure 6. Résumé graphique du montage social de la CIREN et des différents types d’associés — État en 2023.

Collin Hardy, 2023.

L’équilibrage décrit ci-dessous renforce malgré tout le poids de certains acteurs. Il nous montre que la dimension collective ne garantit ainsi pas, par défaut, une approche participative plus équitable (Walker et Devine-Wright, 2008). Il est indispensable d’étudier les structures de l’intérieur et leurs liens avec d’autres acteurs pour comprendre comment ces relations de pouvoir s’expriment. Par exemple, l’association EPR fondée en 2017 dans une volonté de gestion citoyenne et inclusive et à l’initiative de la constitution de la CIREN, détenait 10 % des droits de vote (1/3 des voix du collège des associations de la transition énergétique, car l’une des trois associées membres de ce collège, lui-même pondéré à 30 %) alors qu’elle n’avait apporté que 1 % du capital initial. Elle est organisée autour d’organes sociaux classiques (assemblée générale, conseil d’administration et bureau) et d’organes plus inédits, les « assemblées de périmètre », lesquelles sont composées des consommateurs d’une même boucle d’autoconsommation. Or, il existe une certaine proximité « familiale » entre la direction de l’association, PMO de l’opération, et la CIREN, unique producteur. Les sièges sociaux des deux organisations sont tous deux situés au domicile d’un couple, dont l’un dirige la PMO et l’autre, le producteur. Cette place donnée aux associations de la transition énergétique n’est pas du goût de tous les participants, tel que constaté lors de l’AG 2024, alors qu’une actionnaire ne se souvenant pas de la règle des 30 % n’en comprend pas la logique sous-jacente.

Ce constat s’accompagne des premiers désaccords observés parmi les associés concernant les taux de profit leur étant alloués. Lors de l’AG 2024, la proposition d’une augmentation de ce taux pour permettre à la CIREN d’investir en tant qu’actionnaire minoritaire dans d’autres projets a suscité des réticences chez plusieurs membres. Ces réticences reflètent une problématique majeure : comment concilier un engagement militant tout en élargissant les actions de la SAS à d’autres sites ? Cette extension vise particulièrement des projets co-portés avec des acteurs publics sur le territoire de Rennes métropole, où la CIREN contribue à renforcer le capital citoyen. L’exemple en débat est le suivant : la proposition initiale consiste à investir 1 000 € dans un projet ENR et à racheter progressivement les parts des collectivités territoriales, grâce au versement d’une « prime de développement » aux investisseurs de la première heure, jusqu’à atteindre 20 % de participation dans le projet. Pour cela, le taux de profit de la CIREN initialement fixé à 3 % « est peut-être un peu trop plafonné » (PP1_24, AG24). Il est donc proposé, en AG extraordinaire, de relever ce taux à 5 % afin « d’attirer des personnes qui peuvent mettre des sommes modestes comme 100 € bloqués sur dix ans ou beaucoup plus […] en faisant un pari sur l’avenir […]. C’est une manière de s’ouvrir aussi, de ne pas seulement être militant », tout en restant « cohérent avec ESUS » indique PP1 (PP1_24, AG24). Cette résolution, acceptée lors du vote final, a reçu un vote contre (motivé par « le maintien du plafond à 3 % ») et deux abstentions au sein du quorum (1/4 — article 35.1 et 35.2), seul exemple de désaccord lors de la réunion. Ces tensions au sein du collectif rappellent ce que l’on connaît dans la littérature sur les collectifs tendant à devenir un « club d’investisseurs » (Fontaine, 2021) perdant de vue les « ambitions alternatives initiales » (Fontaine, 2021) et se lançant dans une forme d’entrepreneuriat citoyen traçant des dynamiques d’institutionnalisation.