Un peu de lecture pour l’été : voici le deuxième chapitre de notre dernier ouvrage, « Les cartes sont le nouveau livre – Discuter et apprendre collectivement à l’ère de la complexité. »

« LES CARTES SONT LE NOUVEAU LIVRE – Discuter et apprendre collectivement à l’ère de la complexité. » extrait 2.

Fidèles à nos valeurs de partage sincère, nous dévoilons ce mois-ci un nouvel extrait de notre ouvrage consacré aux cartes. Nous publierons d’autres extraits au cours des prochains mois, abonnez vous pour être informé ou bien achetez le livre format epub sur la boutique pour le découvrir immédiatement.

Chapitre 2 – Les multiples usages des cartes à manipuler

Au delà du jeu

Lorsque l’on parle de cartes (hormis les cartes géographiques), le premier sens qui vient à l’esprit de la plupart des gens c’est celui des cartes à jouer. Cela dit, les cartes se prêtent aussi à de nombreux usages qui ne sont pas centrés sur le jeux.

jeu de cartes – Wikimedia commons.

Facile à produire (un paquet de fiches cartonnées et un marqueur suffisent pour commencer), peu coûteuses, imposant par leur taille une rédaction concise et synthétique, les cartes constituent un support polyvalent permettant de multiples usages. On voit de plus en plus d’usages et de sets de cartes qui ne sont pas ludiques, mais à des visées pédagogiques ou de gestion de l’information.

Nous allons présenter ici quelques usages. Notez que certains usages présentent des notes repositionnables plutôt que des cartes, mais nous considérons qu’il s’agit avant tout de supports manipulables. De plus, plusieurs de ces usages se recoupent partiellement, mais nous avons fait le choix de les dissocier pour rendre plus visibles les possibilités.

Liste de tâches

Les cartes individuelles peuvent être utilisées pour lister et rendre plus tangibles et mémorables des tâches à effectuer.

Des cartes de tâches ménagères décrivant précisant les redevabilités attendues.

Des cartes de tâches ménagères décrivant précisant les redevabilités attendues.

Ces cartes peuvent ensuite être rangées dans des boîtes par thème, affichées, ordonnées… Par exemple, les méthodes agiles utilisent beaucoup les Kanban, organisation spatiale en 3 colonnes « À faire, En cours, Fait » ). Ce tableau constitue un support graphique, appelé aussi canevas.

Un kanban, ’du japonais « étiquette »), est à l’origine une fiche cartonnée que l’on fixe sur les bacs ou les conteneurs de pièces dans une ligne d’assemblage ou une zone de stockage. Le terme désigne aussi la méthode de gestion de production en flux tendu mise en œuvre à la fin des années 1950 dans les usines Toyota et est aussi devenu depuis le nom d’une méthode de gestion des tâches basé sur un canevas graphique. Image CC-BY-SA Jeff.lasovski

Un kanban, ’du japonais « étiquette »), est à l’origine une fiche cartonnée que l’on fixe sur les bacs ou les conteneurs de pièces dans une ligne d’assemblage ou une zone de stockage. Le terme désigne aussi la méthode de gestion de production en flux tendu mise en œuvre à la fin des années 1950 dans les usines Toyota et est aussi devenu depuis le nom d’une méthode de gestion des tâches basé sur un canevas graphique. Image CC-BY-SA Jeff.lasovski

Notons que, même transposé au numérique, le format carte garde son attrait. Comme avec le support papier, on trouve des outils numérique de type post-it (avec une simple face comme support) pour noter quelques mots, tandis l’on utilise des outils de type cartes pour des besoins de notes plus complexes.

Ainsi certains outils de gestion de projet comme Trello ou un équivalent libre comme Kanboard s’appuient sur un système de cartes qui permet de visualiser au premier abord un ensemble de cartes avec quelques informations, puis d’accéder à plus d’informations en « ouvrant » ou « retournant » la carte. Signe que le format associant un grain d’information à un élément manipulable reste puissant, même sans papier.

Aperçu de Taiga, un logiciel de Kanban open source. Chaque élément « carte« est cliquable et se déplie pour offrir plus d’information.

Liste de rôles

Comme pour les liste des tâches, les cartes rôles peuvent préciser ce qui est attendu pour chacun des rôles. Noter sur des cartes apporte un double usage : rendre tangible et mémorisable les fonctions. En complément, cela permet aussi de faire passer les rôles vers d’autres personnes au sein d’un collectif.

La carte devient un artefact, que l’on peut afficher, retourner, distribuer…

Cartes décrivant des rôles au sein d’un conseil d’école (source inconnue).

Fiches de révision

Vous avez certainement, à un moment ou à un autre, avoir croisé à l’école les fameuses fiches de révision.

Ces fiches constituent un outil (un condensé des éléments les plus importants) mais elles sont aussi le fruit d’un processus de travail (il s’agit à la fois d’un moyen pour l’apprenant de reprendre à tête reposée les cours afin de les clarifier et de les synthétiser pour fabriquer ses fiches. Elles deviennent ainsi un puissant outil de révision et de mémorisation par leur adaptation à l’auteur.

fiche de révision de mathématique. Facile à créer et à personnaliser elles permettent une variété de format, l’ajout de dessins… Photo par Orianne.

Cartes mémoires

Modèle de Flash card pour la biologie. CC-BY-NC-SA Biology Corner

Modèle de Flash card pour la biologie. CC-BY-NC-SA Biology Corner

Dérivé des fiches méthodes, les CARTES MÉMOIRES (en anglais flashcards) constituent un dispositif d’apprentissage basé sur des fiches mémoire un peu spéciales combinées à l’usage de la technique de la répétition espacée.

Pratiquement, une carte mémoire consiste en une fiche cartonnée comportant une question au recto et la réponse au verso.

Image CC0 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leitner_system_alternative.svg

Image CC0 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leitner_system_alternative.svg

L’exercice de répétition espacée consiste à tirer les cartes, et donc les questions, une à une, à essayer d’y répondre, puis à les répartir en fonction de la qualité de la réponse, appréciée par l’apprenant ; une autre succession de tirages intervenant quelque temps après, etc. jusqu’à ce que l’ensemble des réponses soient données sans erreur.

Au début de la phase de mémorisation, les cartes se trouvent dans le premier des compartiments d’une boîte. L’apprenant prend une carte dans le compartiment dont il veut vérifier sa connaissance, ou dans le premier s’il commence. La carte est placée dans le compartiment suivant si la bonne réponse a été donnée, sinon elle est remise dans le premier compartiment, en fin de pile.

Ensuite, les cartes sont revues périodiquement : par exemple, dans le premier compartiment tous les jours ; dans le deuxième, tous les deux jours, dans le troisième tous les quatre jours et ainsi de suite…

Ainsi, plus l’apprenant trouve facilement la réponse à une question, moins celle-ci est posée fréquemment, selon la méthode de la répétition espacée

Outil d’apprentissage par les pairs

Pour structurer la discussion et la réflexion collective, l’un des moyens les plus simples consiste à poser des notions sur des cartes (une idée ou notion par carte), puis au choix :

- les distribuer ou faire piocher (pour laisser intervenir le hasard)

- les laisser choisir aux participants (pour partir de leurs affinités) Une fois les cartes attribuées, on leur demande de parler de la notion qu’ils ont en main. Est ce qu’il la connaissent ? Est ce qu’il la comprennent ? Est ce que ça leur évoque quelque chose de positif, de négatif ? Est ce que ça les fait réagir ou les indiffère ?

Exemple de sets de carte sur le numérique développé par Numa pour mener des ateliers sous le format « Cartes à discuter ».

Dans le processus de rédaction des Métacartes, nous avons utilisé ce format. Pour notre premier atelier public , au début du développement du set « Numérique éthique » nous avons choisi la méthode des Cartes à discuter qui consiste simplement à poser des concepts sur des fiches bristol et distribuer ces cartes à un groupe. L’objectif était de créer des discussions, d’observer les réactions, les ambiguïtés, relever les commentaires. Nous avons ensuite pris en compte ces retours pour concevoir le premier prototype de Métacartes.

Aperçu de l’un de notre premier atelier de co-construction des cartes Numérique éthique à la THSF, Toulouse.

Aperçu de l’un de notre premier atelier de co-construction des cartes Numérique éthique à la THSF, Toulouse.

Ateliers type « Fresques »

Sur les même possibilités combinatoires favorisant l’apprentissage coopératif décrites précédemment s’appuient aussi les ateliers de type « Fresque de… » (climat, numérique, …) très en vogue en ce moment.

Dans ces ateliers, les participants sont invités à prendre connaissance des informations contenues sur les cartes, à discuter pour se mettre au même niveau de compréhension, à éclaircir les points flous, puis à organiser ces cartes sur un support papier en essayant de trouver les liens.

Si le terme « fresque » (qui désigne une peinture murale) s’avère selon nous inadapté, car l’atelier fait peu appel au dessin

exemple d’atelier de la fresque du climat. Photo sur Wikimedia commons.

exemple d’atelier de la fresque du climat. Photo sur Wikimedia commons.

Objet de médiation

La médiation représente une pratique ou une discipline qui vise à définir l’intervention d’un tiers pour faciliter la circulation d’informations, éclaircir ou rétablir des relations. Ce tiers neutre, indépendant et impartial, est appelé médiateur. La définition de cette activité varie selon les contextes d’application. Les cartes, en tant qu’objets, peuvent servir de support de médiation pour structurer et orienter la discussion.

La perception d’une question n’est pas la même selon qu’elle est posée d’une personne à une autre, ou bien inscrite sur une carte et lue. Par exemple : on peut inscrire une question pour faire un brise glace : « Si vous deviez avoir un de vos vœux exaucé cette année, ce serait quoi ? »

Avoir un objet qui pose des questions, change la dynamique et permet de nouveaux usages. Reposant sur ce principe, on peut imaginer plusieurs façon de s’en saisir : sur un sujet un peu sensible, pour s’auto-évaluer, etc.

Il est parfois intéressant de se poser les questions et d’y répondre seul.e. Alternativement, il est possible aussi de s’interroger en binôme ou en petit groupe, la carte servant alors à relayer les médiateurices/animateurices puisque c’est elle qui pose la question.

Outil d’animation

Les notes repositionnables (type post-it ) constituent des artefacts informationnels (c’est à dire des objets tangibles et amovibles porteurs d’information). Simples à créer et manipuler, elles sont depuis plusieurs années incontournables dans les pratiques d’animation. Bien utilisées, elles facilitent le travail sur des sujets complexes

Moins fragiles, moins froissables que les notes repositionnables, et donc plus résistantes à manipuler, distribuer, mélanger ou à piocher, les cartes se prêtent à un usage intensif .

Grâce au recto/verso, on peut choisir d’avoir une face générique/neutre (comme c’est le cas de la plupart des jeux de cartes) et qui révèle l’information au verso lorsqu’on la retourne mais on peut aussi tirer parti des deux faces (c’est le cas des Métacartes).

Vous pouvez créer vos propres cartes à partir de fiches bristol ou utiliser des sets de cartes déjà conçus.

Cartes bristol faites maison et ayant inspiré la création des Métacartes.

Cartes bristol faites maison et ayant inspiré la création des Métacartes.

Il existe de plus en plus d’excellents sets de cartes pour la médiation et l’animation

Prospectiv Lab, un set de cartes sous licence libre pour démocratiser la prospective.

Prospectiv Lab, un set de cartes sous licence libre pour démocratiser la prospective.

Il existe aussi une variante sous forme de cartes effaçables pour favoriser leur réutilisation. Ces cartes rigides, dont les deux surfaces sont réinscriptibles avec un feutre à tableau blanc, permettent de nombreux usages : ateliers participatif, jeux évolutifs et interactifs, fiches, tests de connaissances, dessins, jeux de devinettes…

exemple de notes repositionnables réutilisables faites à partir de chutes de papiers plastifiées pour être effaçables. L’usage de patafix permet de les afficher sur une surface verticale.

exemple de notes repositionnables réutilisables faites à partir de chutes de papiers plastifiées pour être effaçables. L’usage de patafix permet de les afficher sur une surface verticale.

Outil de conception

Dans un travail de recherche scientifique

Ils identifient plusieurs usages :

- fournir des incitations pour stimuler la pensée créative

- mettre à disposition des référentiels de méthodes, déchargeant ainsi les concepteurs de la mémorisation des nombreuses méthodes disponibles.

- proposer des concepts et des solutions à des problèmes de conception spécifiques

aperçu des cartes Ideo, une des boites à outil de conception les plus reconnue.

aperçu des cartes Ideo, une des boites à outil de conception les plus reconnue.

Selon leurs adeptes, les jeux de cartes constituent des outils semi-structurés entre les post-it vierges et les manuels d’instructions détaillés. En cela ils présentent de nombreux atouts en tant qu’outil de conception, notamment :

- Faciliter les combinaisons créatives d’informations et d’idées.

- Fournir une base commune pour la compréhension et la communication au sein d’une équipe.

- Fournir des représentations externes tangibles d’éléments de conception ou d’informations.

- Fournir des résumés pratiques d’informations et/ou de méthodes utiles.

Étude des besoins

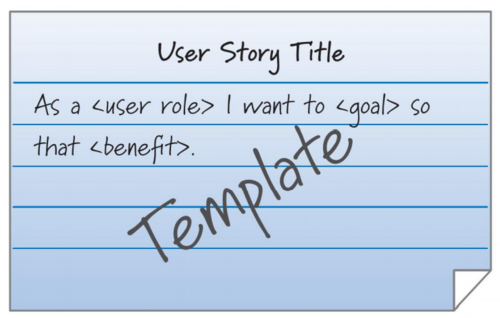

L’une des méthodes phare des développeurs et des concepteurs reste le récit utilisateur, ou « user story » en anglais.

Cette méthode consiste à demander à un utilisateur une description simple d’un besoin ou d’une attente, son récit donc. Celui-ci constitue une base de travail pour les développeurs et concepteurs afin de déterminer les fonctionnalités à développer dans un logiciel ou un nouveau produit.

Les « agilistes » (surnom des pratiquants des méthodes agiles) ont beaucoup utilisés les cartes notamment pour lister et organiser les fonctionnalités sous une forme granulaire et synthétique.

Modèle de cartes de Récit utilisateur. Le récit suit une structure formelle avec « Titre de l’histoire« puis une formulation du besoin sous la forme « En tant que <utilisateurices> je veux <objectif> afin de <bénéfice>. Image Wikimédia

Mieux, en organisant ces cartes à manipuler (stories ), ils créent une Story map, carte globale des liens entres les Stories.

Ainsi la carte à manipuler sert à produire une carte à visualiser.

« Story map » , une cartographie des « stories » , où les les cartes listant les besoins sont organisées et reliées pour donner du sens. Image CC-BY-NC-SA Jimmyco

« Story map » , une cartographie des « stories » , où les les cartes listant les besoins sont organisées et reliées pour donner du sens. Image CC-BY-NC-SA Jimmyco

Système d’indexation personnel

Nous disposons désormais d’outils numériques puissants, de bases de données informatisées, mais avant cela comment faisait on pour gérer l’information ? Encore des cartes ! Avec des utilisations allant du simple outil de délestage mental

À l’heure du numérique, l’usage de papier reste intéressant, même pour des pros de l’informatique.

Auprès des pionniers du mouvement agile, qui ont révolutionné le développement informatique, l’invention d’ateliers et de méthodes de créativité, la passion des cartes reste présente. On retrouve notamment sur le wiki de Ward Cunnighman (inventeur originel du système wiki et co-auteur du manifeste agile) beaucoup d’échanges sur l’usage de ce support.

« Pourquoi cette fascination de la communauté XP (Extreme Programming, une méthode agile historique ) pour les cartes (…) ? En quoi un tas de bouts de papier griffonnés de mon écriture de chat et susceptibles d’être égarés sont-ils préférables à un document texte lisible (ou à une base de données), avec un historique complet des révisions vous permettant de voir quelles exigences ont été modifiées et quand ? Parce qu’aller dans son bureau pour ouvrir un document Word, ou même pour démarrer son ordinateur portable, est un exercice qui fait « perdre la tête ». Du moins pour certains. Comme le dit un membre de la communauté agile : « Avec une carte, je peux rester là où je suis, physiquement et mentalement ».

Pour autant utiliser massivement des cartes nécessite un processus de gestion pour qu’elles gardent leur utilité. Là aussi les contributeurs s’interrogent :

Comment faites-vous pour garder une trace de toutes ces cartes ?

- Mettez-vous les cartes de chaque projet dans une boîte à chaussures différente ? Mettez-vous des élastiques autour des cartes ? Comment les triez vous ?

- Utilisez-vous des cartes de couleurs différentes pour des objectifs ou des projets différents ? Mettez-vous des marques spéciales sur les cartes, ou bien des trombones ou des stickers afin de pouvoir retrouver certaines cartes plus tard ?

- Conservez-vous les cartes pour toujours en tant que « documentation« d’un projet ou les jetez-vous simplement lorsqu’elles deviennent inutiles ? Vous arrive-t-il de sauvegarder les cartes en les photocopiant ou en les scannant ?

- Avez-vous des règles concernant la manière dont les cartes sont stockées et l’endroit où elles sont stockées, ou qui est autorisé à les récupérer dans leur lieu de stockage ?

Méthode Zettelkasten

Peu de méthodes ont tiré parti de l’usage des cartes autant que la méthode Zettelkasten aujourd’hui utilisée dans le domaine de la recherche scientifique et dans les apprentissages.

Zettelkasten est un terme allemand signifiant « boîte de notes », également traduit par « boîte à idées », et utilisé pour décrire une méthode de gestion des connaissances et de prise de notes. La méthode Zettelkasten a été rendue célèbre par Niklas Luhmann, un sociologue allemand qui a publié 70 livres et 400 articles académiques. Luhmann a attribué ses succès à ses Zettelkasten, qui contenaient plus de 90 000 idées qui l’ont aidé à développer des sujets en assemblant des idées pour former un tout cohérent.

La méthode consiste en des notes prises séparément, ajoutées au fil du temps lorsque des événements, réflexions ou remarques surviennent, ou lorsque de nouvelles connaissances sont acquises. Les notes sont organisées de façon hiérarchique, de façon à pouvoir les classer, et contiennent également des métadonnées, permettant de les associer les unes avec les autres.

Un zettelkasten est constitué de notes contenant des nombres, et des marqueurs (en bleu), ainsi que des références croisées vers les autres notes (en rouge). Un index des marqueurs (en bas à droite), permet les références croisées par sujet (Image : CC-BY-SA David B. Clear).

Cette méthode est aujourd’hui très utilisée avec outils numériques qui facilitent la gestion de nombreuses notes et la visualisation des liens entre elles.

Système d’indexation collectif

Le naturaliste Carl von Linné (1707-1778), père de la taxinomie moderne, fut l’un des premiers à utiliser un système de fiches (index card), lequel offrait l’avantage, contrairement à des registres massifs, d’une souplesse d’utilisation en permettant une recombinaison selon différents critères.

Linné a dû gérer la tension entre la nécessité de classer les informations dans un ordre fixe afin de pouvoir les retrouver plus tard, et la nécessité d’intégrer en permanence de nouvelles informations dans cet ordre. Sa solution à ce dilemme consistait à conserver les informations sur des sujets particuliers sur des feuilles séparées, qui pouvaient être complétées et réorganisées

Vers la fin de sa carrière, au milieu des années 1760, Linné est allé plus loin en inventant un outil papier qui est depuis devenu très courant : les fiches. Bien que stockées dans un ordre fixe et conventionnel, souvent alphabétique, les fiches peuvent être récupérées et mélangées à volonté pour mettre à jour et comparer les informations à tout moment.

« Bien qu’il s’agisse d’une innovation apparemment banale et simple, l’utilisation des fiches par Linné marque un changement majeur dans la façon dont les naturalistes du XVIIIe siècle concevaient l’ordre de la nature », explique M. Mueller-Wille chercheur au Centre for Medical History del ’Université de Exeter (Royaume Uni) et auteur d’un travail de recherche sur la méthode de Linné.

Mais Linné ne fut pas le seul scientifique à comprendre l’intérêt des cartes pour gérer la connaissance de façon modulaire.

« Des décennies avant Google, le Répertoire bibliographique universel mettait la connaissance en réseau, grâce à des cartes »

Cette affirmation ne vient pas de nous, mais du journal Der Spiegel qui décrit le Répertoire bibliographique universel, un incroyable projet de recensement bibliographique lancé par deux précurseurs Paul Otlet et Henri La Fontaine qui, il y a plus de un siècle, souhaitaient organiser l’information disponible pour la rendre universellement accessible afin de favoriser la paix dans le monde.

Voici des extraits traduits de l’article qui décrit ce projet fascinant :

« Le premier moteur de recherche du monde est fait de bois et de papier. Plus précisément, il consiste en des rangées d’armoires marron foncé, à peu près aussi hautes qu’une personne, remplies de boîtes de cartes d’index.

En septembre 1895, lors de la Première Conférence Internationale de Bibliographie, devant des scientifiques venus du monde entier, Paul Otlet et Henri La Fontaine font la démonstration d’un Répertoire rédigé sur des fiches. Des fiches standardisées à la fois dans leur format : 12,5 cm sur 7,5 cm et dans leur rédaction : chaque élément de la référence bibliographique (titre, auteur, date, lieu d’édition) a une place déterminée sur la fiche. L’ensemble du répertoire est indexé selon la Classification Décimale Universelle.Le Répertoire Bibliographique Universel (RBU) est l’oeuvre majeure de l’Institut International de Bibliographie (IIB) parce qu’il est le premier travail de l’institution et de par son ampleur.

Le RBU est l’outil qui renseigne sur les publications de tous les temps, de tous les pays et relatives à toutes les matières, et ce quel que soit leur lieu de conservation, d’où son caractère universel.

Le répertoire bibliographique universel vers 1900 – Photo wikimedia commons

Près de 16 millions de fiches seront rédigées entre 1895 et la fin des années 1930. L’élaboration d’un tel travail a nécessité la mise au point de standards, tant au niveau des fiches bibliographiques qu’au niveau de leur classement dans les meubles fichiers.

La Classification décimale universelle sera développée pour répondre à la problématique du classement thématique : à chaque sujet correspond un nombre classificateur.

Système de casiers : de 1895 à fin 1930, grâce au système d’archivage imaginé et mis au point par Otlet des millions de fiches étaient rangées et conservées dans des tiroirs.

Système de casiers : de 1895 à fin 1930, grâce au système d’archivage imaginé et mis au point par Otlet des millions de fiches étaient rangées et conservées dans des tiroirs.

À partir du fouillis de chiffres inscrits sur la carte, il est possible de déchiffrer des dizaines d’informations sur le livre auquel la carte fait référence. De nombreux chercheurs modernes s’accordent à dire qu’avec ce système d’archivage, développé au début du siècle dernier, Otlet a essentiellement inventé l’hypertexte, le réseau de liens qui nous aide aujourd’hui à naviguer sur l’internet. »

Il est à noter que le projet de Paul Otlet (lui même décrit comme « pacifiste et utopiste » ) était d’œuvrer à une mondialisation des connaissances destinée à « conduire l’humanité vers le progrès et la paix »

À noter aussi que le standard de 12,5 sur 7,5 cm imposé aux fiches bibliographiques reste toujours en vigueur dans les bibliothèque du monde entier (et c’est aussi celui des Métacartes !)

Encyclopédie universelle

Près d’un siècle avant Wikipédia (à partir de 1920), Paul Otlet avait aussi lancé L’Encyclopedia Universalis Mundaneum une encyclopédie qu’il voulait standardisée, évolutive et collaborative.

Extension du projet du répertoire bibliographique universel, cette encyclopédie d’un genre nouveau prends la forme de planches non reliées (des cartes !). Chaque planche présente la synthèse des données recueillies sur un sujet au départ de tous les supports de la connaissance (livres, dossiers documentaires, presse, photographie…). Ce projet était considéré par son créateur comme la plus haute organisation de la documentation.

Encyclopedia Universalis Mundaneum : Projet d’aménagement des Sablons.

Encyclopedia Universalis Mundaneum : Projet d’aménagement des Sablons.

Ce projet semble tellement en avance sur son temps que nous proposons la lecture d’une partie de l’article Wikipédia pour vous partager ses innovations :

Une encyclopédie standardisée : Tout comme les fiches du Répertoire bibliographique universel, la standardisation de l’encyclopédie porte à la fois sur le format et sur la mise en page des planches. L’encyclopédie se présente sous forme de planches, standardisées dans leur format (64 cm sur 67 cm) et dans leur rédaction : divisées en 3 parties, le cadre supérieur reprend le titre et l’indice classificateur, le cadre inférieur, l’auteur et les références, le cadre central, le plus grand, présente l’information synthétisée sous forme de texte simple, de photographie ou de schémas explicatifs. Les planches d’un même sujet sont réunies dans des fardes (chemises ou classeur de rangement) pour former un atlas.

Une encyclopédie évolutive : Pour Paul Otlet, l’information doit non seulement être la plus précise possible mais aussi la plus actuelle possible. La forme éditée d’une encyclopédie ne permet ni de mises à jour ni de rectifications rapides. Une planche de l’Encyclopedia Universalis pouvait être retravaillée, complétée, modifiée et remplacée rapidement, sans qu’il ne soit nécessaire de rééditer l’atlas au complet. L’Encyclopedia Universalis pouvait évoluer parallèlement aux découvertes et aux progrès dans tous les domaines. Pour exemple, la Mondothèque fait partie de l’Encyclopedia Universalis Mundaneum.

Une encyclopédie collaborative : Bien qu’il s’agisse d’un projet de Paul Otlet, comme pour toutes ses réalisations, celui-ci n’est pas le seul maître d’œuvre de l’Encyclopedia Universalis Mundaneum. Paul Otlet a très vite compris l’importance et la force d’un travail intellectuel en réseau. Pour l’Encyclopedia, il collabore avec des spécialistes internationaux pour rédiger le contenu des planches, et même avec des artistes pour mettre en images ce contenu afin de le rendre accessible au plus grand nombre. La diffusion des savoirs est l’une des grandes préoccupations de Paul Otlet. Il cherche une nouvelle forme de présentation de la connaissance : les dessins, les schémas et l’image sont les principaux outils utilisés.

Il est également important pour Paul Otlet que les sources utilisées pour la rédaction des fiches soient mentionnées sur la planche ou à la fin de l’atlas. Cette mention démontrait le caractère scientifique et rigoureux de ce projet. (Extrait de l’article Wikipédia Encyclopedia Universalis Mundaneum)

Encyclopedia Universalis Mundaneum : documentation et télécom

Encyclopedia Universalis Mundaneum : documentation et télécom

Découverte de schémas et d’ordre caché

Voici un autre exemple ancien d’usage des cartes pour organiser de l’information et la cartographier : le jeu de cartes de Dmitri Mendeleïev, l’inventeur de la table périodique des éléments.

L’histoire raconte qu’il aurait cherché à trouver un ordre et une cohérence dans l’organisation des éléments chimiques, dont seulement une partie était connue à l’époque.

En inscrivant les données de chaque élément sur une carte puis en classant les éléments en fonction du poids de leurs atomes et en essayant de les regrouper avec des cartes d’éléments similaires, il se serait rendu compte qu’il pouvait combiner les deux règles.

Utilisant son jeu de cartes des 63 éléments connus alors, comme une sorte de jeu de solitaire, il aurait ainsi trouvé une organisation cohérente avec une périodicité des propriétés des éléments ce qui l’a amené à concevoir la célèbre table périodique des éléments.

Cartes de Mendeleiv classées par poids atomique croissant de gauche à droite. L’élément le plus à gauche et celui le plus à droite affichent des propriétés chimiques similaires (entouré) en bleu. source : vidéo Chem survival

Cartes de Mendeleiv classées par poids atomique croissant de gauche à droite. L’élément le plus à gauche et celui le plus à droite affichent des propriétés chimiques similaires (entouré) en bleu. source : vidéo Chem survival

En modifiant la position des éléments qui ne s’intégraient pas bien en raison de leur poids, et en laissant des espaces libres, il a prédit les propriétés et le poids atomique d’éléments alors inconnus… Qui ont été effectivement découverts plus tard !

Cartes de Mendeleiev organisées par poids atomique croissant (lignes) et par propriétés chimiques communes (colonnes). En organisant les données de cette manière on voit un schéma répétitif apparaître. Mieux, il apparaît aussi des vides correspondant à des éléments inconnus à l’époque et dont Mendeleiv put ainsi prédire l’existence et puis les propriétés. Source : vidéo Chem survival.

Cartes de Mendeleiev organisées par poids atomique croissant (lignes) et par propriétés chimiques communes (colonnes). En organisant les données de cette manière on voit un schéma répétitif apparaître. Mieux, il apparaît aussi des vides correspondant à des éléments inconnus à l’époque et dont Mendeleiv put ainsi prédire l’existence et puis les propriétés. Source : vidéo Chem survival.

Cartographie d’un domaine de connaissance avec les langages de patterns

La méthode des langages de « pattern » (« schémas » ou patron de conception comme les patrons utilisés en couture) a été développée par l’architecte américain Christopher Alexander au début des années 80. Bien qu’elle reste peu connue dans le monde architectural, cette méthode a fortement inspiré les développeurs informatiques qui l’ont très vite adaptée pour gérer la complexité du code informatique (les méthodes agiles et l’invention des wikis a été directement influencée par ces travaux

Cette méthode des langages de pattern consiste à synthétiser sous forme de trames tous les aspects matériels ou immatériels d’un projet en décrivant pour chacun une « bonne pratique » qui servira à la mise en œuvre de chaque sous-partie du projet.

Comme un patron de couture qui décrit la conception d’un pantalon ou d’une robe et permet de créer des pantalons de plusieurs tailles ou formes selon le contexte, les trames décrites dans les langages de patterns permettent de créer plusieurs déclinaisons d’une bonne pratique.

Les langages de pattern représentent donc une méthode permettant de « cartographier » des bonnes pratiques dans un domaine de la connaissance avec une structure formalisée, modulaire et une approche systémique.

Les cartes « ingrédients » des Métacartes Faire Ensemble ou les cartes Clés des dynamiques de groupes représentent ainsi un ensemble de patterns de facilitation de rencontre qui ont été mise sous forme de cartes pour faciliter leur manipulation, seul ou à plusieurs.

Cartes des Clés des dynamiques de groupes. Cet outil utilise la même logique d’ingrédients que les Métacartes pour enrichir vos séquences d’animation en vous aidant à observer des points d’attention avant, pendant ou après vos rencontres.

Cartes des Clés des dynamiques de groupes. Cet outil utilise la même logique d’ingrédients que les Métacartes pour enrichir vos séquences d’animation en vous aidant à observer des points d’attention avant, pendant ou après vos rencontres.

Les cartes Ingrédients des Métacartes attirent l’attention sur des points clés et aident à se poser les bonnes questions.

Les cartes Ingrédients des Métacartes attirent l’attention sur des points clés et aident à se poser les bonnes questions.

Les mécanicartes représentent elles aussi des formes de patterns qui aident à rendre visibles les différentes mécaniques de jeu permettant de « déconstruire » des jeux pour mieux comprendre leur fonctionnement et éventuellement en construire d’autres.

Les mécanicartes représentent elles aussi des formes de patterns qui aident à rendre visibles les différentes mécaniques de jeu permettant de « déconstruire » des jeux pour mieux comprendre leur fonctionnement et éventuellement en construire d’autres.

Cartographie d’un processus

Autre domaine d’application par la communauté agile, la cartographie d’évènements d’un processus complexe pour permettre à une groupe d’harmoniser les modèles mentaux, en un mot de s’aligner pour créer du lien entre eux.

Cette méthode plus connue sous le nom « Event storming » est utilisée dans la conception logicielle pour détailler et spécifier une série d’interactions entre des utilisateurs et un outil numérique (par exemple une boutique en ligne). Si l’objectif reste la conception d’un outil numérique, le papier s’avère d’une grande utilité pour gérer la complexité de la conception.

Si le format utilise des post-it pour faciliter, nous considérons ici leur usages comme équivalents à des cartes, c’est à dire des artefacts : objets à la fois porteurs de sens et manipulables.

CC-BY-SA Henning Schwentner https://en.wikipedia.org/wiki/File:Event_Storming_example_process.jpg

Une des particularités de cette méthode est d’utiliser différents types de « qualités » pour les artefacts : certains décrivent un « évènement « ( Écrit au passé), un « acteur » , une « action » menée par un acteur et qui déclenche un évènement. L’interaction se fait à travers une « interface visible » le tout formant un ensemble, lui même ensuite placé sur une frise chronologique pour visualiser le contexte global et la temporalité

Support de narration

Les usages des cartes que nous avons décrits jusqu’ici ont une visée documentaire. Or, l’un des usages les plus courant des livres est de servir de support de narration, c’est à dire porter une histoire. Les cartes peuvent-elles aussi raconter des histoires ? Oui ! Et de manière intéressante cela ouvre d’autres perspectives.

L’exemple de La Marche du Temps Profond s’avère particulièrement inspirant. La Marche du Temps Profond, traduction du nom original Deep time Walk, est une ballade contée pour parcourir les 4,6 milliards d’années de l’histoire de la Terre en 4,6 km qui s’appuie sur des cartes comme support de narration. Pratiquement, il s’agit d’un parcours de 3 heures de marche avec 22 étapes (création de la Terre, formation de la Lune, apparition des océans, premières formes de vie, évolution multicellulaire, explosion cambrienne, période jurassique, extinctions de masse, apparition de notre espèce, etc.). Chaque mètre parcouru représente 1 million d’années ce qui permet de ressentir dans nos corps, ce temps long.

L’histoire de la Terre est contée par un animateur s’appuyant sur des cartes pour chacune des étapes. C’est comme si chaque carte représentait un chapitre d’un livre lui même dispersé sur plusieurs lieux.

En plus d’être le support d’une narration explorée collectivement, le set de cartes comporte un aspect livre d’art, avec au verso de chaque carte, une magnifique illustration. L’ensemble permet de créer des moment de questionnements et d’échanges entre participants.

Gare centrale

Le concept de gare centrale répond à un besoin clé de la vie d’un groupe : permettre à chaque membre de trouver en un seul endroit toutes les infos nécessaires et à jour pour le bon fonctionnement du collectif.

Peu importe que ces informations soient réparties dans différents outils ou espaces, la gare centrale accueille et aiguille rapidement.

Si ce terme vient d’abord de collectifs utilisant des outils numériques, cette fonction existait déjà dans les espaces physiques partagés. Et là aussi les cartes peuvent apportent leurs avantages pour renforcer cette fonction.

Répondre à cet article

Suivre les commentaires : |

|