« Minecraft » n’est pas qu’un jeu vidéo à succès : c’est également un support précieux pour enseigner ou apprendre les géosciences. Quoique simplifiée, la géologie de ses mondes est cohérente et présente de nombreuses analogies avec le monde réel.

Minecraft est l’un des jeux les plus populaires au monde, c’est aussi le jeu vidéo le plus vendu de l’Histoire avec plus de 300 millions d’exemplaires écoulés. Son univers cubique, composé de milliards de blocs, constitue un des ingrédients clés de ce succès, avec une grande variété d’environnements à explorer en surface comme en profondeur.

Plusieurs modes de jeu sont proposés : l’enjeu peut être de survivre en fabriquant, pour cela, des objets à partir de ressources. Il peut aussi être de laisser libre cours à sa créativité pour construire ce que l’on souhaite à partir des « blocs » disponibles sur la carte.

Avec ses mécaniques de gameplay et ses environnements variés, l’univers de Minecraft peut présenter une bonne analogie avec la géologie de notre monde. Quelques modifications peuvent en faire un outil très pertinent pour l’enseignement des géosciences.

L’essor du « serious gaming »

Avec le développement des jeux sérieux ou « serious games », le jeu devient un outil d’apprentissage reconnu en tant que tel.

On entend par là les jeux conçus pour enseigner, apprendre ou informer enfants ou adultes sur une large gamme de sujets. La conception de « serious games » est de plus en plus répandue, mais le fait de détourner des jeux grand public à des fins d’éducation ou d’enseignement est moins évident.

C’est pourtant ce que propose le « serious gaming ». Il s’agit d’utiliser des jeux grand public, initialement conçus pour le divertissement, comme support pour l’apprentissage. Par exemple, SimCity, dont la première mouture est sortie en 1989, a inspiré toute une génération d’urbanistes.

Minecraft se présente également sous une déclinaison éducative, avec seulement quelques ajouts par rapport au jeu originel et de multiples fonctions adaptées à l’enseignement : mode multijoueurs amélioré, coordonnées permettant aux élèves de s’orienter plus facilement sur la carte, portfolio en ligne permettant aux élèves de prendre des photos de leurs constructions, personnalisation des avatars, fonction d’import-export des mondes, des personnages interactifs…

Parmi les prétendants au serious gaming appliqué aux géosciences, Minecraft présente un potentiel reconnu à travers son aspect « bac à sable ». Celui-ci permet de répliquer des objets et concepts dans son monde virtuel, par nature très orienté vers la géographie et l’exploration souterraine.

Pour autant, le serious gaming appliqué aux géosciences ne se limite pas à Minecraft. Des jeux comme Pokémon ou Zelda peuvent aussi présenter un intérêt pour l’enseignement des géosciences au grand public.

Les « biomes » de « Minecraft »

En surface, le joueur peut explorer une grande variété d’environnements, appelés « biomes ». Ces biomes sont des versions simplifiées d’environnements de notre monde réel : prairies, montagnes, marais, désert… Aisément reconnaissables pour le joueur, ils sont, à leur manière, réalistes.

Chaque biome se compose ainsi d’une flore et d’une faune spécifiques, ainsi que de plusieurs types de blocs correspondant à leurs alter ego du monde réel : du sable recouvre ainsi les grès dans les déserts, des alternances de blocs d’argiles colorées représentent les différentes couches sédimentaires des badlands et de larges colonnes basaltiques se retrouvent dans les biomes volcaniques du Nether (dimension du jeu évoquant les enfers).

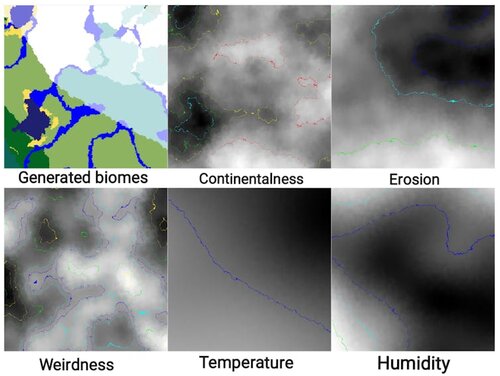

L’organisation même des biomes suit des règles cohérentes : chaque monde est généré de façon procédurale selon différents paramètres, tels que l’élévation, la température et l’humidité.

Le résultat : des paysages variés, où l’on passe progressivement des toundras aux plaines, puis à une savane. Cette répartition des biomes en fonction de différents paramètres géographiques et climatiques reproduit ce qui est observable à l’échelle de notre planète.

Un monde souterrain à explorer

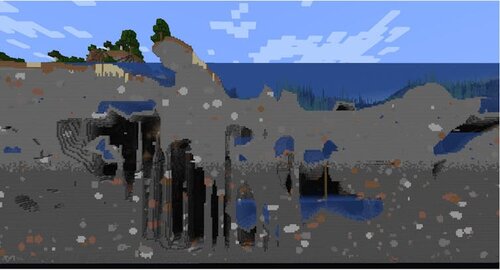

Une grande partie du monde de Minecraft est toutefois située sous la surface de ces biomes. On y retrouve un empilement vertical de roches. Au plus profond se trouve la « bedrock », la roche mère, qui fait office de barrière avec le monde infernal du Nether. Sur celle-ci repose un type de bloc appelé ardoise des abîmes (deepslate), puis les blocs de pierre et enfin des blocs de grès, de sable ou de terre.

S’il s’agit d’une version assez simplifiée de ce qu’on l’on pourrait trouver dans la réalité, cet empilement de blocs n’est pas sans logique. Les différentes roches formant la Terre peuvent en effet former des empilements de couches plus ou moins horizontales, reposant sur un substrat plus ancien et solide.

Le sous-sol de Minecraft regorge aussi de caves, générées comme les biomes de manière procédurale. Ces caves présentent des successions d’étroites galeries et de larges grottes, agrémentées de stalactites et de stalagmites avec la présence parfois de rivières et de larges gouffres. Leurs aspects semblent très inspirés des systèmes karstiques, où la circulation de l’eau dans les calcaires forme cours d’eau souterrains, grottes et gouffres.

S’il n’y a pas de volcans dans Minecraft, il y a revanche de la lave, généralement située en profondeur. Suffisamment chaude pour brûler tous les éléments inflammables à portée, s’écoulant moins vite que l’eau et se transformant en obsidienne ou en pierre au contact de l’eau, celle-ci reproduit assez fidèlement le comportement des laves, de leur viscosité à leur vitrification au contact de l’eau.

Les richesses du sous-sol : minerais, cristaux, cubes…

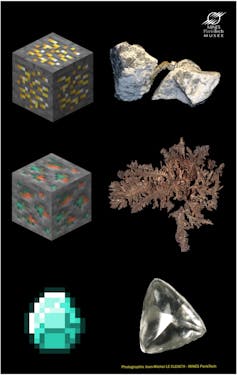

L’exploration est importante dans Minecraft, mais l’artisanat aussi ! Pour créer de nouveaux objets, le joueur doit explorer, récolter, mais aussi extraire des ressources minières. Pour pouvoir progresser dans le jeu, le joueur devra commencer par aller miner pour remplacer ses outils en bois par des outils en fer. Si la progression entre les divers âges est plus détaillée dans d’autres jeux, Minecraft présente quelques-uns des minerais et minéraux les plus connus.

On retrouve par exemple le charbon, le cuivre, le fer, l’or, l’émeraude, le diamant et le quartz. Ces ressources se trouvent sous forme de poches dans la roche, parfois sous forme de veines massives. Cuivre et fer se retrouveront plus facilement à la surface, à la manière de certains des gisements sédimentaires ou magmatiques qui leur sont associés dans le monde réel. Ces derniers se forment à de relativement faible profondeur et peuvent s’organiser sous une forme similaire à celles de veines minéralisées.

Le diamant, lui, se retrouvera bien plus en profondeur, près de la roche mère, un parallèle avec la formation de nos diamants à de très grandes profondeurs (plus de 150 km), qui sont ensuite remontés à proximité de la surface par le magma.

La comparaison ne s’arrête pas aux minerais et cristaux, Minecraft présentant aussi d’autres roches plus ou moins connues. Outre l’obsidienne, on retrouvera les tufs, basaltes et andésites, typiques d’environnements magmatiques volcaniques où le magma devenu lave se cristallise. Ou encore les diorites et les granites, des roches magmatiques plutoniques formées en profondeur par le refroidissement du magma. Ceux souhaitant découvrir les équivalents réels de ces roches et minéraux pourront le faire cet été au musée de minéralogie de l’École nationale supérieure des mines de Paris, qui consacre jusqu’au 29 août 2025 une mini exposition aux minéraux dans Minecraft.

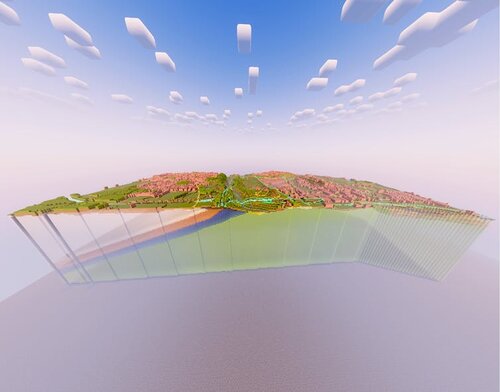

Même s’il offre une vision ludique et simplifiée des géosciences, Minecraft, avec ses mécaniques, sa diversité et sa communauté de joueurs, présente un potentiel autant pour l’enseignement que pour la sensibilisation du grand public à ce domaine. Il vous est, par exemple, possible de visiter directement les sous-sols de notre monde en certains points du Royaume-Uni, grâce aux modèles géologiques 3D mis à disposition par le British Geological Survey.

![]()

Alex Vella a reçu des financements de l’ANR pour des projets de recherche.

Répondre à cet article

Suivre les commentaires : |

|