Cet article a été écrit en écho à mes conférences regroupées sous le titre éponyme, « le défi d’éduquer à un numérique acceptable ». Il s’agit d’une mise à jour de mon exploration croisée de l’éducation au numérique d’une part, et du numérique acceptable d’autre part.

En 2021 j’ai écrit un article intitulé « éduquer au numérique d’accord mais pas n’importe lequel et pas n’importe comment ». Je l’avais écrit sur un coup de tête, comme c’est parfois le cas de mes articles les plus percutants, en réaction au lancement du dispositif conseillers numériques. Je voulais poser par écrit mon malaise et mon désaccord profond avec l’idée que l’éducation, tout au long de la vie (enseignement scolaire, supérieur, inclusion et médiation numérique), ne consiste qu’à accompagner, sans broncher ou poser de question, la numérisation effrénée du monde. Dans l’idée fausse et déterministe que « c’est le sens du progrès », « qu’il n’y a pas le choix ». Une numérisation du monde que nous n’avons jamais choisi, dont les contours n’ont jamais été débattus, et qui comporte un angle mort immense sur sa soutenabilité matérielle, géopolitique, écologique et sociale.

J’ai donc écrit cet article parce que, selon moi, on ne pouvait plus continuer d’éduquer (ou former) comme si de rien n’était. Comme si « le numérique », dans sa massification, n’avait pas engendré les GAFAM, plus largement les multinationales du numériques, aussi puissantes que nombre d’États. Comme si les plateformes numériques aujourd’hui oligopolistiques n’étaient pas pour la plupart devenues largement aliénantes, voire toxiques pour la société, mues par des intérêts économiques et des idéologies incompatibles avec l’intérêt général. Comme si « le numérique » n’avait aucun impact écologique et social. Comme si la numérisation n’avait pas rajouté une couche de difficulté pour les gens déjà fragiles, sans parler de son infrastructure toujours plus centralisée, toujours moins robuste. Bref, l’éducation au numérique au sens large ne pouvait plus se contenter d’accompagner et de fait d’encourager la numérisation du monde sans la critiquer, la repenser, l’interroger, et la transformer.

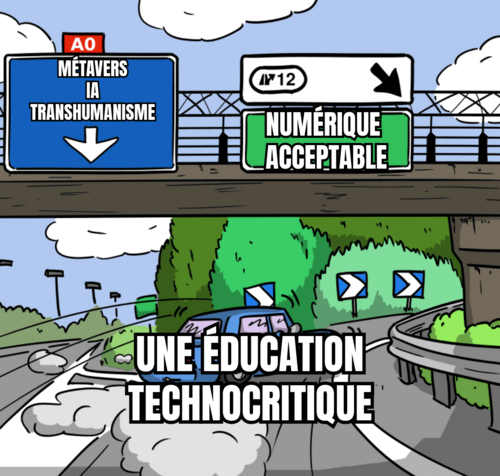

Aujourd’hui, dans un contexte de polycrises géopolitiques, politiques, écologiques et sociales, je le réaffirme avec force : éduquer au numérique d’accord mais pas n’importe lequel et pas n’importe comment. Pas n’importe lequel : un numérique acceptable. Et pas n’importe comment : une éducation technocritique, politique, émancipatrice, populaire. Tout au long de la vie.

Pas n’importe lequel : un numérique acceptable

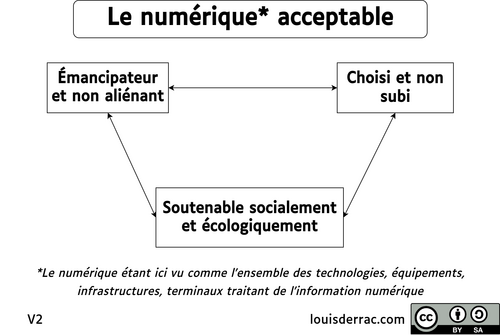

Depuis 2022, je propose de parler de numérique acceptable. Le numérique « responsable » étant un oxymore problématique et chaque jour plus galvaudé (lire l’article dédié), j’ai proposé un concept plus radical et plus systémique : le numérique « acceptable ».

Plus radical, parce que le terme acceptable sous-entend bien que toute infrastructure numérique a un coût écologique et social hautement problématique, qu’on ne peut plus ignorer. Le numérique en devient donc acceptable si et seulement si il demeure soutenable socialement et écologiquement, et bénéfique pour la société.

Plus systémique, parce que le numérique acceptable englobe à la fois les enjeux d’impacts écologiques et sociaux, mais aussi les enjeux d’émancipation et de choix démocratique. Et que le numérique doit être à la fois émancipateur, choisi et soutenable pour être acceptable.

Penser en terme de numérique acceptable amène par ailleurs deux niveaux de réflexion et deux approches complémentaires. Un numérique pensé hors des limites écologiques et sociales du capitalocène peut amener à développer une approche philosophique et éthique. En revanche, un numérique pensé avec les limites écologiques et sociales oblige à développer une approche politique : quelle démocratie technique ? Comment décider quel numérique autoriser, réguler, interdire ?

Pas n’importe comment : une éducation (technocritique) au numérique

Pour que l’éducation au numérique ne soit pas qu’un accompagnement à la transformation numérique, elle doit être technocritique. Pour celà, quelques rappels.

La technologie n’est ni bonne, ni mauvaise, ni neutre

Cette formule de Melvin Kranzberg mérite d’être entendue comme un appel à la vigilance critique. La neutralité est un mythe : chaque technologie porte en elle des valeurs, des biais, des logiques de pouvoir. Elle n’est pas un simple instrument, mais un acteur social qui transforme les rapports humains, les structures économiques, les modes de pensée. Dire qu’elle n’est pas neutre, c’est reconnaître qu’elle se politise dès sa conception et qu’il nous appartient, en tant que citoyens, de la réclamer, de la questionner, de la réorienter. Comme le dit Cory Doctorow : « Le problème d’une technologie n’est pas ce qu’elle fait : c’est pour qui elle le fait et à qui elle le fait ».

Le progrès technique n’est pas linéaire

Contrairement à l’idée répandue d’une ascension continue (des outils de pierre aux smartphones en passant par les machines à vapeur), le progrès technique ne suit aucune trajectoire droite ni inéluctable. Il connaît des ruptures, des retards, des impasses, des régressions même. Certaines technologies disparaissent, d’autres sont abandonnées non par manque d’efficacité, mais par manque d’intérêt économique ou politique. L’histoire est pleine d’inventions prometteuses restées dans les tiroirs, ou de savoir-faire perdus, comme les techniques romaines de béton hydraulique, ou les systèmes d’irrigation précolombiens. Le progrès n’est pas une marche triomphale, mais un paysage accidenté, façonné par des hasards, des crises, des choix humains. Il n’y a pas de « marche en avant » automatique, seulement des directions choisies, ou le plus souvent imposées.

Le progrès technique n’est pas déterminé

L’histoire des techniques nous enseigne qu’il n’existe pas de destin technologique. Les innovations ne surgissent pas comme des fatalités, mais comme des produits de contextes sociaux, économiques, culturels et politiques. Ce n’est pas la technologie qui dicte le cours de l’histoire, c’est l’inverse. Le smartphone n’était pas destiné à devenir un outil de surveillance de masse, ni l’IA à servir de machine à optimiser la productivité au détriment du bien-être. Ces usages sont le résultat de décisions, d’intérêts, de rapports de force. Le progrès technique n’est pas une loi de la nature, c’est une construction humaine, donc modifiable, contestable, réorientable.

Progrès technique ≠ progrès social

Il est tentant, voire rassurant, de croire que plus la technologie avance, plus la société s’améliore. Or, cette équation est fausse, et dangereuse. Un outil peut être « révolutionnaire » techniquement sans être émancipateur. Il n’y a pas de lien automatique entre innovation technique et amélioration des conditions de vie. Bien au contraire : sans régulation, sans éthique, sans démocratie technique, le progrès technique peut creuser les inégalités, accélérer l’exploitation, et détruire les conditions même de la vie commune. Le vrai progrès social, c’est celui que nous décidons ensemble, pas celui que nous subissons en silence.

Proposer une éducation technocritique au numérique, c’est faire vivre cette très belle maxime que j’ai paraphrasé de Bernard Stiegler : comprendre le numérique, pour pouvoir le critiquer et le transformer. Pour comprendre le numérique, il faut développer sa culture et ses compétences numériques. Pour le critiquer, il faut développer son esprit critique et sa compréhension des enjeux multiples du numérique. Enfin, pour transformer le numérique, il faut développer son imagination et son pouvoir d’agir : voter, manifester, signer des tribunes, se réunir en association, etc.

Et en pratique ?

Même s’il m’arrive occasionnellement de faire des ateliers devant des publics, cela reste assez rare. Je ne veux donc absolument pas donner de leçons aux profs et médiateurices numériques qui sauront bien mieux que moi partager leurs scénarios pédagogiques visant une éducation technocritique au numérique. Je les partagerai d’ailleurs moi-même volontiers, notamment sur Numériquoi. Mais voici trois illustrations pour vous partager un peu l’état d’esprit du changement de braquet que je propose.

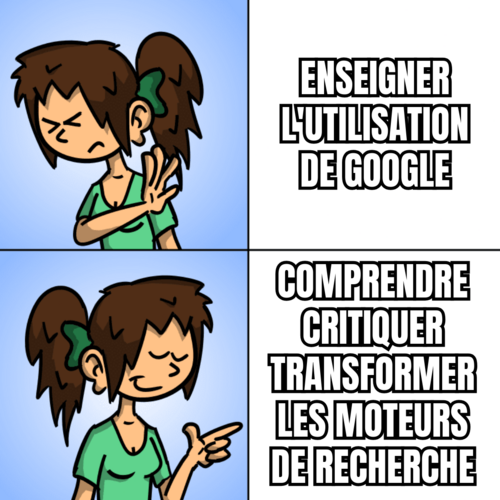

Exemple 1 : enseigner l’utilisation de Google versus comprendre, critiquer et transformer les moteurs de recherche

L’idée ici, c’est de dépasser un moteur de recherche (par ex. Google) pour en apprendre les principes plus généraux, et de passer d’un usage passif et aliénant à des pratiques beaucoup plus variées, réflexives et émancipatrices

Cela consiste en comprendre techniquement et économiquement le fonctionnement des moteurs de recherche. Ensuite, critiquer les limites de l’infomédiation par les moteurs de recherche. Et enfin, découvrir des alternatives plus éthiques : Duckduckgo, Qwant, Kagi, Mojeek, Clew, etc. Ou alors, proposer sa propre alternative, avec un nouveau modèle économique.

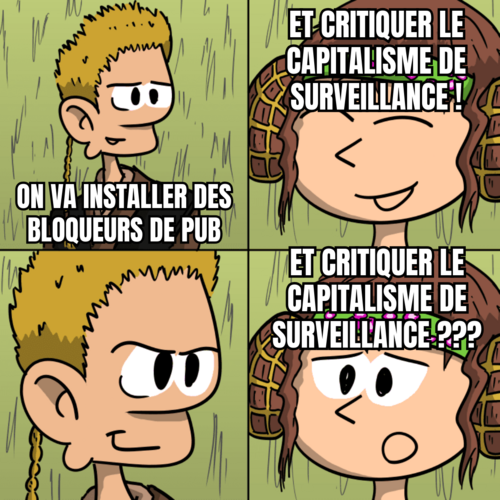

Exemple 2 : installer un bloqueur de publicités versus comprendre, critiquer et transformer le capitalisme de surveillance

Au delà de la solution au problème (ici la publicité ciblée), il est indispensable de comprendre et de questionner ou critiquer les causes : le capitalisme de surveillance, le modèle économique de la publicité ultra-ciblée et de la captation/utilisation/revente de données personnelles.

Cela peut amener à des activités de type débats entre élèves (avec/sans rôles prédéfinis), ou à l’imagination et la conception d’alternatives.

Exemple 3 : enseigner les usages consommateurs et aliénants, ou les pratiques contributrices et émancipatrices ?

D’espace utopique de partage, le web est devenu un supermarché. Les internautes partagent de moins en moins, et consomment passivement de plus en plus. Il me semble indispensable de transmettre des pratiques contributrices et émancipatrices.

Et voici quelques exemples d’activités de contribution au web : contribuer à des articles wikipédias, créer des webradios et des webjournaux, contribuer au logiciel libre, participation à des communautés en ligne, créer et partager des mèmes créatifs, etc. En réalité, les possibilités sont infinies. Ce qui compte c’est de créer et de partager. Ce qui compte, c’est d’apprendre à publier (avec toute l’éducation aux médias que cela implique).

Conclusion

J’aime beaucoup cette citation attribuée à Benjamin Bayart : « L’imprimerie a permis au peuple de lire. Internet va lui permettre d’écrire ». J’ai également bien en tête celle de Dominique Pasquier : « la démocratisation d’Internet s’est opérée sous des formes ségrégatives » (Dominique Pasquier).

Il n’y a jamais vraiment eu d’utopie dans l’émergence de l’ordinateur ou d’Internet. Le vernis de la Silicon Valley a définitivement craqué. Il y a toujours eu des rapports de pouvoir, des modèles économiques, des enjeux géopolitiques, et des idéologies. Et aujourd’hui, le mur des limites planétaires et sociales. On ne pourra pas dire qu’on ne savait pas. C’est un véritable défi. Le défi d’éduquer à un numérique acceptable.

Répondre à cet article

Suivre les commentaires : |

|