Depuis la Suisse, les questionnements actuels autour des rôles des ESPE et de la sélection, de la formation initiale et continue des professeurs ne laisse pas d’étonner. Ici, la formation des enseignants est pensée comme l’acquisition d’un métier véritable, comme une formation professionnelle complète d’une durée de un à trois ans, qui ne débute qu’une fois les connaissances disciplinaires acquises et validées par le baccalauréat et/ou un diplôme universitaire.

Enseigner : un métier

Eh bien oui. Devenir enseignante ou enseignant, c’est non seulement acquérir les connaissances disciplinaires que l’on transmettra plus tard, mais c’est également comprendre ce qu’éduquer, instruire, apprendre et comprendre signifie : comment on gère une classe dans sa diversité socioculturelle, comment y intégrer des élèves différents, comment conduire des évaluations pertinentes et non stigmatisantes, comment gérer les conflits entre élèves… Voici pour les sciences de l’éducation.

Car il reste encore à étudier la didactique générale et les modèles représentatifs des processus d’apprentissage, ainsi que les didactiques des matières qui seront enseignées, spécifiques à leurs contenus, à leurs cadres théoriques, à leurs méthodes et approches expérimentales : Quelles sont les difficultés inhérentes à la compréhension du concept d’énergie ? Faut-il enseigner d’abord la structure microscopique de l’atome ou la composition de la matière à l’échelle macroscopique ? Quelles sont les méthodes d’apprentissage de la lecture les plus efficaces ? Comment les diversifier pour que chaque élève puisse entrer véritablement dans l’apprentissage ? Etc.

Signe d’une formation des enseignants pensée comme un métier complet, il n’est pas rare de voir en Suisse tel-le enseignant(e) de collège donner les cours de mathématiques et de sport, tel l’autre dispenser la biologie et le français, tout en assurant les cours d’éducation musicale. Pas en raison d’une pénurie touchant soudain un établissement ! Non, simplement parce que les enseignants en question auront été formés simultanément à ces différentes disciplines et qu’ils détiennent simultanément la capacité et la volonté de les donner. Ce panachage est également pour eux une manière d’enrichir la relation qu’ils entretiennent avec leurs élèves, le chant n’étant pas vécu par les uns et les autres de la même manière qu’un cours de français ou de sciences, ne serait-ce que parce que les objectifs et enjeux de l’apprentissage sont différents.

Des conditions sans commune mesure avec la France

Leur temps de travail ? 1930 heures annuelles pour un plein-temps (toutes activités confondues), soit une moyenne de 37 heures hebdomadaires pendant… 52 semaines. Les vacances scolaires réduisant ce nombre à 39 semaines, un certain nombre d’entre elles sont considérées comme travaillées pour les enseignants, sous peine de faire monter leur temps de travail effectif à 50 heures par semaine. Ces périodes de « vacances » sont soit des journées effectivement travaillées (formation continue, pré-rentrée) soit des compensations pour les heures supplémentaires effectuées (entretiens avec les parents, projets scolaires, semaines vertes, voyages de fin d’année, amélioration de la qualité des établissements, etc.).

« Les vacances scolaires servent aux membres du corps enseignant à récupérer, à compenser les heures supplémentaires effectuées pendant les semaines scolaires ». Site de la Direction de l’instruction publique du canton de Berne.

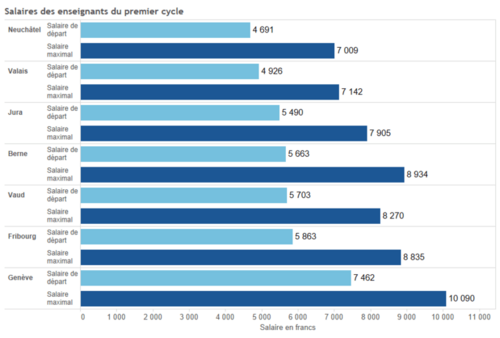

Une fois prises leurs 6 semaines de congés payés légaux, les enseignantes et enseignants suisses parviennent ainsi à un taux d’activité de 42 heures par semaine, égal à la durée légale du travail en Suisse. Les salaires sont en conséquence : de 4’700 à 11’000 francs suisses bruts mensuels (de 3’700 à 8’500 euros nets) au premier cycle primaire selon les cantons.

À l’école primaire et au collège, il n’est toutefois pas impossible d’enseigner sans « titre HEP », c’est-à-dire sans le diplôme validant les crédits de formation délivrés par les Hautes écoles pédagogiques suisses, nouveau nom que les anciennes « Écoles normales » doivent au processus de « tertiarisation » qui s’est également saisi de la formation professionnelle de ce côté de la frontière. Mais enseigner sans titre HEP, c’est accepter de voir son salaire réduit de 30 % par rapport au collègue diplômé qui délivre le même nombre d’heures de cours. Tout simplement.

Bien entendu, le titre ne s’obtient pas qu’en suivant les cours des professeurs en sciences de l’éducation et en didactique. Chaque étudiant effectue un ou plusieurs stages en alternance, non pas seul dans une classe (comment pourrait-on sérieusement soutenir une telle idée ? !) mais en lien étroit et sous la tutelle de l’enseignant-e titulaire qui le coache, l’accompagne, le conseille avant qu’un-e professeur de la HEP ne vienne l’observer, une ou plusieurs fois selon ses besoins, puis valider (ou pas !) son aptitude à enseigner.

Le regard d’un français agrégé

Formé à l’enseignement par et à la recherche à l’École normale supérieure, titulaire de l’agrégation de chimie obtenue dans les toutes premières places, j’ai été amené à me former à la pédagogie en autodidacte. Un comble puisque quelques mois après la proclamation des résultats du concours, j’étais nommé enseignant à vie. Pour ce faire, j’avais dû plancher à trois reprises sur des épreuves écrites interminables puis présenter oralement et/ou expérimentalement deux thèmes de chimie et un de physique (bachotés durant l’année, tirés au sort le matin-même et préparés durant quatre heures avant l’épreuve) à des jurys dont nos formateurs nous précisaient que pour construire convenablement nos « leçons », il fallait en considérer les membres comme « totalement ignorants mais infiniment intelligents ». Le profil de l’élève moyen, chacun en conviendra.

Ainsi nos agrégés sont-ils formés comme des encyclopédies vivantes, sur des critères tout sauf pédagogiques : à moins que l’on accepte de nommer pédagogie la capacité à briller par ses connaissances et son éloquence devant un jury d’experts et à respecter un temps de 50 minutes précises pour traiter d’un thème donné, sans préoccupations pour les difficultés des élèves qui pourraient éventuellement nécessiter des détours pédagogiques. Cette sélection naturelle ne retient bien évidemment que les plus passionnés, aguerris et chevronnés ; ceux et celles qui étaient capables d’apprendre dans de telles conditions : plus dure sera la désillusion lorsqu’ils se rendront compte qu’ils n’ont justement pas appris à passionner leurs élèves, eux qui n’avaient jamais eu besoin qu’on leur donne goût à leur discipline.

À ce stade de la réflexion, une précaution est nécessaire. Il n’est pas question ici de sous-entendre que les professeurs agrégés ne peuvent pas être de bons enseignants. Mais simplement que lorsqu’ils le sont, ils méritent doublement notre considération : pour avoir passé l’agrégation d’une part, et pour avoir reconstruit par eux-mêmes ce qui devrait être la seule et unique définition d’enseigner : donner envie d’apprendre, offrir les meilleures conditions possibles pour apprendre, faire apprendre. Et non pas déverser son savoir savant sur ses élèves comme on remplirait d’eau une série de cruches sans se soucier de savoir si l’on n’est pas en train de la verser à côté.

Penser la formation des enseignants

Autodidacte heureux toutefois je fus, apprenant par-ci par-là, au contact de merveilleux enseignants du primaire au supérieur, de médiateurs scientifiques et culturels œuvrant dans le précaire mais salutaire monde de l’éducation populaire, de didacticiens qui surent me faire comprendre que discourir sur sa discipline, même avec passion, est insuffisant pour faire apprendre, que chaque élève nécessite une attention particulière, que chaque classe s’aborde avec une diversification des outils didactiques, que la panacée éducative n’existe pas, que les élèves dignes de notre attention ne sont pas les « bons élèves » qui nous ressemblent mais les autres, ceux qui faute de se retrouver au centre de notre attention se voient affubler des qualificatifs de « mauvais », « paresseux », « j’m’en-foutistes ».

Ou encore qu’une copie ne devrait pas se corriger avec du rouge comme pour signaler les endroits où l’élève ferait mieux de ne plus s’aventurer, mais avec du vert pour lui dire « Vas-y, c’est là que tu dois faire porter tes efforts pour avancer ! », voire avec un surligneur pour valoriser et mettre en évidence tout ce qui dans son travail est juste, original et innovant.

Ayant été amené moi-même à diriger une Haute école pédagogique en Suisse, j’ai certes pu me rendre compte que, comme partout ailleurs, rien n’est jamais simple dès lors qu’il s’agit de faire évoluer les pratiques pédagogiques. Ce que nous transmettons à nos enfants revêt une importance sociétale telle que la question de l’éducation, à un niveau institutionnel ou gouvernemental, ne peut être que politique.

Et en Suisse comme ailleurs, les évolutions sont lentes car l’école est prise dans un double processus paradoxal de modernisation et de résistance aux effets de mode. Mais sur la base d’une structure de formation pédagogique tertiaire solide, de liens forts entre les différentes Hautes écoles pédagogiques mais également avec les établissements scolaires et les autorités cantonales, ce pays à su se donner les moyens de penser l’éducation lorsqu’en France on est encore trop souvent occupé à la panser.

Moralité…

S’il fallait tirer une leçon de cette histoire, peut-être serait-elle de ne pas oublier qu’un grand et noble pays comme la France est peut-être susceptible d’apprendre de plus petits qu’elle. J’eus la chance un jour d’accompagner le prix Nobel de Physique Georges Charpak en Chine pour y rencontrer sa ministre de l’éducation qui souhaitait développer le programme La Main à la Pâte pour les 60 millions d’élèves de l’école primaire de ce pays. Deux ans plus tard, un site web miroir était construit en chinois et le programme se déployait dans tout le pays.

En France, des personnalités comme François Taddei, directeur du Centre de Recherches Interdisciplinaires (Paris), effectuent une veille permanente sur les innovations pédagogiques développées de par le monde. Saurons-nous nous en inspirer ou serons-nous trop fiers pour dépasser nos contradictions ?

![]()

Disclosure

Richard-Emmanuel Eastes est membre-fondateur du groupe Traces, groupe de réflexion et d’action sur la science, sa communication et son rapport à la société. Il est également coach et consultant académique auprès de la société SEGALLIS (Suisse).

Répondre à cet article

Suivre les commentaires : |

|