Cet article est largement basé sur la troisième et dernière conférence de mon cycle « Comprendre le numérique », et sur la retranscription qui en a été faite par Libre à lire !, le groupe Transcriptions de l’April. Un grand merci à ses bénévoles. Comme il s’agit d’un long article, voici un sommaire pour vous repérer.

Sommaire

- Introduction : contre l’alternumérisme ?

- Transformer le numérique à l’échelle individuelle

- Transformer le numérique à l’échelle politique

- Rejoindre des collectifs et des luttes…

- Transformer les modèles économiques

- Transformer les interfaces et les fonctionnalités

- Penser (s)low-tech ?

- Socialiser le numérique

- Éduquer AU numérique

- Repenser la propriété intellectuelle

- (Ré)instaurer le principe de précaution

- Interdire la publicité ciblée et le tracking

- Transformer le numérique (et la société) à l’échelle philosophique

- Conclusion : pour un alternumérisme radical

Introduction : contre l’alternumérisme ?

En 2020, j’ai lu le petit livre Contre l’alternumérisme, de Julia Laïnae et Nicolas Alep, respectivement membre des Décâblés et de Technologos, deux associations radicalement technocritiques. Je l’ai lu, intrigué, après en avoir découvert la recension d’un Hubert Guillaud visiblement bousculé sur feu InternetActu (je vous en conseille la lecture). Et moi qui craignais d’être poussé dans mes retranchements, je me suis surpris à approuver une bonne partie des propos tenus dans le livre. Je m’estimais pourtant faire partie de la grande famille des technocritiques qui souhaitent et militent pour un « autre numérique ». Un alternumériste donc, terme que j’ai découvert au travers de ce livre, et que je n’avais jamais lu ou entendu. C’est en le relisant, plus récemment, que j’ai réalisé que j’avais cheminé vers un alternumérisme radical.

S’il y a un aspect fondamental qui m’oppose toujours aux deux auteurices, c’est que selon moi, « le » numérique a eu, et peut encore avoir, des impacts positifs. Pour le dire simplement, je considère que tout n’est pas à jeter dans le numérique. Pour moi, certaines technologies et outils numériques peuvent être émancipateurs individuellement et collectivement, utiles pour la société et ses membres, malgré leur impact environnemental. En cela, le numérique se distingue d’autres technologies, comme le nucléaire, technologie centralisatrice par essence, qui nécessite pour fonctionner des conditions qu’on peut juger problématiques : un état fort et central (et même sécuritaire et policier), des compétences très pointues et peu répandues (donc peu de résilience en cas de problème, et peu de démocratisation technologique). La seule existence des mouvements hackers, qui font largement partie de l’histoire sociotechnique du numérique, m’amène à penser qu’il y a une différence fondamentale d’appropriation entre ces deux ensembles de technologies, mais je suis bien conscient que cela méritera développements et discussions.

Je reste donc alternumériste, car je trouve des aspects positifs à certaines technologies et outils numériques (mais pas tous, loin de là !), et je crois encore qu’un autre numérique est possible. En même temps, je partage beaucoup de ce que pensent les auteurices du livre. Je me situe donc comme un alternumériste radical. Comme elleux, je pense que les acteurices de la médiation numérique peuvent être (à leur corps défendant) les chevilles ouvrières complices de la numérisation généralisée des services publics et de la société dans son ensemble1. Et ça me pose de gros problèmes. Comme elleux, je pense qu’il ne suffit pas de comprendre, pour critiquer et transformer le numérique, comme le proposait Bernard Stiegler (injustement torpillé dans le livre d’ailleurs), mais qu’il faut aussi savoir renoncer2, donc dénumériser, en quantité et en complexité. Comme elleux, je pense que le numérique responsable est une impasse3. Et comme elleux, je pense que le logiciel libre ne suffit pas pour aboutir à un numérique alternatif.

Cet article a donc pour but de vous partager l’état de mes réflexions sur l’alternumérisme radical. Elles ne sont pas figées, elles sont débattables et critiquables. Je vais commencer par reprendre ce qu’avait été la conclusion de ma seconde conférence, critiquer le numérique. D’abord, il faut constamment rappeler que quand on parle de numérique, on parle d’un ensemble de technologies, d’outils et de services protéiformes. Il est donc difficile de critiquer, de débattre, de choisir un numérique sans ensuite détailler celui dont on parle.

Une première conclusion de cette conférence, c’est qu’aujourd’hui les technologies numériques sont largement confisquées par les GAFAM4 américains ou les BATX5 chinois et asiatiques, et plus généralement les Big Tech qui composent le moteur de ce que j’appelle un numérique « dominant et largement toxique ». Elles sont aussi de plus en plus confisquées par des gouvernements technocratiques, dont la France, dans le sens où une « dématérialisation »6 est à l’œuvre. Une « modernisation », une « simplification », une « numérisation » – il y a plusieurs termes – de la société sont mises en œuvre par des personnes, des experts, des technocrates, des technologues, presque sans débats, discussions citoyennes et processus démocratiques.

Une seconde conclusion, c’est que le problème, ce n’est pas nécessairement « le numérique » pris comme un tout. En revanche, il y a une absence criante de démocratie technique dans la numérisation de la société. Il y a un ensemble hégémonique de plateformes numériques devenues dominantes et toxiques. Il y a une absence totale de limites ou de contrepouvoirs, en termes de puissance de nos équipements, de taille d’écran, de nombre d’objets connectés, d’expérimentations lancées à grande échelle7, même si on commence à parler de numérique responsable ou éthique, sur lesquels je reviendrai. Il y a au sein des décideur⋅se⋅s économiques et politiques un fort solutionnisme technologique, croyance tenace selon laquelle les problèmes que peuvent poser certaines technologies numériques, et même, de manière générale, les problèmes auxquels on fait face en tant qu’humains (au hasard, le réchauffement climatique), vont être résolus par des solutions numériques et technologiques. Ce mythe est tenace. Vous avez certainement lu quelque part que les IA génératives vont nous aider à résoudre la crise climatique.

Pour la suite des réflexions et discussions, je propose de distinguer deux niveaux de débat. Un premier niveau philosophique, ignorant les limites économiques, environnementales et sociales qui s’imposent à nous. Et un second niveau, dans lequel je m’inscris de manière générale et dans cet article en particulier, qui prend en compte les réalités économiques, écologiques, sociales. Or la réalité, c’est que nous sommes dans un état d’urgence environnemental et social, ce qui implique nécessairement plus de radicalité. Je lisais au moment de commencer cet article un article du Monde8 appelant à un grand débat démocratique pour planifier les conséquences de hausses de température à +4 degrés en France. Il nous faut le même grand débat démocratique pour transformer le numérique, qui a d’ailleurs son rôle et ses responsabilités dans cette urgence environnementale et sociale9.

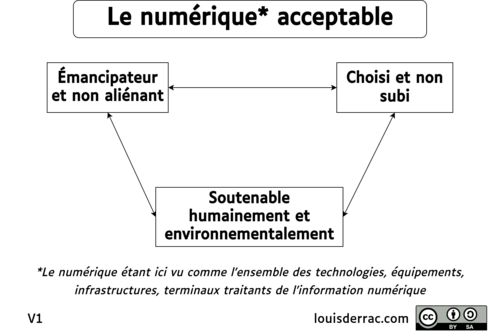

Maintenant, voici des propositions pour transformer le numérique et pour avancer l’idée d’un alternumérisme radical. Ces pistes se jouent à plusieurs échelles : individuelle, collective et politique, philosophique. Je garde par ailleurs en tête ma grille de lecture d’un numérique acceptable, objectif final de l’alternumérisme radical : un numérique émancipateur et non aliénant, choisi et non subi, et soutenable humainement et environnementalement.

Transformer le numérique à l’échelle individuelle

Commençons à l’échelle individuelle. Ici, nous sommes dans la galaxie des « petits gestes », dans la fable du colibri. Disons le d’emblée, j’aurai toujours tendance à privilégier les échelles collectives et politique à l’échelle individuelle, et de fait, les gestes individuels ont des limites rapidement atteintes. Mais les technologies numériques ont la particularité d’être individualistes d’une part, et en partie décentralisées d’autre part. Par ailleurs, le gros de l’impact environnemental et humain se situe autour des équipements personnels. Nos actions individuelles ont donc un réel impact. Enfin, il est toujours bon de faire preuve de cohérence et donc, quand c’est possible, d’appliquer à l’échelle individuelle ce à quoi on aspire à l’échelle collective et politique.

Émancipateur et non aliénant

Si l’on veut un numérique émancipateur et non aliénant, il faut commencer par développer ce qu’on appelle son hygiène numérique. Même si j’étais initialement sceptique de ce terme, je trouve le parallèle avec l’hygiène en matière de santé publique plutôt intéressant. En effet, ce sont les grandes campagnes d’hygiène à partir du milieu du 19ᵉ qui ont largement contribué à faire reculer la mortalité infantile et augmenter l’espérance de vie10. Le tout en permettant aux gens de (re)prendre progressivement le contrôle de leur santé, par une meilleure compréhension de leur corps et son fonctionnement.

Reprendre le contrôle sur ses outils avec de l’hygiène numérique

Qu’est-ce que c’est l’hygiène numérique ? De la même manière, c’est l’idée de reprendre le contrôle sur nos outils. L’hygiène de manière générale, c’est reprendre le contrôle de son corps pour éviter de ne faire confiance qu’à un corps de professionnels que seraient les médecins. L’hygiène numérique propose, de la même manière, de reprendre un peu de pouvoir sur les experts du numérique que seraient les développeurs, les techniciens, les informaticiens. Comme on dit « le numérique est devenu trop important pour le laisser aux seules mains des informaticiens ».

Il faut donc reprendre du pouvoir, comprendre la machine. La question c’est jusqu’où on doit aller ? Je pense qu’il est par exemple problématique d’utiliser un outil dont on ne comprend pas les principes basiques de fonctionnement. Utiliser ChatGPT, que ce soit dans un cadre professionnel ou personnel, sans comprendre les bases de ce qu’est un large langage model, de ce que c’est une « intelligence artificielle », me semble donc problématique. Comme le pressentait déjà Gilbert Simondon, si on ne comprend pas la base de ce qu’est une machine, on n’en est plus le maître. Pire, on en devient l’esclave11.

Dans l’hygiène numérique, on retrouve aussi souvent l’enjeu de maîtriser ses données. C’est là aussi une reprise en main à la fois intellectuelle et très concrète au quotidien : où vont mes données, en suis-je réellement maître sur les plateformes où je les héberge et où que je les partage ? Toujours sur les données, il y a parfois un enjeu de chiffrement et de mise en sécurité, notamment quand on a des risques liés à ses activités. Ça peut être le cas quand on est journaliste, militant, quand on travaille dans une entreprise : il faut savoir sécuriser ses informations en fonction de son niveau de risque12.

Enfin, il y a la question de la sauvegarde, que je trouve passionnante parce qu’elle pose la question de l’altérité de nos supports numériques. La plupart des gens ont un rapport étrange au numérique, largement fondé sur l’idée d’un réseau éthéré, invisible, immatériel, donc un peu magique et forcément inaltérable. Or le numérique est une infrastructure extrèmement complexe et matérielle, et donc faillible. Si vous stockez toutes vos données sur un seul ordinateur sans sauvegarde, vous pouvez tout perdre en instant, il suffit de se faire voler l’ordinateur. Si vous voulez lire un document enregistré en 2000 mais que les formats ont évolué depuis, ce n’est parfois tout simplement plus possible. La sauvegarde et la transmission dans le temps long de nos données numériques (photos, documents, mémoires, etc.) est un énorme impensé de la période actuelle, même s’il commence à être un sujet de préoccupation par des organisations comme la Bibliothèque nationale de France par exemple13.

Le logiciel libre, ses forces et ses limites

Il me semble intéressant, à l’échelle individuelle, de (re)découvrir le monde alternatif que représente le logiciel libre. Liberté, égalité, fraternité, comme dit Richard Stallman. Le mouvement s’est formé autour de l’idée du copyleft, l’inverse du copyright. Cela signifie qu’un logiciel ou une œuvre est par défaut partageable, réutilisable, modifiable, avec des limites et des restrictions prévues dans une licence. Dans l’exemple du copyleft, la seule condition est de repartager avec une licence identique ce qui a été modifié du programme initial.

Autour du logiciel libre, il y a quatre libertés : exécuter le logiciel, ce qui paraît logique, mais surtout les trois autres, l’étudier, donc faire preuve de transparence, le redistribuer, l’améliorer, pour pouvoir être le maître, là encore, du logiciel qui alimente ces machines. Ce qui est intéressant dans le logiciel libre, c’est qu’il s’incarne nécessairement à l’échelle individuelle et collective. Individuellement, vous pouvez ainsi exécuter et étudier le logiciel. Et collectivement, vous pouvez le modifier et le distribuer, en comptant sur une communauté.

Le logiciel libre, c’est une philosophie et un projet politique passionnant, mais qui comporte aussi des limites. Aurélien Barrau répète régulièrement qu’on met, à tort, tout l’accent sur l’urgence climatique, donc sur le problème que posent les énergies fossiles, qu’il faudrait donc remplacer par des énergies « propres », renouvelables. Sauf que le problème, ce n’est pas seulement l’énergie, c’est ce qu’on fait de cette énergie. Le pire, toujours selon Barreau, serait de trouver une énergie parfaitement propre et de continuer le business as usual, par exemple la déforestation de l’amazonie. J’ai trouvé qu’il y avait là une analogie avec le logiciel libre, et je me suis amusé à créer l’image ci-dessous.

Ce genre d’illustration, volontairement simpliste, laisse entrevoir les limites du logiciel libre, qui ne peut être qu’un moyen pour transformer le numérique, mais pas une fin. On pourrait ne rien changer à la numérisation du monde, et simplement la poursuivre sous logiciels libres. Cela ne résoudrait presque aucun des problèmes. Le caractère subi du numérique (pensez à la numérisation des services publics par exemple) resterait un problème, tout comme son insoutenabilité environnementale. La numérisation libre, sous algorithmes libres, continuerait à vouloir mettre le monde et ses composantes dans des cases, fragilisant notamment les communautés et les populations déjà précaires et menacées. La numérisation libre dans les entreprises ne changerait rien au fait que le numérique y est un outil de contrôle des salariés, de baisse des dépenses, d’augmentation et de rationalisation de la productivité, etc. Bref, le logiciel libre est un moyen indispensable pour transformer le numérique, mais il n’est pas suffisant et il ne peut pas constituer une fin en soi.

De la consommation à la contribution

S’il y a un très grand enjeu de transformation du numérique à l’échelle individuelle, c’est de revenir à un numérique où l’on contribue plutôt qu’un numérique où l’on ne fait que consommer. Aujourd’hui, quand on regarde les usages d’Internet et des objets numériques tels qu’ils se sont massifiés, force est de constater que l’équilibre entre contribution, production d’un côté et consommation, rapport marchand de l’autre, s’est creusé.

Exemple classique, l’immense majorité des Wikipédiens sont des lecteurices et les gros contributeurs ou contributeurs réguliers sont une très petite partie des lecteurices de Wikipédia et, par ailleurs, ce sont des personnes qui ne sont pas du tout représentatives de la population : ce sont massivement des hommes, majoritairement plutôt jeunes, diplômés. On voit qu’on a un numérique auquel ne contribue qu’une partie de la population, donc qui contribue aussi à façonner ce numérique.

Je pense que cet effort de contrebalancer la consommation par (beaucoup) plus de contributions constitue un immense enjeu éducatif, sur lequel je reviendrai. À l’échelle individuelle, allez éditer du Wikipédia, allez contribuer sur des plateformes collaboratives. Il en existe tellement ! Si vous aimez raconter des histoires, créez des blogs ou créez des sites pour partager des choses petites ou grandes, rigolotes ou intello ! Il y a vraiment de quoi partager sur tous les plans, sans doute en sortant de l’immense facilité que représentent aujourd’hui les réseaux sociaux. À ceux qui disent que ce n’est pas possible, que c’est élitiste, rappelez-vous que ça a existé, la preuve avec Skyblog, qui a permis des moments de créativité immense14.

De l’algorithme toujours plus efficace à une exploration plus lente

Transformer le numérique, c’est aussi se demander si on a toujours besoin de plus d’algorithmes très efficaces, comme Spotify qui a des playlists de plus en plus biberonnées à l’IA pour nous proposer des choses qu’on est supposé aimer. De manière générale, faut-il continuer à vouloir gagner du temps, de l’efficacité et de la productivité avec le numérique ? Ou au contraire, accepter de se faire surprendre, de flâner ? Il faut peut-être prendre le temps de chercher de la musique sur d’autres médias que juste une playlist qui nous est toute faite, d’un coup, avec des exemples comme Mailtape où, toutes les semaines, il y a une curation de musiques faites par des humains avec une intention, une éditorialisation, etc.

La même question se pose sur notre exploration du Web. Aujourd’hui, 91 % des personnes en Europe et globalement dans le monde passent par Google et 60 % cliquent sur les trois premiers liens. Il faut peut-être qu’on interroge notre rapport à l’exploration, trop souvent devenue là encore une autre forme de consommation.

Peut-être qu’il faut revenir à plus de sérendipité, qui veut dire à la fois la découverte par hasard, mais surtout l’art de découvrir en prêtant attention à l’inattendu et en l’interprétant. Le fait de sauter de clic en clic, de se laisser un peu bercer par des liens qu’on visiterait, de blog en blog, de site en site, qui nous sortiraient peut-être des trois premiers résultats du moteur de recherche. Peut-être revenir à une autre manière de s’informer autrement que par des réseaux sociaux qui nous donnent un fil d’actualité sous pression algorithmique et sous modèle économique publicitaire, donc revenir aux flux RSS qui permettent de choisir les sites et blogs auxquels on veut s’abonner, être sûr de recevoir leurs informations. C’est pareil avec les newsletters.

Donc réinventer l’exploration du Web, retrouver le plaisir de l’exploration et reprendre le contrôle de son information. Il existe aussi plein de moteurs de recherche alternatifs, des généralistes privés au sens de la vie privée, je pense à DuckDuckGo ou SearX ; un moteur de recherche scientifique, WolframAlpha, un moteur qui cherche exclusivement dans des forums, Boardreader, un moteur qui cherche des ressources libres, Creative Commons Search. Là encore, il y a beaucoup de choix à l’échelle individuelle.

Refuser la publicité

À l’échelle individuelle, je pense qu’il y a aussi une action simple qui est de refuser la publicité. C’est quelque chose que vous pouvez faire très facilement sur votre PC et sur votre smartphone, surtout si vous êtes sur Android : il suffit d’installer le combo Firefox + Ublock Origins + Privacy Badger15. Ce sera mieux pour vous, mieux pour votre cerveau, mieux pour la planète parce que ça vous évitera peut-être un peu de consommation. Un geste simple à l’échelle individuelle, et je reviendrai sur la publicité à l’échelle politique plus tard.

Soutenable

Sur la soutenabilité, l’échelle individuelle limite notre action à des écogestes, mais il y a les fameux 5 R (à prendre dans un ordre de priorité) : d’abord refuser, et ensuite réduire, réutiliser, recycler, rendre à la terre (pour le coup, le numérique n’est pas compostable).

Refuser, c’est le plus important, surtout en matière numérique où sait que le gros des impacts c’est la fabrication. Donc refuser des gadgets, refuser de renouveller ses équipements, refuser des outils dont on n’a pas besoin. La vraie question sur ce caractère de soutenabilité, c’est quel sera le bon niveau, non pas de radicalité mais de sérieux sur le niveau d’objets numériques qu’on pourra maintenir, ne serait-ce que d’un point de vue des ressources. Je ne parle même pas ici de pollution ou d’impact environnemental, je parle vraiment simplement d’un point de vue des ressources disponibles et accessibles – minerais, énergie – pour construire du numérique16. Après il y a réduire, réparer, recycler et rendre à la terre. Celui-là est moins pertinent pour le numérique, mais vous voyez l’idée des 5 R. Il existe déjà des alternatives, comme Fairphone pour les smartphones, et Why ! Computing, PC Vert, Framework côté PC.

Enfin, quelque chose de très important au-delà du matériel : le choix du système d’exploitation. L’obsolescence logicielle (et marketing) est quelque chose de très puissant, un des meilleurs moyens de prolonger son matériel, c’est souvent de passer sur des logiciels libres. Sur PC, il existe de nombreuses distributions de Linux tout à fait appropriées au (très) grand public : Linux Mint, Fedora, Ubuntu. La plupart proposent des variantes très légères. Sur Android, /e/OS est pour le moment le système alternatif le plus facile à installer pour des néophytes. Vous pouvez même acheter des Fairphone préinstallés chez Murena17.

Choisi et non subi

Numérique choisi, et non subi : c’est l’axe qui m’a posé le plus question à l’échelle individuelle. Le fait est qu’aujourd’hui, à l’échelle individuelle, choisir son numérique est de moins en moins évident. L’injonction au numérique est permanente, perniceuse.

Prenons l’exemple de la « dématérialisation » des services publics, qu’on devrait d’ailleurs appeler numérisation, car l’infrastructure numérique est on ne peut plus matérielle : est-elle choisie ou subie ? Tout dépend pour qui, ce qui engendre une nouvelle forme d’exclusion, l’exclusion numérique18. Il est encore possible de choisir son numérique à l’échelle individuelle, mais cela demande beaucoup d’effort, et c’est souvent un luxe de privilégié19. Là encore, il y a une analogie forte avec les écogestes.

Chercher des alternatives numériques

Pour tous les logiciels et services utilisés au quotidien, il existe des alternatives numériques. Qu’est-ce qu’une alternative numérique ? C’est éthique, soutenable environnementalement et humainement, convivial au sens d’Illich (qui ne crée pas de maître et d’esclave, qui laisse de la liberté d’action, qui étend le périmètre de l’action individuelle). C’est un modèle économique juste, qui rémunère la structure. Ces alternatives numériques doivent être le plus libre possible. Pour moi ce n’est pas un prérequis ferme, mais je pense que ça fait clairement partie du sujet, a minima les alternatives doivent être transparentes, auditables, proposer des formats ouvertsn et protéger les données personnelles.

Voici quelques sites permettant de chercher et trouver des alternatives numériques :

- le site Dégooglisons Internet de l’association Framasoft, qui liste des services que eux maintiennent ou pour lesquels ils proposent des hébergeurs alternatifs ;

- le site Privacy Tools, en anglais, qui, pour le coup, fait un focus vie privée : une alternative qui respecte et qui protège votre vie privée ;

- Framalibre, toujours par Framasoft, qui est un catalogue d’alternatives libres ;

- Alternatives numériques, un média que j’ai contribué à lancer, qui n’a pas pour vocation d’être un énième catalogue mais plus un média, ce qui est complémentaire, qui va essayer de présenter de manière un peu éditorialisée des alternatives numériques, ce qui n’empêche pas de passer sur des catalogues si vous avez une recherche un peu plus précise ;

- il y a le fédivers, fediverse en anglais, avec une galaxie d’alternatives numériques qui ont la particularité de fonctionner en réseau décentralisé, c’est donc hyper-intéressant d’un point de vue technique et émancipateur. À creuser !

Les limites de l’action individuelle

Les gestes individuels ne suffiront pas. Pour le numérique comme pour l’environnement, l’essentiel de l’action doit être politique. En revanche, il y a plein d’intérêts à se mettre en action à l’échelle individuelle avant d’attendre l’action collective et politique. Parce qu’on peut aller plus vite, parce que ça nous permet d’augmenter notre résilience et de moins subir quand la décision politique et collective finira par tomber, qu’il y aura des restrictions, une sorte de sobriété forcée. Car soyons clairs, il y a un certain nombre de limites environnementales et humaines qui sont de moins en moins négociables. Par exemple, la question de l’accès aux terres rares, aux minerais qui font notre infrastructure et nos équipements numériques, ou la main d’oeuvre exploitée dans les pays pauvres.

Il y a enfin l’intérêt, quand c’est possible dans sa situation personnelle, de mettre en cohérence sa vision politique de la société et ses outils numériques du quotidien20.

Transformer le numérique à l’échelle politique

Passons maintenant à la partie la plus intéressante, l’échelle collective et politique.

Rejoindre des collectifs et des luttes…

Aujourd’hui le monde « numérique » se divise principalement en trois. Un énorme ventre mou peu intéressé ou concerné par les enjeux du numérique, et deux pôles extrêmes. D’un côté des technophiles, techno-béats, technolâtres, pour qui le numérique ne peut être que bénéfique, une solution à tous nos problèmes, le sens du progrès. De l’autre côté des technophobes qui en refusent absolument toutes les composantes avec des arguments plus ou moins intéressants et plus ou moins acceptables. La frange des technocritiques et des alternuméristes, qui proposent un autre numérique, surtout quand cet autre numérique se veut un peu radical, est, en réalité, extrèmement ténue.

C’est pour cela qu’on a besoin, à l’échelle collective, de s’organiser, de proposer des discussions, des débats citoyens, de transformer des entreprises, de transformer des associations, de transformer des villes. Vous pouvez vous engager dans des associations technocritiques, alternuméristes ou libristes. Si vous voulez transformer le numérique, ces associations ont besoin de vous.

Transformer les modèles économiques

Il va falloir qu’on transforme les modèles économiques, notamment de ce numérique dominant que je critique. Il va notamment falloir défaire le numérique (et le monde) de l’emprise dévorante de la publicité. Donc trouver des modèles alternatifs de financement : prix libre et conscient, don, abonnements, subventions publiques, etc. Ce changement de modèle peut aussi être atténué par une transformation des processus de production allant vers beaucoup plus de crowdsourcing, qu’on appelle aussi les Wikinomics. L’économie de Wikipédia se base en effet exclusivement sur le modèle du don d’un côté et, de l’autre, sur le fait que l’essentiel de la production de valeur est réalisée par les utilisateurices du service, devenus contributeurices. C’est un système qui fonctionne, mais de manière assez exceptionnelle, hélas. Wikipedia est le seul contre-exemple qui me vient, qui soit à la fois dominant et alternatif dans le monde numérique actuel.

On peut passer, en termes de modèle économique, de l’économie de vente à celle de la fonctionnalité. Commown fait ici figure d’exemple, c’est une coopérative qui loue du matériel informatique, à la fois des Fairphone mais aussi des ordinateurs. Cela permet d’aller plus loin que du matériel durable qu’on achète, on le loue donc on est sur une économie de la fonctionnalité où l’entreprise est incitée économiquement à faire durer son matériel, à le réparer, à faire en sorte que vous n’ayez pas besoin d e le remplacer. Il va nous falloir transformer nos modèles économique pour passer rapidement d’un modèle de rentabilité à un modèle de soutenabilité post-croissance.

Transformer les interfaces et les fonctionnalités

Un numérique alternatif va nécessiter de repenser profondément les interfaces et les fonctionnalités, en nous dirigeant vers des interfaces qui ne servent pas le modèle économique de la plateforme mais l’utilisateurice. Il faudra compter sur d’autres modèles économiques, penser d’autres formes de régulations, pour ralentir et refroidir les échanges, faciliter la déconnexion, programmer des logiciels moins gourmands en ressources.

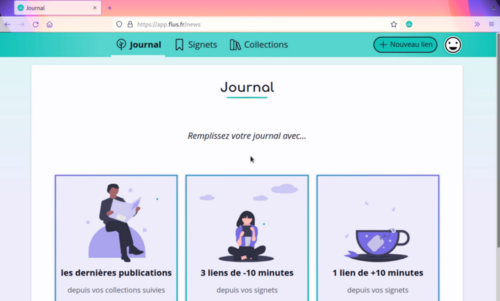

Il y a des exemples d’interfaces qui sont très intéressantes : ici c’est l’application Flus, qui permet de s’abonner à des sites et des blogs. En arrivant sur son journal, il est possible de le remplir avec les dernières publications, mais également avec trois liens de moins de 10 minutes ou un lien de plus de 10 minutes. Vous avez là un exemple d’interface qui vous permet d’avoir beaucoup plus de contrôle sur le temps que vous allez passer sur l’application. Des exemples comme celui-ci, il en existe des tonnes dans le monde alternumériste ! Ce sont tous ces genres de design d’interfaces sur lesquels il faut qu’on aille et c’est une transformation politique et au niveau global qu’il faudra engager.

Penser (s)low-tech ?

Quand on parle de transformer le numérique, certains parlent de l’approche low-tech21. Selon la définition du Low-tech Lab, les low-tech sont des technologies qui sont utiles, accessibles et durables. Il faut noter que ce terme est assez galvaudé, notamment dans son approche très occidentalo-centrée.

Il y a aussi, je le crois, une limite intrinsèque au fait que le numérique est par nature high tech. La carte mère est gravée en nanomètres, les pièces sont nombreuses et complexes, les chaînes d’approvisionnement sont (actuellement) mondialisées. Vous auriez du mal à construire, ou même réparer, un ordinateur contemporain dans votre garage.

De la même manière je trouve intéressant de voir comment le vélo, souvent pensé comme l’objet low-tech, réparable, convivial par excellence est devenu aujourd’hui, au travers du vélo électrique (certains sont mêmes connectés), un outil high tech, beaucoup moins réparable et appropriable par son utilisateurice. Là aussi, cela questionne notre résilience et notre sobriété.

Socialiser le numérique

J’ai traduit l’an dernier l’article remarquable d’un Sud-Africain, Michael Kwet, qui proposait un pacte premettant l’avénement d’un écosocialisme numérique. Il propose notamment de socialiser un certain nombre des infrastructures du numérique, par exemple les câbles sous-marins et les grandes plateformes devenues « essentielles » au quotidien.

Rappelons que lorsque l’on parle de socialiser, il y a plusieurs options : nationaliser, municipaliser, ou encore mettre en commun. Dans ce dernier cas, le plus intéressant sans doute, les infrastructures, briques logicielles, ou services numériques, seraient portées par des acteurs locaux qui créeraient une gouvernance partagée22.

Éduquer AU numérique

Pour transformer profondément le numérique, il faut absolument éduquer AU numérique23, et plus largement, éduquer, enseigner en tenant compte du monde tel qu’il a été numérisé. Éduquer au numérique, c’est une continuum qui commence à l’école et qui peut continuer toute la vie au travers de la médiation numérique.

L’éducation au numérique doit être populaire, (techno)critique et émancipatrice. Tout l’enjeu, c’est de former des citoyens et citoyennes d’un monde qui s’est (entre autres transformations) numérisé, dans un contexte socio-historique qu’il faut étudier, analyser et critiquer. L’éducation au numérique doit aller bien plus loin que les compétences numériques et informatiques, elle doit tirer vers la littératie numérique en mobilisant les humanités numériques. Elle doit permettre de comprendre l’histoire du numérique, ses enjeux économiques, scientifiques, philosophiques, environnementaux, etc. mais également d’être capable de les débattre. L’éducation (au numérique) doit permettre le développement de l’esprit critique et des imaginaires alternatifs24.

J’insiste sur un aspect : l’enjeu est bien d’éduquer au numérique, pas d’éduquer avec et par le numérique, tout ce qui constitue le « numérique éducatif » et le gagne-pain de l’écosystème Edtech25. Ce numérique éducatif, et plus largement la numérisation de l’École, est insoutenable (humainement et environnementalement) et injustifiée pédagogiquement.

Repenser la propriété intellectuelle

L’alternumérisme radical (et plus largement, les projets de sociétés post-croissance) vont nous inviter à repenser profondément la propriété intellectuelle. Il nous faudra donc réinventer d’autres modèles de rémunération de la propriété intellectuelle des artistes ou des chercheurs qui travailleraient. Je dis bien réinventer, car il est important de rappeler que le concept de propriété intellectuelle n’existe dans le droit que depuis 1967 26 !

Les militants des licences libres rappellent à juste titre que les nombreux⋅ses chercheur⋅se⋅s qui travaillent pour des laboratoires de recherche publique ont un salaire, sans détenir un quelconque droit de propriété intellectuelle quand ils trouvent quelque chose. À l’inverse, celles et ceux qui travaillent dans des entreprises ont un salaire et l’entreprise place tout de suite l’objet de recherche en propriété intellectuelle avec des systèmes de brevets. Pourquoi est-ce ainsi alors qu’on voit bien qu’on a des systèmes où des chercheurs sont payés, ont un salaire pour ensuite publier des livres, faire des conférences en étant payés par ce salaire ? Il existe donc bien d’autres modèles que celui de la rente que constituent le brevet ou les droits d’auteur.

Évidemment, il faut rémunérer les auteurs et autrices, les artistes en général, mais il faut aussi dire qu’il existe d’autres modèles déjà en fonctionnement et on peut aussi être audacieux, on peut financer un revenu de base, des systèmes de redevance, des taxes sur certaines entreprises de la chaîne de la création, des taxes sur les consommateurs (celle-là existe déjà, c’est la redevance copie privée, qui est actuellement un véritable racket puisqu’elle ne rémunère qu’une poignée d’intermédiaires, sans remettre en question le reste du modèle de partage de la culture).

(Ré)instaurer le principe de précaution

Il nous faut redonner de la force et du sens au principe de précaution, et pas que pour les technologies numériques. Je suis frappé de voir qu’il soit encore possible de réaliser des lancements à grande échelle de technologies comme ChatGPT27, ou autres systèmes d’IA génératives, sans qu’il y ait eu d’organisme de contrôle, de contrepouvoir, comme il y en aurait dans n’importe quelle autre industrie (pharmaceutique ou agroalimentaire pour n’en citer que deux).

Qu’il y ait eu une période d’effervescence autour du numérique pendant laquelle ces contrôles étaient difficiles et la loi prise de vitesse, cela peut s’expliquer, mais aujourd’hui on n’en est plus là, on a du recul et des études. Il est incroyable et inacceptable que, encore en 2023, Elon Musk puisse quasiment sans prévenir envoyer des satellites dans l’espace et que OpenIA puisse quasiment sans prévenir envoyer ChatGPT dans la nature alors qu’on voit qu’il y a énormément d’enjeux et de dangers potentiels très bien documentés pour nos démocraties, pour l’humain, pour l’environnement. Il faut donc qu’on arrive collectivement à créer des garde-fous, des organismes de contrôle, avec toute la complexité que cela amène (qui décide, sur quels critères, etc.).

Interdire la publicité ciblée et le tracking

Interdisons enfin la publicité ciblée et le tracking ! Essayez d’imaginer ce que serait le numérique sans publicité ciblée : vous n’avez plus de modèle économique pour Google, plus de modèle économique pour Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp et compagnie. Plus de raisons de capter votre attention et vos données personnelles.

On pourrait aller encore plus loin et interdire la publicité tout court. Ou la réguler radicalement, en la limitant à certains produits culturels et annonces d’intérêt général. Rappelons que la fonction de la publicité est de nous faire désirer des objets dont on n’a pas besoin28. Alors que nous dépassons toutes les limites planétaires et que la société de (sur)consommation des pays riches est en grande partie responsable, le débat sur ce sujet mérite d’être mené jusqu’au bout (ce qu’avait tenté de faire la convention citoyenne pour le climat<a href=’https://louisderrac.com/2023/08/transformer-le-numerique-des-pistes-pour-un-alternumerisme-radical/#easy-footnote

Répondre à cet article

Suivre les commentaires : |

|