Un article repris de la revue Education et socialisation, une publication sous licence CC by nc nd

Introduction et problématisation : quel accompagnement en temps de crise ?

L’accompagnement fait couler beaucoup d’encre tant sur sa définition que sur sa mise en œuvre. Une panoplie de mots le désigne, s’entremêlant et prêtant souvent à confusion. Le « counselling, coaching, sponsoring, mentoring côtoient tutorat, conseil, parrainage ou compagnonnage » (Paul, 2006, p. 14), impliquant « différents niveaux d’accompagnement », de sorte « que chacun d’entre eux prend sens et se justifie en fonction des objectifs poursuivis dans un environnement donné » (De Ketele, 2014, paragr.3). Pour le cerner davantage, nous nous inscrivons dans l’étymologie du terme et considérons que l’accompagnement est un cheminement de partenaires, de « compagnons » (cum panis), qui partagent le « pain », les aléas d’un parcours sans cesse à découvrir. La dimension relationnelle y est dominante sans tentative de contrôle de l’un sur l’autre. Toutefois, face à un quotidien de moins en moins prédictible, des questions nous interpellent. Comment ce cheminement peut-il s’exercer dans un contexte en proie à de violentes mutations sociétales ? Quel accompagnement peut promouvoir l’émancipation des personnes en situation de crises ? Le dispositif institutionnel suffit-il ? Quelle place occuperait la posture des acteurs éducatifs ? Peut-on faire fi de l’environnement ? Bien que le concept de l’accompagnement ne soit pas nouveau, nous avons voulu le repenser en l’inscrivant dans son temps, en contexte d’incertitude, souhaitant l’aborder dans une vision complexe à partir des « connaissances issues des expériences en situations », des « savoirs scientifiques appris » et du « contact avec les pratiques sociales du terrain » (Vanhulle, 2009, p. 167-168) afin de promouvoir l’émancipation des acteurs éducatifs. Il s’agit de les accompagner afin de leur permettre d’appréhender le paysage complexe dans lequel ils évoluent, les incitant à s’émanciper et non à s’adapter, l’adaptation pouvant être néfaste dans certains environnements pathogènes (Le Bossé, 2016). Composer avec les difficultés sans chercher à les dépasser porte souvent préjudice aux personnes qui s’y résignent alors que d’autres tentent de relever les défis, cultivant une résilience qui les aide à avancer en dépit des obstacles. Pour y parvenir, les personnes sont amenées à s’affranchir de la certitude pour s’approprier l’incertitude et composer avec les mutations sociétales en les transformant en opportunités qui viseraient leur émancipation. C’est alors qu’elles réalisent un déplacement entre une situation initiale et une situation souhaitée, correspondant aux aspirations de chacun (Marcel et Broussal, 2017). Elles seront en mesure d’accompagner le changement en étant proactives, d’agir et de réagir avec discernement dans l’urgence des situations. Cela se fait dans la collaboration et la solidarité, mettant en œuvre une intelligence collective (De Ketele, 2021) afin de relever ensemble les défis de l’incertitude vers l’émancipation de chaque personne ainsi que celle de la collectivité, entraînant celle de l’institution qui se repositionne en fonction des changements sociétaux, au service de l’humain. L’émancipation personnelle ne peut donc se faire sans celle du collectif, au regard de l’interdépendance et de l’interrelation entre les membres de la communauté éducative, interagissant avec l’environnement mouvant. Partant de notre vécu dans un contexte éducatif libanais frappé par une série de crises aigües, suite à une réflexion sur nos travaux de recherche et en nous imprégnant de la littérature scientifique sur l’accompagnement, nous souhaitons répondre à la question de recherche suivante : Quel modèle de l’accompagnement permettrait-il d’appréhender la complexité de l’humain et des situations, favorisant l’émancipation des personnes, de la collectivité et de l’institution en temps de crises ? Pour répondre à cette question, nous abordons l’accompagnement dans une complémentarité de la visée praxéologique liée à l’expérience et celle heuristique relative au savoir scientifique, mobilisant ensuite l’apport issu de l’action et de la théorie dans des pratiques sociales de terrain basées sur les démarches participatives. Cette alliance du savoir et de l’expertise a permis d’aboutir à une modélisation de l’éco-accompagnement, exercé en contexte d’incertitude.

Contexte de l’étude

Représentant un brassage de cultures, d’une coexistence de religions et d’un entremêlement de peuples (Laurens, 1991), le pays des Cèdres favorise un vivre-ensemble riche de sa diversité, faisant à la fois sa force et sa fragilité. Toutefois, cette diversité est mise à l’épreuve et peine à cohabiter depuis octobre 2019, début d’une série de manifestations menant à d’intenses et virulentes revendications sociales, provoquant des tensions socio- économiques et politiques sans précédent. Cette situation tumultueuse est accentuée par la pandémie de Covid-19 et par l’explosion du port de Beyrouth, affectant violemment le champ éducatif libanais, au point que trois enfants sur dix interrompent leur éducation pour trouver un emploi (Unicef, 2022). Dans ce contexte instable, le ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur libanais impose l’enseignement à distance (circulaire du 17 mars 2020) sans préparation aucune, amenant les enseignants à s’acquitter de leur tâche, dans un sauve-qui-peut individualiste face à l’urgence de la situation. C’est alors que l’on voit s’appliquer la loi du chacun pour soi, face à une incertitude qui devient partie intégrante du quotidien des Libanais, secouant leur vie personnelle d’individu, de citoyen ainsi que celle de la nation et de l’humanité (Morin, 2021). Nous avons donc voulu penser l’accompagnement dans l’enseignement supérieur en temps d’incertitude fondamentale (Asencio, 2017) afin de soutenir les acteurs éducatifs, déroutés par les bouleversements qui s’enchevêtrent. Dans ce qui suit, nous abordons l’accompagnement comme objet de recherche en trois volets : d’abord, selon les apports théorisés de l’expérience personnelle et professionnelle, présentant une première conceptualisation de l’accompagnement ; ensuite, selon le savoir scientifique, dans une approche paradigmatique en quatre mouvements amenant à une deuxième conceptualisation de l’accompagnement ; enfin, selon sa mobilisation dans les pratiques sociales de terrain basées sur les démarches participatives, aboutissant à une modélisation de l’éco-accompagnement en temps de crise, intégrant l’ensemble de la réflexion.

L’accompagnement, fruit de l’expérience

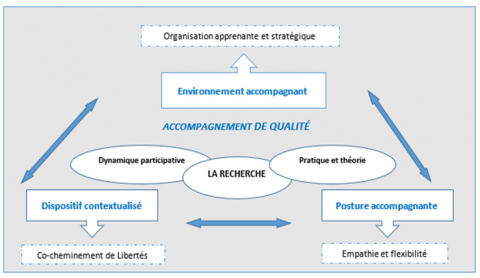

L’accompagnement est abordé à partir de notre parcours personnel et professionnel, considérant que l’expérience éclaire la science. Nous avons eu l’opportunité de vivre l’accompagnement dans ses deux aspects, comme accompagnée et accompagnante dans le contexte de l’enseignement supérieur, sous maintes fonctions et responsabilités (Rached, 2021). L’accompagnement ne s’est pas toujours révélé de qualité, nous incitant à nous questionner sur notre parcours, au niveau du savoir-être, du savoir-faire et des « savoirs professionnels » (Leplay, 2008, p. 66) afin de restructurer notre rapport à l’objet de recherche (Deltand et Kaddouri, 2014). Suite à la relecture de notre expérience, nous avons abouti à des apports théorisés issus de notre réflexion sur notre parcours, permettant une première conceptualisation de l’accompagnement, illustrée dans la figure 1, ci-dessous.

Figure 1 : L’accompagnement, fruit de l’expérience

Dans cette figure qui illustre les apports théorisés de l’expérience, l’accompagnement dans l’enseignement supérieur représente un co-cheminement de libertés (Rached, 2017) qui se réalise au sein d’un dispositif contextualisé. Les personnes accompagnantes et accompagnées adhèrent de plein gré au processus, dans le respect de leur pleine dignité. L’accompagnement est soutenu par une posture accompagnante, témoignant d’empathie et de flexibilité, prenant corps dans un environnement accompagnant qui prône une culture de l’attention à l’autre. Il favorise le développement de tout un chacun, dans une organisation apprenante qui questionne ses pratiques, s’inscrivant dans une vision stratégique en phase avec son temps. Pour optimiser le processus, le terrain s’enrichit de la recherche et vice-versa, incitant les acteurs éducatifs à coopérer ensemble en alliant la théorie à la pratique. Ces apports théorisés de l’expérience ont éclairé la réflexion sur l’accompagnement issu du savoir scientifique.

L’accompagnement, fruit du savoir scientifique

Face aux profondes mutations qui affectent la société et les individus, les acteurs éducatifs se retrouvent souvent sous tensions, ce qui influence leurs relations avec leurs collègues et leurs étudiants. Il s’avère essentiel de leur assurer un accompagnement intégral, s’adressant à l’ensemble de leur personnalité, en leur offrant un soutien affectif et émotionnel en plus de l’aide cognitive et métacognitive (Devilliers et Romainville, 2013), surtout en situation de crise où leur isolement risque d’être accentué. Suite à une réflexion sur nos travaux antérieurs et sur ceux d’autres auteurs autour de la thématique de l’accompagnement, nous en présentons une approche paradigmatique en quatre mouvements (M) qui se succèdent et permettent, à chaque fois, d’aborder le processus sous des angles différents mais complémentaires. Dans un premier mouvement, l’accompagnement est conçu comme « dispositif institutionnel » (M1), puis la nécessité de le soutenir par une « posture socio-constructiviste » s’impose et constitue le deuxième mouvement (M2) qui évolue, par la suite, pour intégrer l’« environnement, levier d’une organisation apprenante » dans le troisième mouvement (M3). Finalement, le quatrième et dernier mouvement (M4) est intégrateur des trois premiers, mettant en avant l’importance des finalités qui tiennent compte des enjeux sociétaux, présentant une vision complexe de l’accompagnement, comme deuxième conceptualisation issue du savoir scientifique.

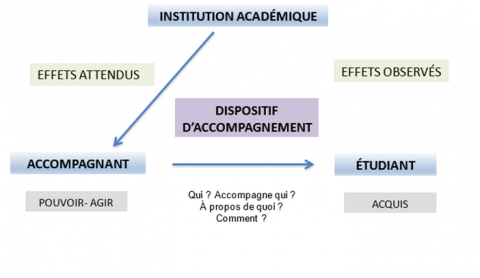

L’accompagnement comme dispositif institutionnel : paradigme positiviste

S’inscrivant dans un paradigme positiviste et déterministe, le premier mouvement de l’accompagnement mobilise une démarche rationnelle, fondée sur des faits, autant que possible démontrés et validés par la recherche. Il exige l’application rigoureuse d’un dispositif pour obtenir les effets escomptés, selon un fonctionnement descendant allouant à l’institution le pouvoir absolu de la décision. Dans ce sens, l’institution accorde aux accompagnants qui sont des enseignants universitaires le pouvoir-agir nécessaire (Le Boterf, 1998) en termes de cahier des charges, précisant en amont les fonctions à remplir, celles de transmettre aux étudiants accompagnés les acquis souhaités pour que les effets attendus soient observés. La figure 2, ci-dessous, illustre l’accompagnement comme dispositif institutionnel, dans sa conception positiviste et déterministe, comme 1er mouvement (M1), issu du savoir scientifique.

Figure 2 : L’accompagnement comme dispositif, dans sa conception positiviste (M1)

Le dispositif institutionnel de l’accompagnement vise l’affiliation des étudiants au milieu académique, en termes d’intégration sociale et académique, leur permettant de socialiser et de s’approprier les stratégies pédagogiques. Nos premiers écrits se sont inscrits dans cette lignée de l’accompagnement comme dispositif, soulignant les bienfaits de l’accompagnement intégral aboutissant à des repères institutionnels qui renforcent leur sentiment de sécurité, essentiel pour leur apprentissage (Rached, 2017). Cette efficacité du dispositif est soulignée par d’autres chercheurs qui considèrent que l’accompagnement offre un soutien personnel, social et académique aux étudiants, favorisant leur développement (Rege Colet et Lanarès, 2013). Néanmoins, d’autres auteurs pointent les limites du dispositif, précisant qu’il ne réduit pas systématiquement l’échec (Samraoui et al., 2012), étant souvent mal perçu par les étudiants qui lui attribuent une connotation négative (Jarousse et Michaut, 2001). Le dispositif a donc un effet dichotomique, pouvant être facteur de contrainte s’il s’impose aux acteurs éducatifs ou de liberté lorsque ces derniers se l’approprient, devenant un vecteur d’apprentissage et de développement (Peeters et Charlier, 1999). Accompagnants et accompagnés le prendront pour support, y puiseront leurs ressources et l’estimeront comme balise à leur émancipation. Par contre, si les acteurs résistent au dispositif, ils peuvent se retrouver bloqués, voire aliénés par une structure perçue comme écrasante puisqu’imposée (Bachelet, 2010). Pour cela, bien que rassurante, cette conception de l’accompagnement n’est pas suffisante. Son caractère normatif ne garantit pas ipso facto les effets attendus si les normes ne sont pas intériorisées par les acteurs au sein d’une responsabilité collective (Romainville et Michaut, 2012). Par ailleurs, l’aspect normatif du dispositif qui le rendrait statique ne risque-t-il pas d’esquiver ce qui a trait à l’humain ? Afin de promouvoir la flexibilité dans la pensée et le comportement, il faudrait valoriser la posture des acteurs éducatifs, objet du deuxième mouvement, afin de soutenir et d’humaniser le dispositif.

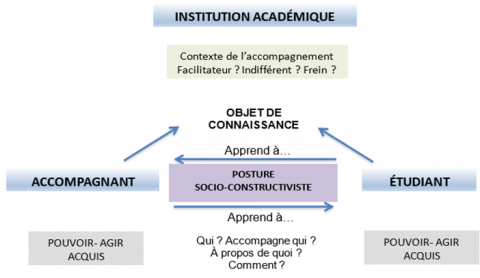

L’accompagnement comme posture : paradigme socio-constructiviste

S’inscrivant dans un paradigme socio-constructiviste, le deuxième mouvement de l’accompagnement mobilise une démarche interactive qui se réalise entre l’accompagnant et l’accompagné autour de l’objet de connaissance. Vygotsky (1978) souligne la dimension sociale de l’apprentissage et avance le concept de zone proximale de développement, exprimant la différence entre ce que l’apprenant est capable d’apprendre seul et ce qu’il peut potentiellement apprendre lorsqu’il est aidé. Ce constat valorise le rôle de la posture dans l’accompagnement, conçue dans une logique participative et interactive. Au niveau du deuxième mouvement, un point important s’ajoute au premier mouvement, celui de l’apprentissage de l’accompagnant dans la relation binaire. L’interaction entre l’enseignant-accompagnant et l’étudiant-accompagné permet non seulement à ce dernier de construire sa connaissance propre mais l’interaction produit aussi de la connaissance chez l’accompagnant. Tous les deux sont dotés du pouvoir-agir, leur conférant une autonomie qui les aide à réaliser des acquis sous forme d’apprentissages. Ils jouent à la fois le rôle d’accompagné et d’accompagnant, s’enrichissant mutuellement et puisant chacun aux ressources de l’autre pour construire l’objet de connaissance. Cela n’exclut ni les mésententes ni les conflits qui contribuent, une fois gérés d’une manière constructive, à faire bénéficier aux deux. L’accompagnant qui a pleinement conscience qu’il apprend de l’interaction et qui se met en posture d’apprendre rendra plus efficace le processus en cours. Par ailleurs, à la différence du premier mouvement, l’institution se trouve plutôt en retrait de cette interaction et se présente comme un contexte pouvant faciliter le processus, le freiner ou lui être indifférente. La figure 3, ci-dessous, illustre l’accompagnement comme posture dans sa conception socio-constructiviste, comme 2e mouvement (M2), issu du savoir scientifique.

Figure 3 : L’accompagnement comme posture, dans sa conception socio-constructiviste (M2)

Le deuxième mouvement de l’accompagnement se construit autour de l’importance de la posture définie comme une manière d’être, d’agir et d’interagir (Rached et Gharib, 2020), exercée dans une logique participative, sans tentative de contrôle sur autrui. Ce deuxième mouvement ne s’oppose pas au premier mais le complète et lui donne du sens. La posture sous-tend le dispositif institutionnel et le dote d’un cachet humain qui tient compte des ressentis des étudiants. Nous pensons qu’il importe de tenir compte de cette dimension dans un dispositif d’accompagnement, d’autant plus que les avancées neuroscientifiques ont confirmé le lien inextricable entre émotion et cognition (Damasio, 1995). Les émotions semblent s’imposer dans le quotidien des institutions universitaires puisqu’elles influencent les activités cognitives complexes des apprenants en situations d’interactions (Cuisinier et al., 2015) et favorisent leur engagement dans les études (Hatfield et al., 2016). De même, les émotions des acteurs éducatifs sont sensibles à l’environnement avec lequel ces derniers interagissent, notamment en situation de crise. L’accompagnement s’exerce donc dans le temps et dans l’espace d’un environnement qu’il n’est pas possible d’ignorer, ce qui constitue l’objet du troisième mouvement.

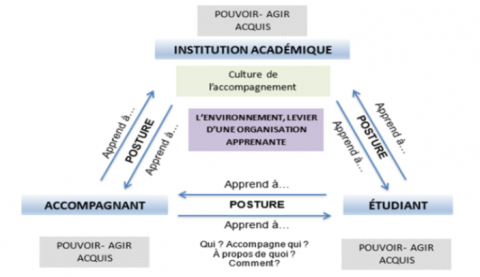

L’accompagnement comme environnement : paradigme écologique

Le paradigme écologique se base sur l’approche écologique (Bronfenbrenner, 1979) qui affirme qu’une interrelation s’établit entre les personnes et leur environnement, s’influençant mutuellement. L’auteur considère que l’environnement comprend divers niveaux qui interagissent ensemble : onto (composantes personnelles des individus), micro (milieu immédiat des personnes), méso (connexion entre les milieux immédiats), exo (influences indirectes de l’environnement externe) et macro (environnement culturel au sens large). Le troisième mouvement (M3) s’inscrit dans un paradigme écologique de l’accompagnement et mobilise une démarche où l’interaction entre l’enseignant-accompagnant et l’étudiant-accompagné se poursuit et à laquelle s’ajoute celle de l’institution universitaire. Celle-ci joue un rôle important comme vecteur d’apprentissage pour les deux partenaires, en référence au « Workplace learning » (Billett, 2010) qui considère qu’un apprentissage se réalise grâce aux opportunités ou « affordances » offertes par l’environnement de travail (Billett, 2010). L’accompagnement contribue ainsi au développement d’une professionnalité émergente (Jorro et De Ketele, 2013) spécifique à chaque personne et pouvant, par le co-accompagnement, construire des communautés d’apprentissage (De Ketele, 2014), leviers d’une organisation apprenante (Senge, 2006). Dans le troisième mouvement de l’accompagnement comme environnement, les trois pôles (institution universitaire, enseignant-accompagnant et étudiant-accompagné) sont dotés du pouvoir-agir qui les met en posture d’apprendre, ce qui favorise leur apprentissage, instaurant une dynamique apprenante collective, renforcée par une volonté institutionnelle de promouvoir un environnement accompagnant, soutenue par une culture de l’accompagnement, basée sur des pratiques et des valeurs partagées. L’apprentissage se démultiplie, entraînant l’ensemble des acteurs éducatifs dans une dynamique collective, transformant l’institution en organisation apprenante. La figure 4, ci-dessous, illustre l’accompagnement comme environnement, levier d’une organisation accompagnante, dans sa conception écologique, comme 3e mouvement (M3), issu du savoir scientifique.

Figure 4 : L’accompagnement comme environnement, dans sa conception écologique (M3)

Au niveau de ce mouvement, nous ajoutons à l’interaction entre l’accompagnant et l’accompagné, celle de l’institution universitaire. Il y a une amorce de l’approche systémique puisque trois sous-systèmes sont présents et interagissent mais il manque la dimension essentielle des finalités et de la vision, celle de la stratégie, objet du quatrième et dernier mouvement.

L’éco-accompagnement stratégique : paradigme éco-systémique

Le quatrième mouvement s’inscrit dans le paradigme éco-systémique qui mobilise une approche intégrative des trois mouvements précédents, en leur ajoutant un quatrième pôle incontournable dans toute organisation apprenante, celui de la vision qui rend l’institution stratégique. C’est ainsi qu’elle pourra adapter ses visées et son fonctionnement aux imprévus qui ressurgissent, en lien avec le chronosystème, dernier élément ajouté par Bronfenbrenner (1979) à son approche écologique. L’accompagnement ne peut donc s’exercer d’une manière linéaire face aux transitions écologiques qui concernent des périodes de changement dans la vie des personnes (conséquences migratoires de la guerre, moments de ruptures comme le deuil, la maladie, etc.). Ces changements influencent les capacités cognitives et affectives des enseignants-accompagnants et des étudiants-accompagnés avec des répercussions sur leur environnement personnel et professionnel. La personne et l’environnement s’influencent ainsi réciproquement, subissant chacun les mutations de l’autre. Dans notre réflexion, ce quatrième mouvement (M4) est l’aboutissement des trois mouvements précédents et constitue la deuxième conceptualisation de l’accompagnement, fruit du savoir scientifique, faisant suite à celle issue de l’expérience (figure 1). La figure 5, ci-dessous, illustre l’éco-accompagnement stratégique, dans sa conception éco-systémique, comme 4e et dernier mouvement (M4).

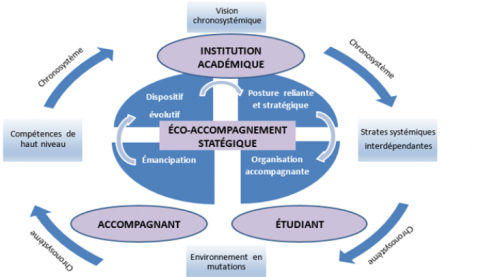

Figure 5 : Éco-accompagnement stratégique, fruit du savoir scientifique

L’éco-accompagnement s’inscrit dans une vision chronosystémique qui veille à préserver l’équilibre des composantes du processus dont les interactions se transforment avec les mutations de l’environnement. Basé sur une posture reliante et stratégique, au sein d’un dispositif évolutif, soutenu par une organisation accompagnante, l’éco-accompagnement favorise l’émancipation des acteurs éducatifs en les incitant à entreprendre un déplacement. Face aux crises, ils sont appelés à être proactifs, capables de se projeter dans l’avenir, en mobilisant leurs habiletés pour analyser, planifier, décider et composer avec l’incertitude. Ils donnent du sens à leur avenir en faisant preuve de créativité et de discernement, de responsabilité et de résilience, dans une collaboration constructive leur permettant de s’émanciper ensemble, individuellement, collectivement et institutionnellement. Par conséquent, l’accompagnement éco-systémique tient compte du dialogue entre l’ensemble des systèmes avec lesquels accompagnés et accompagnants interagissent au sein de l’université. Celle-ci se remet en question et repense sa stratégie ainsi que son fonctionnement pour accompagner l’incertitude, mettant au premier plan la personne en interaction avec l’environnement mouvant. Dans ce contexte, l’émancipation qui existait en filigrane dans les autres mouvements retrouve pleinement son sens. De même, le quatrième mouvement serait davantage attentif à l’éthique qui pourrait être oubliée ou ignorée délibérément face à la complexité des situations, étant souvent fragilisée lors des transitions écologiques. Pourtant, elle reste in fine le seul garde-fou contre les dérives qui résulteraient des crises. Cette interrelation entre les diverses dimensions des institutions éducatives s’est révélée notamment dans les démarches participatives concrétisées au sein de pratiques sociales sur le terrain libanais.

L’accompagnement, fruit des démarches participatives

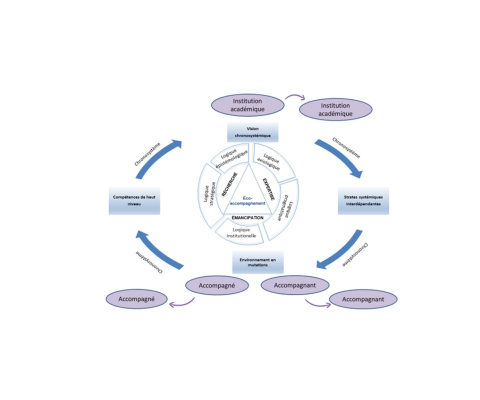

Le troisième apport émane de la mobilisation de l’accompagnement dans les démarches participatives (Marcel, 2020), rapprochant le terrain professionnel du monde académique, dans une éthique de partenariat (De Ketele, 2021), ce qui implique un réel travail en commun entre les chercheurs de l’enseignement supérieur et les acteurs professionnels du terrain. Les expériences de démarches participatives ont été menées dans différents contextes, au sein d’un réseau d’établissements scolaires, comme au sein d’une Académie de formation d’officiers ou encore dans un contexte de l’éducation non formelle pour l’enseignement de réfugiés (Rached, 2021). Ces différentes expériences ont montré que la résistance n’est pas toujours négative (Waddell et Sohal, 1998) et qu’il est possible de transformer certains obstacles en opportunités, relevant ensemble de nombreux défis, en mettant en œuvre un accompagnement éco-systémique, tenant compte de cinq logiques interdépendantes. Les trois premières sont l’épistémologique, la pragmatique et l’axiologique (Albero, 2019 ; Annoot et De Ketele, 2021). L’épistémologique concerne le chercheur et relève du savoir scientifique, la pragmatique est relative au praticien et s’attache à l’action tandis que l’axiologique est inhérente à l’éthique. Le contexte a cependant imposé deux autres logiques, l’institutionnelle qui s’associe au politique (Demailly, 2000) pour renforcer le processus et la stratégique qui inscrit l’organisation dans des finalités tenant compte des enjeux chronosystémiques, visant à résoudre les problèmes pernicieux (Eoyang et Mennin, 2019). Ces problèmes qui semblent ne pas se terminer sont inhérents aux contextes de crise et nécessitent de mobiliser des compétences transversales relatives au « savoir-agir-réfléchir » (De Ketele, 2022, p. 4), ou ce que nous appelons des compétences de haut niveau, afin de favoriser l’émancipation de chacun au sein et avec le collectif. Cela exige « l’usage du jugement réfléchissant » (De Ketele, 2022, p. 3) pour contextualiser chaque problème dans le temps et dans l’espace d’une institution, elle-même interagissant avec son environnement. La figure 6, ci-dessous, présente l’accompagnement mobilisé dans les démarches participatives, englobant les apports théorisés de l’expérience (figure 1) et ceux du savoir scientifique (figure 5). Cette figure constitue l’aboutissement de notre réflexion et représente la modélisation de l’éco-accompagnement en temps de crise, fruit de l’expérience, du savoir scientifique et des démarches participatives.

Figure 6 : Modélisation de l’éco-accompagnement en temps de crise.

Dans cette figure, les strates systémiques réfèrent aux niveaux onto, micro, méso, exo et macro, affectés par le chronosystème (Bronfenbrenner, 1979), au sein d’un environnement en mutations, exigeant la mobilisation de compétences de haut niveau dans une vision stratégique et chronosystémique. Quant aux flèches sortantes, elles indiquent le déplacement de l’accompagné, de l’accompagnant et de l’institution, illustrant l’émancipation personnelle, collective et institutionnelle, mettant en œuvre cinq logiques interdépendantes. L’éco-accompagnement dans l’enseignement supérieur consiste dans le co-cheminement d’accompagnants et d’accompagnés, conjuguant le savoir à l’expertise, au sein des démarches participatives pour opérer un changement.

Synthèse et conclusion : vers un paradigme chronosystémique de l’accompagnement ?

Suite à notre réflexion, des questions nous interpellent : l’éco-accompagnement est-il un dispositif ? un processus ? une posture ? Peut-il être, à la fois, normatif et ouvert à l’inédit ? Nous affirmons que l’éco-accompagnement est un dispositif puisqu’il s’exerce selon des normes, inscrites dans un règlement qui garantit le fonctionnement éthique et institutionnel. C’est aussi un processus puisqu’il favorise le cheminement de libertés qui interagissent en vue d’un changement. L’éco-accompagnement stratégique est donc un processus inséré dans un dispositif. Par ailleurs, comme l’éco-accompagnement est inhérent au champ humain, la posture des personnes est incontournable. Composée des valeurs, des pensées, de l’agir et de l’interagir des accompagnants, elle devrait faire preuve de crédibilité, assurant une cohérence entre les actions effectives et celles déclarées. L’éco-accompagnement stratégique est donc une posture, témoignant de cohérence entre « l’agir » et « l’être » des accompagnants. De même, toute cette dynamique prend corps dans un contexte interne organisationnel qui interagit avec un contexte externe sociétal, souvent en mouvance, affectant les personnes et l’institution, et qu’il n’est pas possible d’ignorer. L’éco-accompagnement stratégique est donc tributaire d’un double contexte, interne et externe, avec lesquels il entre en interaction. Enfin, l’éco-accompagnement ne présente pas de modèle normatif dans le sens où il n’est pas prédéterminé à l’avance : les interactions nombreuses du processus ainsi que les changements environnementaux amènent de l’inédit et exigent une grande écoute, traduite par une réactivité et une prise de décisions in situ. Les interactions entre les différents éléments ne peuvent être compatibles avec un modèle normatif qui est contraignant, indiquant ce qu’il faut faire. Toutefois, l’éco-accompagnement est normatif dans sa structure : (a) objectif qui consiste à amener l’accompagné à faire un pas en avant pour mieux apprendre, mais on ne sait pas à l’avance quel est ce pas ; (b) caractéristiques de la posture qui permettent à l’accompagné de faire ce pas mais on ne sait pas non plus comment la posture peut évoluer ; (c) étapes du dispositif qui aident l’accompagné à se situer dans le temps et l’espace mais on ne sait pas comment chaque personne peut réagir, son adhésion au dispositif étant essentielle. Comme processus, l’éco-accompagnement stratégique n’est donc pas normatif en soi mais il pourrait l’être dans sa structure, au niveau de l’application du dispositif, orientant l’action. Par conséquent, nous considérons que l’éco-accompagnement est un processus écosystémique, soutenu par un dispositif évolutif et caractérisé par une posture accompagnante. Il s’exerce dans une organisation accompagnante et apprenante, interagissant avec l’environnement afin de promouvoir l’émancipation des personnes et celle de l’institution. Dans ce sens, nous proposons de l’inscrire dans un « paradigme chronosystémique », faisant le choix épistémologique d’un accompagnement exercé en temps de crises, face aux diverses mutations sociétales qui affectent le monde. Le paradigme chronosystémique aurait la plus-value de porter un regard stratégique sur l’accompagnement en l’inscrivant dans les préoccupations contemporaines. Le courant épistémologique que nous proposons n’est pas un rejet des quatre paradigmes développés dans l’article mais plutôt une actualisation du paradigme éco-systémique, en le situant en lien avec le chronosystème qui affecte le vécu de tout un chacun ainsi que celui des institutions. Il se baserait sur trois fondements, aptes à évoluer avec les mutations rencontrées : (a) démarche participative humaniste, alliant la théorie à la pratique, plaçant l’humain au centre des préoccupations, interagissant avec l’environnement mouvant ; (b) dispositif évolutif, favorisant l’interrelation des cinq logiques, face à la complexité du réel ; (c) posture stratégique, capable de proactivité et de discernement en situation d’urgence, mettant en œuvre une intelligence relationnelle et émotionnelle pour relever ensemble, collectivement et institutionnellement, les défis de l’incertitude. En guise de conclusion, nous aimerions apporter une modification à la recommandation de Rousseau dans l’Émile (1762), lorsqu’il affirme : « Vivre est le métier que je veux lui apprendre ». Dans un monde éclaté, souvent incohérent et aux repères mouvants, peut-on se contenter d’aspirer à « vivre » ? Confrontée à l’imprévisible qui nous incite à passer d’un paradigme linéaire à un paradigme complexe de l’accompagnement, « s’émanciper est le métier que je veux lui apprendre », pour vivre pleinement et librement. Comme l’émancipation est d’abord relationnelle et collective (Charbonnier, 2013), elle serait intrinsèquement humaine, favorisant l’écorelationnalité (Mutuale, 2020) qui prône une relation écologique, capable d’évoluer dans la différence des singularités, dans l’altérité qui nous surprend et nous interpelle avec chaque mutation écologique.

Bibliographie

Des DOI (Digital Object Identifier) sont automatiquement ajoutés aux références par Bilbo, l’outil d’annotation bibliographique d’OpenEdition.

Les utilisateurs des institutions abonnées à l’un des programmes freemium d’OpenEdition peuvent télécharger les références bibliographiques pour lesquelles Bilbo a trouvé un DOI.

Albero, B. (2019). La théorie de l’enquête : relier les pôles épistémè et praxis de l’activité. Recherche et formation, 92, 39-56.

Annoot, E. et de Ketele, J.-M. (2021). Recherche ou expertise en enseignement supérieur : des postures et des identités à construire. Éditions Academia.

Asencio, A. (2017). Incertitude et prise de décision. Les fondements de la théorie générale. Halsh.

Bachelet, R. (2010). Le tutorat par les pairs : quels fondamentaux, quels dispositifs, quels résultats ? Dans B. Raucent, C. Verzat et L. Villeneuve (dirs.), Accompagner des étudiants. Quels rôles pour l’enseignant ? Quels dispositifs ? Quelles mises en œuvre ? (p. 397-409). De Boeck.

Billett, S. (2010). Learning through work : workplace affordances and individual engagement. Journal of workplace learning, 13(5), 209-214.

DOI : 10.1108/EUM0000000005548

Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development : Experiments in nature and design. Harvard University Press.

DOI : 10.2307/j.ctv26071r6

Charbonnier, P. (2013). La nature est-elle un fait social comme les autres : les rapports collectifs à l’environnement à la lumière de l’anthropologie. Cahiers philosophiques, 132, 75-95.

Cuisinier, F., Tornare, E. et Pons, F. (2015). Les émotions dans les apprentissages scolaires : un domaine de recherche en émergence. A.N.A.E., 139.

Damasio, A. R. (1995). L’Erreur de Descartes, la raison des émotions. Odile Jacob

De Ketele, J.-M. (2014). L’accompagnement des étudiants dans l’enseignement supérieur : une tentative de modélisation. Recherche & formation, 77, 73-85.

De Ketele, J.-M. (2021). Vers une complémentarité de l’expertise et de la recherche ? Rôle de l’internationalisation et d’une éthique du partenariat. Dans E. Annoot et J.-M. De Ketele (dirs). Recherche ou expertise en enseignement supérieur : des postures et des identités à construire (p. 33-88). L’Harmattan.

De Ketele, J.-M. (2022). Apprendre demain dans un monde incertain. Enseigner au XXIe siècle ? On apprend encore, Numéro spécial, Hors-série, 1-9.

Deltand, M. et Kaddouri, M. (2014). Les individus face à l’épreuve des transitions biographiques. L’orientation scolaire et professionnelle, 43, 4.

DOI : 10.4000/osp.4469

Demailly, L. (2000) Évaluer les politiques éducatives. Sens, enjeux, pratiques. De Boeck.

Devilliers, M. et Romainville, M. (2013). Le tutorat de transition. Un soutien social adapté pour un enrichissement mutuel des acteurs. Dans C. Papi (coord.), Le tutorat de pairs dans l’enseignement supérieur. Enjeux institutionnels, technopédagogiques, psychosociaux et communicationnels (p. 23-36). L’Harmattan.

Eoyang, G.H. et Mennin, S. (2019). Wicked Problems in Health Professions Education : Adaptative Action in Action. MedEdPublish.

Hatfield, B.-E., Burchinal, M.-R., Pianta, R.-C. et Sideris, J. (2016). Thresholds in the association between quality of teacher-child interactions and preschool children’s school readiness skills. Early Childhood Research Quarterly, 36, 561-571.

Jarousse J.-P. et Michaut C. (2001). Variété des modes d’organisation des premiers cycles et réussite universitaire. Revue Française de pédagogie, 136, 41-51.

DOI : 10.3406/rfp.2001.2824

Jorro, A. et De Ketele, J.-M. (2013). L’engagement professionnel en éducation et formation. De Boeck.

Laurens, H. (1991). Le Liban et l’Occident. Récit d’un parcours. Vingtième siècle. Revue d’histoire, 32.

Le Bossé, Y. (2016). Soutenir sans prescrire. Éditions Ardis.

Le Boterf, G. (1998). L’ingénierie des compétences. Edition d’Organisation.

Leplay, E. (2008). La formalisation des savoirs professionnels dans le champ du travail social. Définition, énonciation, références, validations. Pensée plurielle, 19, 63-73.

DOI : 10.3917/pp.019.0063

Marcel, J.-F. (2020). Visées heuristiques, praxéologiques et critiques dans les recherches participatives en éducation. Questions vives, 33.

Marcel, J.-F. et Broussal, D. (2017). Emancipation et recherche en éducation. Conditions de la rencontre entre science et militance. Éditions du Croquant.

Morin, E. (2021). Leçons d’un siècle de vie. Denoël.

Mutuale, A. (2020). Partager et mettre en en œuvre une pédagogie inclusive dans le supérieur : De la communauté pédagogique universitaire. Dans S. Parayre, F., Serina-Karsky et A. Mutuale, De la pédagogie universitaire inclusive (p. 23-31). L’Harmattan.

Paul, M. (2006, novembre). L’accompagnement : quels enjeux pour le tutorat ? [Communication]. Colloque Tutorat et accompagnement, I.R.T.S. Aquitaine.

Peeters, H. et Charlier, P. (1999). Contributions à une théorie du dispositif. Hermès, La Revue, 3(3), 15-23.

DOI : 10.4267/2042/14969

Rached, P. (2017). Pratiques harmonisées d’accompagnement des étudiants et impact sur leur sentiment de sécurité. Revue internationale de pédagogie de l’enseignement supérieur (RIPES), 33-2

Rached, P. et Gharib, Y. (2020). L’accompagnement scolaire : effet à double tranchant sur l’identité des adolescents ? Carrefours de l’éducation, 50, 107-122

Rached, P. (2021). Contribution à une modélisation de l’éco-accompagnement. Approches conjuguées de la recherche et de l’expertise. Habilitation à diriger des recherches. https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-03765131/document

Rege Colet, N. et Lanarès, J. (2013). Comment soutenir la motivation des étudiants ? Dans D. Berthiaume et N. Rege Colet (dirs.), La pédagogie de l’enseignement supérieur : repères théoriques et applications pratiques (p. 299-312). Peter Lang.

Romainville, M. et Michaut, C. (2012). Réussite, échec et abandon dans l’enseignement supérieur. De Boeck.

Rousseau, J-J. (1762). Emile ou De l’éducation. Garnier.

Samraoui, F., Mekhancha Dahel, C. et Tebib, W. (2012). Retour d’une première expérience de tutorat à l’Université algérienne : évaluation et recommandations.

Senge, P.-M. (2006). The Fifth Discipline : The Art and Practice of the Learning Organization. Doubleday.

DOI : 10.1108/eb025496

Unicef. (2022). Survivre sans l’essentiel ; l’impact toujours plus grave de la crise libanaise sur les enfants.

Vanhulle, S. (2009). Dire les savoirs professionnels : savoirs de référence et logiques d’action. Dans R. Hofstetter et B. Schneuwly (dirs.), Savoirs en (trans)formation. Au cœur de l’enseignement et de la formation (p. 245-264). De Boeck.

Vygotsky, L. S. (1978). Mind and society. Harvard University.

DOI : 10.2307/j.ctvjf9vz4

Waddell, D. et Sohal, A.S. (1998). Resistance : a constructive tool for change management. Management Decision, 36(8), 543-548.

Répondre à cet article

Suivre les commentaires : |

|